【旅行記】最後の特急かもめで行く西彼杵・長崎半島路線バスの旅~885系で長崎へ~

長崎本線を走破する特急「かもめ」もまもなく見納め

2022年9月の西九州新幹線武雄温泉~長崎間の開業を目前に控え、開業へ向けた準備が着々と進んでいる。新幹線の開業によって、現在博多~長崎間で運行されている特急かもめは特急リレーかもめに名を変えて博多~武雄温泉間の運転となり、特急かもめの運行がなくなる現在の肥前山口、新幹線開業後の江北以南の長崎本線のうち肥前鹿島までの区間には新たな名称の特急かささぎが運行を開始する。現在、博多~佐賀間の区間運転の特急列車にも特急かもめの愛称が使われているが、新幹線開業後は特急かささぎとなる。また、特急列車の再編により、885系が博多~佐世保間の特急みどりに進出する。以前の旅行記では、長崎本線の肥前浜~長崎間が非電化化されるのに際して消滅する長崎本線の全区間で運転される普通"電車"に乗車し、817系で鳥栖から長崎までの3時間の普通列車で移動してきた。長崎本線の肥前浜~長崎間は新幹線開業により非電化化され、電車の運行がなくなる。現在は817系や415系を中心にほとんどの列車が電車により運転されているが、新幹線後はキハ40系列に置き換わる予定となっている。このように新幹線に開業によって長崎・佐賀エリアの鉄道の運行形態が大きく変わろうとしている。

今回はこれまで何度も利用してきた特急かもめの個人的なラストランとして特急かもめを使った長崎の旅を企画した。ただ単に長崎本線を往復しても面白くないので、そのついでに長崎県の未踏のエリアを路線バスで巡る。1日目は博多から885系の特急かもめで長崎へ向かい、その後長崎バスとさいかい交通の路線バスで西彼杵半島を巡る。その後長崎に宿泊して2日目は長崎半島の南端へ向かい、長崎駅から787系の特急かもめで博多へと帰る。旅は博多へ帰った後も続くのだが、今回はこの長崎の旅にフォーカスを当てて旅行記をまとめた。長崎県の2つの半島を巡る旅どんな景色が待っているのだろうか。

博多から885系の特急かもめで長崎へ

このブログてはお馴染みである旅の起点博多駅から今回の旅もスタートする。時刻は朝の6時過ぎ。ここから鹿児島本線・長崎本線を経由して走る特急かもめに乗車していく。発車の10分ほど前に竹下方面から列車が回送されてきた。乗車するのは885系で運転される特急かもめ3号長崎行き。現在は787系と885系の2形式で運転されている特急かもめ。以前は783系や485系でも運転され、なかでも783系で運転されていた頃は、肥前山口で佐世保線方面発着の特急みどり・ハウステンボスと併結する3階建て列車は、3列車で13両の長編成を誇っていた時代があった。885系は2000年にデビュー。九州新幹線が開業するころまでは写真の一次車は黄色の帯が入る特急かもめ用、2次車が青帯を巻く特急ソニック用として運用が分けられていたが、その後黄色帯の1次車が青帯に変更され、運用が共通化されている。

乗車記録1

鹿児島本線・長崎本線 特急かもめ3号 長崎行

博多→長崎 885系指定席

特急かもめ長崎行の側面表示。新幹線開業後も長崎行の表示は継続されるが、列車名がリレーかもめに変わる。リレーつばめの際にも駅などではリレーつばめ鹿児島中央行きとして案内され、新八代駅で新幹線と接続していますという放送がかかっていたが、おそらくリレーかもめでも同じ形になる。特急券も1枚にまとめられ、乗り換え以外の手間がかからないように配慮されている。

博多駅を出ると早朝の鹿児島本線を鳥栖へと向かう。博多の次は二日市に停車。二日市あたりまでくると車窓には緑が増えてくる。原田駅を通過すると次のけやき台までの間に佐賀県との県境を越え、ここから先は長崎本線の肥前大浦まで佐賀県内を走行していく。

鳥栖からは長崎本線に入り、すぐに新幹線との接続駅である新鳥栖に停車。新鳥栖を出ると再び速度を上げて佐賀平野を快走していく。博多を出てわずか38分で佐賀に停車。博多方面への区間特急となるかもめが始終点とする佐賀駅、博多から40分もかからずで着いてしまう。佐賀駅を出ると再び佐賀平野を進み、バルーンフェスティバルが開催される嘉瀬川の鉄橋を渡る。その先の久保田駅で唐津線の線路が分岐すると、肥前山口はもうすぐ。列車は新幹線開業後に江北駅へと名前を変える肥前山口へと滑り込んだ。

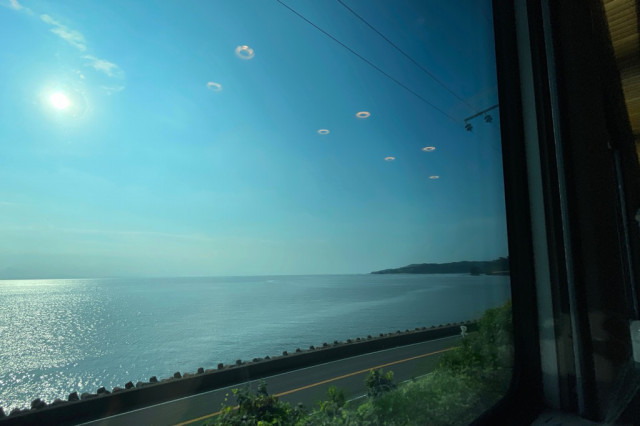

肥前山口を出て左カーブで佐世保線と別れると、ここからは単線区間となり、肥前鹿島方面へと進む。これまで走ってきた佐賀平野を眺めて走ると肥前鹿島に到着。ここまでの所要時間は58分。博多~長崎間の所要時間はおよそ2時間なので、所要時間の半分を肥前鹿島で迎える。新幹線開業後もここまでは特急列車の運行が継続されるが、ここから先は特急列車の運行が完全になくなる区間へと入っていく。電化維持区間の端となる肥前浜駅を出ると、車窓には時折有明海が見えるようになる。海岸線に近い場所に敷かれた線路を軽快に走り抜けていく。

多良駅を出て以降が長崎本線の絶景が楽しめる区間。多良駅と肥前大浦駅の間は内陸にくぼんだ湾の海岸線に沿って進む。その途中には里信号場と呼ばれる信号場があり、ここで上りの普通列車と交換する。両車一旦停車して発車すると、車窓に行き違った普通列車が多良方面に進んで行く姿が見える。次の肥前大浦は朝に一本だけ門司港行の普通列車があり、九州内のロングラン列車として知られているが、もちろん非電化化によってこうした列車も消滅する。

肥前大浦駅を出ると次の小長井駅の間で長崎県との県境を越える。車窓には朝日を浴びて輝く有明海、そしてその朝日に照らされて885系の窓下に刻まれた「KAMOME」のロゴが輝く。長崎本線から眺める有明海が見納めになるわけではないものの、こうした特急列車から眺める海が見れなくなるというのもなんだか寂しい。長崎県に入って最初の駅である小長井駅まで来ると、車窓には島原半島が見え始める。車窓は対岸に島原半島を望み、その手前に諫早湾の干拓地が見え始める。ここも長崎県と佐賀県で長年に渡って揉めてきたところ。新幹線が新たな火種にならないか心配である。

諫早の市街地が見えてくると、左に大きくカーブして、大村線そして西九州新幹線の線路と合流する。新幹線開業で並行在来線となる長崎本線。どっちかといえば並行しているのは大村線とJR九州バスの嬉野線だが、特急列車は肥前鹿島から諫早間は素通りとなっているため、沿線的には特急列車はそもそもないも同然である。諫早駅を出ると、少しだけ複線区間を進み、旧線の長与方面の線路と別れて市布経由の新線を走る。この新線のおかげで諫早と長崎の間の所要時間は大幅に短縮されたが、それをさらに短縮する新幹線が開業しようとしている。現川を通過して長い長崎トンネルを抜けると、一気に景色が山から市街地へと変わり、まもなく浦上に停車。高架化された浦上~長崎間を進んで長崎駅へと到着した。

乗ってきた885系と一本前を走っていた787系が長崎駅で並ぶ。博多と長崎をつないできた2形式を長崎駅で撮影することができた。九州新幹線開業後の熊本駅では、開業後も早朝・深夜に783系の特急有明が運転されており、特急電車の運行がなくなったわけではなく、現在も臨時の特急列車「36+3」として787系が週に1度熊本駅へ入線している。しかし、長崎駅の場合は非電化化によって、長崎県の長崎エリアに電車が一切入線できなくなるということになるわけで、長崎駅で特急電車が並ぶという光景もあとひと月で永遠に見納めとなる。

長崎駅1番のりばに停車中の415系。偶然にも長崎停車中の姿を撮影できた。長崎エリアでも一部の列車が415系により運転されている。この車両も当然新幹線開業後は長崎駅に来なくなる。九州の415系は今現在まだ数多く残っているが、ダイヤ改正により長崎地区の817系が余ることになるため、それに突き出される形で長崎以外の415系の運用も削減されることが予想されている。今福岡都市圏の駅に行くと、415系の姿を写真に収める鉄道ファンの姿が多くみられるのはこのためである。

415系が表示する長崎の表示もまもなく見納め。非電化化でこれなくなるというのもなかなかレアな事態だと思う。さて、長崎駅からは路線バスで長崎バスの拠点となっている新地ターミナルへ移動して西彼杵半島の路線バスの旅に出かける。