【旅行記】西肥バス・生月バスで巡る佐世保・平戸旅~西肥バス楠泊線に乗車後、江迎・平戸を散策~

佐々町の玄関口、佐々駅とバスセンター

佐世保から快速列車に揺られて到着した佐々駅。松浦鉄道の本社や車両基地も併設されており、同社の運行拠点となっている。駅舎はログハウス調で、内部には窓口とカフェが入る。窓口では松浦鉄道の各種乗車券のほか、西肥バスから委託を受けて高速バス乗車券や路線バス定期券も販売している。

列車本数はこの駅を境に大きく変化する。佐世保側では日中でも毎時2本、朝夕には3~4本の列車が運行されるが、伊万里側では日中は毎時1本、朝夕でも2本程度にとどまる。

佐々町は佐世保市に隣接する単独自治体で、周囲をすべて佐世保市に囲まれている。かつては周辺の町村も存在したが次々と佐世保市へ合併され、現在は佐々町だけが独立を保つ形となった。人口はおよそ1万5千人。近年は佐世保市のベッドタウンとして宅地開発が進み、工場の立地もあって人口は増加傾向にある。

駅舎は駅前の交差点から少し奥まった場所に位置し、小さな溝と細い道路を挟んだ先にロータリーが広がる。ここには「佐々バスセンター」の乗り場が方面別に並んでいる。バスセンターと名はつくものの、設備は簡易的で、待合室や窓口機能は駅舎が兼ねている。交差点側にも簡易的な待合スペースがあるが、屋根とベンチのみで、夏場は暑さを避けにくいのが難点である。

佐々バスセンターからは各方面への路線バスが発着、福岡・長崎・長崎空港への高速バス・特急バスも発着している。筆者はよく夜の博多バスターミナルを利用する。その時にはよく「させぼ号」の佐々バスセンター行のバスを見かけるので、初めての場所だが聞き馴染みがあった。西肥バス最大の営業所である北部営業所はこの佐々町内にある。そのため、ここはその最寄りのターミナルとして機能している。

佐々バスセンターからは各方面への路線バスが発着する。佐世保方面からの路線バスは平戸・松浦への路線バスが経由するほかに、中里駅前を経由し、北部営業所が終点となる路線と、日野・相浦を経由しここが終点となる路線も乗り入れる。また、周辺の路線バスのほか、福岡・長崎・長崎空港方面への高速バス・特急バスも発着する。

筆者自身、博多バスターミナルを夜に利用する際、「させぼ号」佐々バスセンター行きの表示を何度も目にしてきた。そのため初めて訪れる場所でありながら、どこか聞き馴染みのある停留所だった。ちなみに、西肥バス最大の営業所である北部営業所も佐々町内に位置しており、ここはその最寄りターミナルとしての役割ほ果たしている。

佐々バスセンターから西肥バスの楠泊線に乗車

佐々バスセンターからは、ここ始発の江迎行き楠泊線に乗車する。佐々から江迎へは、佐世保と平戸を結ぶバスに乗っても行けるが、もう一つ、海沿いを経由する楠泊線がある。平戸方面への一般的なバスは吉井を経由し、内陸の国道を走るのに対し、楠泊線は県道18号を経由。小佐々や楠泊、鹿町といった海沿いの集落を通り抜け、江迎へと向かう。

西肥バスには、かつて多くの支線や別経路のバスが残っていたが、近年のダイヤ改正で廃止される路線も増えた。今回の旅では、まだ残っている路線のいくつかに乗車してみる予定である。楠泊線も以前は佐世保市街まで直通する便や、江迎からさらに肥首を経由して田平港まで足を延ばす便も存在した。しかし現在は運行区間が縮小され、佐々(一部は小春)~江迎間の運行に限られている。佐々・江迎から先へ行くバスはすでにない。

楠泊線の運行本数は比較的多い。全区間を走る便は平日8往復、土休日6往復ある。これに加え、佐々・江迎双方から途中の大加勢までを結ぶ区間便も設定されており、平日には1日10往復程度の運行がある。この日は日曜日だったが、午前中の便にもかかわらず佐々バスセンターからは10人前後が乗車しており、休日午前の便としては利用者が多いように感じられた。

乗車記録 No.4

西肥バス 楠泊・大加勢経由江迎行

佐々バスセンター→江迎

ほぼ同時刻に発車する博多バスターミナル行きのさせぼ号の後を追う形で佐々バスセンターを発車。その後駅前交差点を右折して南下すると、次の佐々インターバス停でも1人乗客を乗せた。その後は県道139号線へ入り西進。松浦鉄道を跨ぐと佐々川の河口にある橋を渡って、佐々浦を眺めながら小佐々町内へと入った。なお、以前は別経路で佐々川対岸の黒石地区を経由する便もあったが、現在は廃止されている。

バスは佐々川を渡ったところから佐世保市に入った。市街地からは遠ざかる方向に進むが、合併により現在は佐々町の周辺はすべて佐世保市となっている。ここからバスは、佐世保市に編入された旧小佐々町、旧鹿町町を経由し、旧江迎町へ向かっていく。小佐々町内の臼ノ浦バス停で数人が下車。かつてこの地区には炭鉱があり、最盛期には佐々駅から国鉄臼ノ浦線が延びていたという。その後は小佐々小学校や郵便局のある地区を通過し、小佐々川を渡って小佐々浦を眺めながら進むと、道はしばらく坂道となった。

坂道の途中でバスは側道へ入り、さらに上り坂を進む。坂の上には佐世保市の小佐々支所前や中学校、運動公園などがある。バスは小佐々支所で部活終わりの学生と見られる乗客を一人乗せた。そこからバスは何度もカーブを曲がりながら一転下り坂を進み、途中で県道と合流。やがて急に景色が開けてきて、バスは港を跨ぐ水色の楠泊橋を渡った。

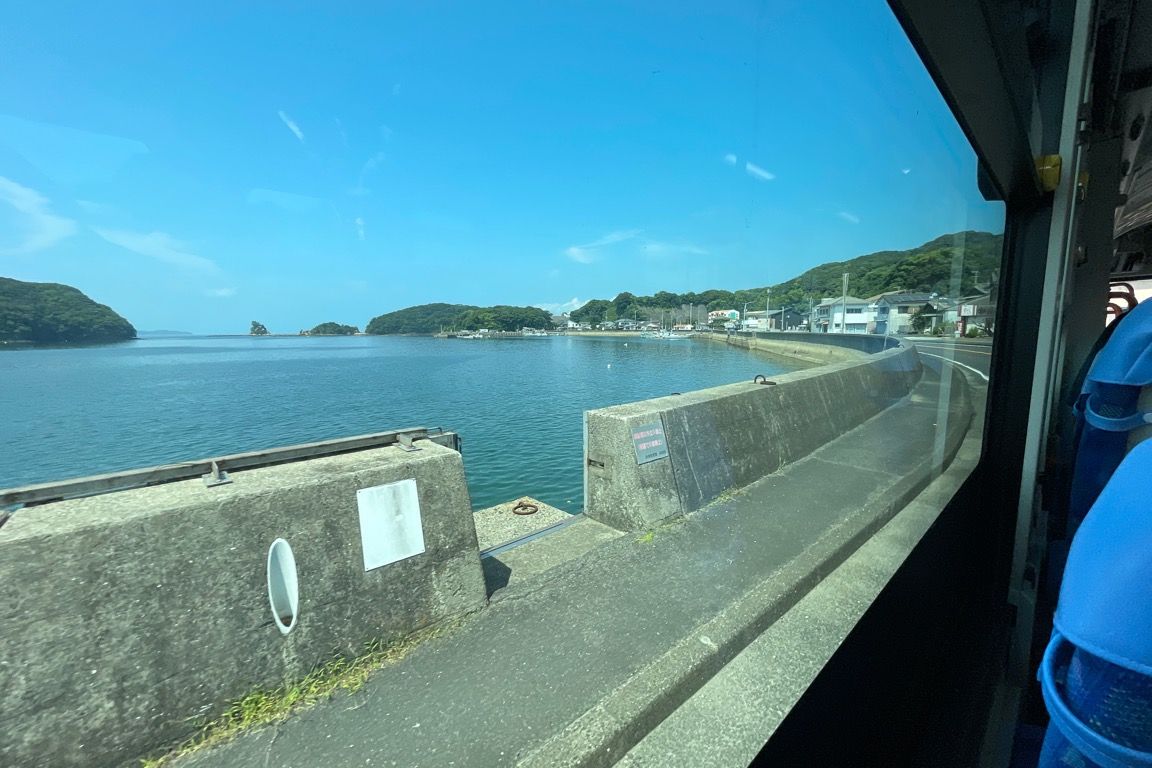

この橋の周辺一帯が小佐々町楠泊地区である。バスはしばらく海岸沿いを走り、車窓には青空と海、そしてリアス式海岸の入り組んだ風景が広がる。沖には小島が点在し、まさに九十九島らしい景観を楽しむことができた。

この一帯は九州本島で最も西側に位置するエリアである。少し進むと道路脇に「日本本土最西端の地・神崎鼻公園」への案内板が立っていた。筆者自身はここを通過したことで、九州・四国・本州・北海道の4島のほぼ端の地までバスで足を運んだことになった。なお、佐世保市では稚内市・根室市・南大隅町と連携し、「日本本土四極到達証明書」を発行している。もし貰っていればいればコンプリートできたわけだが、個人的には離島や沖縄県を含めない「日本本土四極」という表現はあまり好きではないということは、以前の納沙布岬の旅行記でも触れた通りである。

バスは矢岳という地区から旧鹿町町内へと入った。鹿町町もかつては単独の自治体だったが、現在は佐世保市の一部になっている。楠泊以降もバスはアップダウンを繰り返しながら山を登り、港町へ立ち寄るその繰り返しで進んでいく。穏やかな海岸沿いを進む場所がある一方で、時にはヘアピンカーブを曲がる過酷な山越え区間もあり、乗りごたえは十分。ただし、乗り物酔いしやすい人は要注意。筆者も乗り物好きながら、乗り物酔いしやすい方なので、江迎到着前には若干車酔いしていた。

バスは鹿町の加勢地区に到着。ここは市の支所や郵便局などもある旧鹿町町の中心部である。先述の通り、乗車している路線の一部便は大加勢バス停で佐々・江迎双方に折り返す。佐々・小佐々から乗車していた乗客はここまでの間に下車して行き、一瞬だけ貸切状態になったものの、直後に今度は江迎方面へ向かう乗客が現れた。佐々も江迎もこの地域一帯の中心的な役割を担う街。近い方に向かう流動の方が多いはずだが、両方への移動需要があるからこそ、この路線もそこそこ本数が多いのかもしれない。加勢地区を出ると、再び山を登り、ここから終点までは内陸部を走る。途中には旧道に設置されたバス停へいくため、県道を離れて隘路を進む区間もあった。車窓には田園風景が広がっていた。

やがて建物が増え始め、温泉施設や高校、ドラッグストアを横目に走ると、終点の江迎が近づく。実はこのドラッグストアコスモスの横にあるホテルAZがこの日の宿泊地。ここにはまた数時間後に帰って来ることになる。

バスは松浦鉄道の江迎鹿町駅前を通過。駅前にある江迎川の橋を渡ると、旧鹿町町から旧江迎町へと入る。その直後に左折して国道204号線に入ると、バスは終点の江迎に到着した。

さすがに全区間乗り通したのは筆者だけだったが、江迎でも自分を含めて5人ほどが下車。ほぼ全区間で他に乗客の姿があり、しっかり地域の足になっていることが確認できた。バスは回送となり、江迎鹿町駅前にある待機所へ。九州本島内で一番西側を走る楠泊線は、アップダウンを繰り返すバスの走りと、港から眺める海の景色がとても魅力的な路線だった。

江迎で1時間10分の待ち合わせ

楠泊線の終点・江迎では、次のバスまで約1時間10分の待ち合わせとなった。ここも先ほど通った小佐々・鹿町と同じく現在は佐世保市に含まれているが、2005年までは江迎町という独立した自治体だった。江迎バス停周辺は小規模ながらも町の中心地で、商店街が広がっている。

かつてはバス停付近には「江迎バスセンター」という西肥バスの拠点があったが、2017年頃に廃止され、跡地には現在ローソン佐世保江迎店が建っている。その一角には西肥バスの江迎待合所があり、平日は窓口も営業している。ただし待合室は窓口営業中のみ利用可能で、この日は日曜日だったため閉まっていた。ちなみに西肥バスは、この江迎が創業の地だという。

バス停から少し歩くと佐世保市役所江迎支所がある。その横から山へと登る県道が延びており、しばらく進むと江迎中央公園に辿り着いた。高台にあるこの公園からは江迎の街を一望できる。江迎川の河口に位置し、江迎湾の奥深くにある街は海に面しているにもかかわらず、どこか山間の雰囲気を漂わせている。遠くからは松浦鉄道の列車が鉄橋を渡る音が山に反響して聞こえてきた。

ここ江迎は8月下旬に開催される江迎千灯篭まつりという祭が有名である。江迎中央公園がそのメイン会場となり、松浦鉄道も増便され、街も大いに賑わう。公園の内には三角形の塔が建っている。祭が開催される時には、ここに千個の灯篭が吊るされて、江迎の夜を彩る。祭まであと20日と迫っていたこの日。街の中では、早くも祭りの準備が進められていた。

再び街中へ戻り、江迎バス停を通過して今度は西側へ。先ほどバスで渡った江迎川の橋を歩いて渡る。この橋はかつて江迎町と鹿町町の町境であり、現在でも橋の手前は佐世保市江迎町長坂、渡った先は佐世保市鹿町町新深江と住所が切り替わる。市街地は地続きで、鹿町側にも住宅街が広がり、少し歩くとコンビニやドラッグストア、高校などが並んでいる。松浦鉄道の江迎鹿町駅はこの橋を渡った先の旧鹿町町内にある。駅前には西肥バスの駐車場があり、先ほど乗車したバスが折り返し待機をしていた。

旧鹿町町内にある江迎鹿町駅。かつては江迎駅と呼ばれていたが、鹿町町内にありながら鹿町が駅名に入っていないのはおかしいという話になったのか、改名され江迎鹿町駅となった。駅は無人で窓口などは営業していないが、駅舎内には喫茶店が入居し営業している。場所は全然違うが、ちょっと前に立ち寄った北海道の豊富駅を思い出した。駅舎前にはバス停が設置されていて、先ほど乗車した楠泊線のバスのみがここへ乗り入れている。

駅の構内踏切は、駅の裏側へも通じていて、実質的に駅舎は駅の正面と裏側を繋ぐ連絡通路の一部と化している。駅の裏側の方には鹿町工業高校があり、朝夕は高校生で駅も賑わうらしい。基本的には佐世保-たびら平戸口・伊万里間の普通列車が途中駅として停車するが、朝に一本だけ当駅始発の普通(佐々から快速)佐世保行が運転されている。車両は回送で送り込まれるのではなく、佐世保からの列車を佐々で増結し、ここでその増結車を切り離して佐世保方面へ折り返しさせるというシステムで運用されているらしい。

江迎から平戸桟橋行きに乗車しいよいよ平戸島へ

江迎待合所は日曜日で閉まっており、江迎鹿町駅も佐々方面のバスを待つ先客がいたため、結局は炎天下の中で次のバスを待つことになった。夏の旅は体力勝負である。この先もバスに乗っている時以外は基本的に屋外活動となるため、水分補給を欠かさないようにしないといけない。

江迎からは佐世保バスセンター始発の半急行平戸桟橋行きに乗車し、いよいよ初めての平戸島へ向かった。

佐世保と平戸を結ぶバスは、現在全てのバスが「半急行」で運転されている。全国でもここでしか見れない特殊な種別で、佐世保市街地側の佐世保-吉井間では急行運転を行い、吉井-平戸桟橋間では全てのバス停に停車する。一般的にはこうした運行形態を「区間急行」と呼んだりするが、確かに半急行の方が直感的で分かりやすい。この路線についてはまた明日乗り通すので、運行概要についてはそちらに記載する。なお、江迎から平戸桟橋へは、旧道を経由する肥首(こえくび)線という路線も運行されていたが、こちらも3月に廃止となった。1日2往復と運行頻度が少なく、乗車難易度が比較的高い路線で乗車してみたかったが、この付近を訪れる前になくなってしまったのはとても残念である。

乗車記録 No.5

西肥バス [半急]田平港経由平戸桟橋行

江迎→平戸桟橋

江迎では自分の他にもう一人乗車があった。バスは江迎を出ると、しばらく江迎川に沿って走った後、峠道へと差しかかり山を登っていく。このあたりでは西九州道の建設が進んでいるが、松浦~江迎鹿町間は内陸をショートカットする形で建設されている。おそらく高速道路が開通しても、この国道が平戸方面の主要ルートとして使われ続けることになる。峠を越えると「道の駅昆虫の里たびら」を通過。続く万場バス停付近の交差点で、かつての肥首線は県道221号へと分かれていた。

バスはしばらく山間を進み、やがて田平地区へ入った。平戸大橋入口交差点で左折すればそのまま平戸島へ渡れるが、路線バスは田平港を経由するため一旦直進する。車窓には、鮮やかな赤い平戸大橋と、その下を流れる平戸瀬戸が広がった。田平港では港の周囲をぐるりと回り込むように走行し、田平港バス停に停車。その後、来た道を戻って平戸大橋交差点を右折し、いよいよ平戸島へ渡る。

平戸大橋交差点を右折すると、バスは真っ赤な平戸大橋を渡り始めた。快晴のこの日、車窓には青く輝く空と海が一面に広がる。1977年に開通したこの吊り橋は、そのスケールこそ異なるものの、アメリカ・サンフランシスコのゴールデン・ゲートブリッジを思わせる。サンフランシスコがアメリカ西海岸にあるなら、ここはまさに日本の西海岸である。眼下の平戸瀬戸は、日本海沿岸と東シナ海沿岸を結ぶ重要な航路で、行き交う船の姿も絶えない。

橋を渡り終えると、バスは平戸島に上陸し、坂道を下っていく。やがて平戸の市街地が姿を現し、バスは終点の平戸桟橋に到着した。

乗り換え時間で平戸桟橋周辺をちょこっと散策

佐世保からのバスの終点である平戸桟橋は、平戸における交通と観光の拠点。正式名称は「平戸市観光交通ターミナル」といい、バスと船のターミナルに加え、観光案内所も併設されている。ここには佐世保からのバスのほか、松浦・平戸口駅前・平戸島内・生月島方面への路線バスや、さつき観光が運行する福岡行きの高速バス、さらに的山大島・度島へ向かう航路が発着する。

今回は1日目だけでなく2日目にもここを訪れ、平戸桟橋発着の路線バスにいくつか乗車してみる。江迎に続き、ここでも約1時間15分の待ち合わせとなった。観光というほど本格的ではないが、せっかくなので周辺を少し散策してみることにした。

平戸桟橋の周辺には平戸市の市街地が広がっている。現在の平戸市の人口は約2万7千人。2005年に北松浦半島に位置する田平町、生月島(いきつきじま)の生月町、そして的山大島(あづちおおしま)の大島村が平戸市と合併し、現在の姿となった。

平戸島は今からおよそ450年前、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて南蛮貿易の中心地として栄えた街である。1550年にポルトガル船が来航したのをきっかけに、オランダやイギリスなど西欧諸国が次々と商館を設置。平戸は日本と海外を結ぶ最前線として大きな役割を担った。しかし、江戸時代に入ると鎖国政策が実施され、外国との交易は長崎・出島に限定されるようになり、平戸の役割も終わりを迎えることになる。それでも現在に至るまで、南蛮貿易で賑わった時代の面影が街に色濃く残っており、松浦藩の城下町としての歴史的建造物も点在している。この日は日曜日ということもあり、平戸桟橋周辺の駐車場は満車状態で、特に福岡ナンバーの車が目立った。

平戸桟橋の対岸、山の上には平戸城が見えていた。平戸城は江戸時代に平戸藩主・松浦氏が築いた平山城である。最初の築城は1601年に始まったが、完成前の1611年に藩主自ら火を放って焼失させた。江戸幕府から豊臣方との関係を疑われたためだと言われている。その後、1704年から再び築城が進められ、1718年に完成。以後、幕末まで松浦家の居城として機能した。明治時代に一旦取り壊されたが、1960年代に天守などが復元され、現在は資料館として一般公開されている。平戸桟橋から眺める平戸城と市街地の景色は、平戸を象徴する風景の一つである。

平戸桟橋から湾沿いを歩き、市街地の中心部へ向かう。やがて立派な石橋が現れた。この橋は「幸橋」と呼ばれ、1702年に松浦雄香によって建設されたと伝わる。オランダ商館の建設に際し、豊前の石工がオランダの技法を学んで架けたため、別名「オランダ橋」とも呼ばれている。現在は国の登録有形文化財に指定されている。

橋の背後に見える茶色い建物は平戸市役所の本庁舎である。この日は日曜日で閉庁しており、人影もなかったが、翌日バスで通りかかった際には、スーツ姿の人々が橋を渡って市役所へ向かっていくのを目にした。その光景は、まるで現代人が江戸時代にタイムスリップした映画のワンシーンのようで、とてもシュールだった。

平戸市役所方面から来た道を戻り、桟橋の北側へと足を延ばす。海沿いには遊歩道が整備されており、平戸瀬戸の景色を眺めながら歩くことができた。やがて奥に、堂々とした西洋風の建物が現れた。これは南蛮貿易で栄えた時代に建てられていた「オランダ商館」を再現・復元したものである。内部は資料館となっており、かつて貿易港として賑わった平戸の歴史を伝える品々が展示されている。建物の前ではオランダ国旗が風にたなびき、異国情緒を漂わせていた。

オランダ商館前からは、美しい平戸瀬戸の景色を楽しむことができた。平戸桟橋自体は入り江に位置しているため、ここから対岸の九州本島側の景色はあまり見えない。しかしオランダ商館前からは、平戸大橋や対岸の田平港を一望できる。それにしても、海の透明度の高さには驚かされた。普段、海に馴染みのない地域に住む筆者にとって、ここまで透き通った海を見るのは旅行の際くらいである。

この場所は「常燈の鼻」と呼ばれ、海岸の石積みの上には夜間に点灯する照明が設置されている。現在の照明は1989年に建てられたものだが、その歴史は古く、1616年にオランダ商館を改築した際に共に造られたのが始まりとされる。右手に見える大きな建物は平戸サムソンホテルというホテル。九州地方ではCMも放送されており、この地域では有名なホテルの一つである。

平戸桟橋から一本中に入った通りは「英国商館通り」と呼ばれ、昔ながらの街並みが続いている。観光客向けのカフェや土産物店なども営業しており、日本の伝統的な街並みと西洋文化を感じられる建物が混在しているのが、平戸の街並みの特徴である。

写真の場所からは少し離れるが、この通り沿いには「たかたカメラ」という店がある。名前の通り、佐世保・長崎を代表するジャパネットたかたの元社長の実家が経営するお店である。翌日再び訪れた際にはそちらの方を歩いてみたが、入り口に「ジャパネットたかた通販商品直売店・特約店」と書かれており、ジャパネットたかたの商品も取り扱われているようだった。

さて、平戸桟橋からは生月バスに乗車。生月島でバスを乗り継いで平戸高校前まで行った後、西肥バスでたびら平戸口駅・田平港を訪ねた。