【旅行記】西肥バス・生月バスで巡る佐世保・平戸旅~吉井から世知原経由で佐世保へ~

宿泊地・鹿町から吉井へ移動

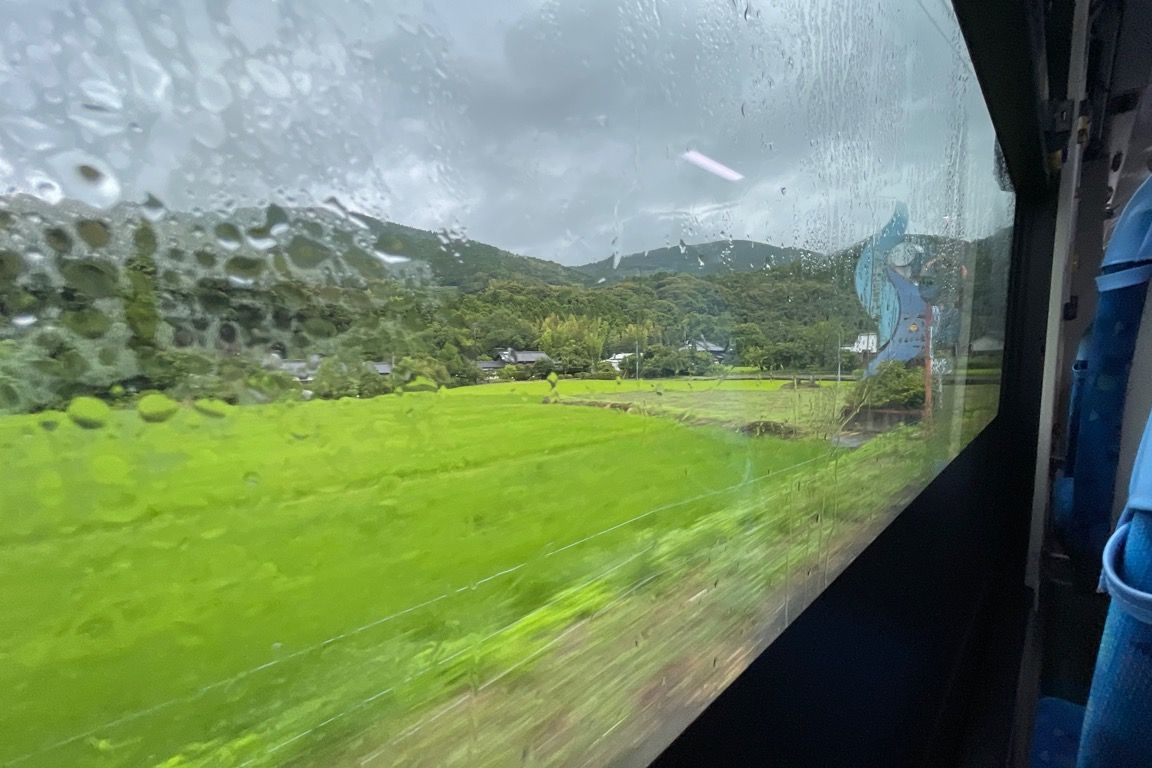

鹿町のホテルAZに宿泊した2日目。前日は快晴だったが、この日は日本海上を低気圧が東進し、そこから延びる前線の影響を受けて、特に午前中はぐずついた天気となった。

明け方4時過ぎ、窓を叩きつける雨音と稲光で目が覚めた。弱い雨が降るとの予報は出ていたが、この時間は前線の影響で発達した雨雲が通過し、ホテル周辺でも土砂降りとなった。その後もう一度眠り、5時過ぎに起床。幸い雨のピークは過ぎたようで、チェックアウトする頃には雨は止んでいた。

2日間とも晴れるに越したことはないものの、この茹だるような暑さの中で活動するのも大変なので、ある意味では恵みの雨だった。雨を残念がったところで、旅行時の天気というのは変えることができない。それならばポジティブに捉えるほかない。

ホテルから歩いて江迎バス停へ向かう。途中、江迎鹿町駅の構内を通過しようとすると、ちょうど踏切が鳴り出し、佐世保行きの始発列車が姿を現した。まだ早朝すぎるためか、この列車には乗客の姿がなく、この駅から乗り込む人の姿もなかった。日中は1時間に1本程度の運行だが、朝夕は2〜3本の列車が発着する。持っていたカメラで列車を撮影し、走り去るのを見送った。

ホテルから歩くこと10分で江迎のバス停に到着。この日の最初の目的は、吉井という場所から出ている世知原経由のバスに乗車することだ。まずは平戸桟橋からやってくる佐世保バスセンター行き始発便に乗り込み、吉井へ向かった。

乗車したバスは平戸桟橋から佐世保へ向かう始発便。朝の時間帯ということもあり、江迎からももう1人乗車があり、途中のバス停からもちらほら乗客が乗り込んできた。前日は佐々から楠泊を経由して江迎に来たので、江迎から吉井への道は初めて通る。なお、この路線は午後に乗り通して旅を締めくくる予定であり、同じ道を再び通ることになる。

江迎は西肥バスの創業地であることは先の記事で述べたが、実はここが創業の地の企業がもう一つある。それが、九州近辺のイオンモールなどに入っている和食チェーン「庄屋」である。江迎から吉井へ向かう道中にその店舗があり、そこが本店だった。しかし今年の年初に火災に見舞われ、店舗が全焼。現在は閉店している。この地域の名物店だっただけに、周辺住民からはとても惜しまれているらしい。なお、本社は佐世保を経て現在は福岡にある。

乗車記録 No.10

西肥バス [半急]佐世保バスセンター行

江迎→吉井

江迎から20分ほどで吉井に到着。乗車していた半急行バスは、ここ吉井から先で急行運転を行う。その代わりに、少し手前から松浦方面からのバスも同じ道を通り、こちらはすべてのバス停に停車しながら佐世保を目指していく。これら2路線には午後から乗車する予定なので、詳しくは次回の記事で書くことにする。

吉井では約30分の待ち合わせ。日中であれば近くにある福井洞窟に関するミュージアムへ行って時間を潰せるが、この時間はまだ開いていない。そんな時は近くにある駅を見に行くというのが筆者の旅の定番。吉井駅は吉井バス停から徒歩で10分前後の場所にあり、往復すると時間的にも丁度よかった。

松浦鉄道においても、路線バスにおいても佐々に隣接する主要地である吉井。ここもまた以前は単独の自治体で、2005年に佐世保市と合併した街である。小さな街は福井川と佐々川の合流部に形成されており、街の真ん中を佐々川が流れている。

路線バスにおいてこの地は各方面からの路線が集結する場所。現在、佐世保市街からは佐々を経由するバスのほか、これから乗車する世知原を経由するバスがやってくる。以前は妙観寺峠と呼ばれる峠を越えて、皆瀬経由で佐世保市街へ至る路線も過去発着で運転されていた。一方吉井の街の北側では、平戸方面へ行くバスと、松浦方面へ行くバスが分かれる。松浦へ行くバスはここから福井峠へ進み、直線的に松浦市街地へ向かっていく。

路線バスは佐々・世知原を経由し、佐世保からここまで少し遠回りで走っているが、現在皆瀬から吉井の間には妙観寺峠をトンネルで貫くバイパスが開通している。特に車で佐世保市街地から松浦を目指す場合は、このバイパスを通って吉井へ来て、福井峠を越えるのが最短ルートとなっている。街の北側には高架橋が見えるが、これはそのバイパスの終点部である。以前運行されていた妙観寺線は、妙観寺トンネル開通以前から旧道経由で運行されていたそうだが、末期には道路災害によりバイパスのトンネルへ迂回していたらしい。

佐々川の橋を渡ると松浦鉄道の吉井駅がある。2面2線で列車交換もでき、昔の名残からかホームもとても長い。しかし駅舎はなく、待合スペースがあるのみの簡素な駅となっている。筆者も旅行を終えて知ったのだが、ここからこれからバスで通る世知原へは、1971年まで世知原線が分岐していたらしい。この辺りは石炭の採掘が行われており、採掘した石炭を港へ運ぶための路線がいくつか存在。松浦線からは世知原線のほかに臼ノ浦線(佐々駅から分岐)と柚木線(左石駅から分岐)が枝分かれしていたが、いずれも1970年頃に廃止されている。この駅は現在、松浦鉄道の桜の名所として知られており、春になると、佐世保方面のホーム裏に植えられた桜が咲き乱れる。

数分前に佐世保・伊万里両方向へ列車が発車していた吉井駅。もう駅に人の姿はなかったが、代わりに猫が数匹まったりしていた。突然現れた不審者に猫たちの厳しい目が向けられる。ここは無人駅だが”有猫駅”として、猫が列車の運行と行き交う人々を見守っているらしい。有猫駅で思い出すのは、久留里線の終点・上総亀山駅。あちらも猫が数匹常駐していて、駅員の代わりに行き交う人を見守っていた。

吉井から世知原・知見寺経由のバスで佐世保へ

さて、バス停へ戻って、ここからこの日最初の目的路線へ。吉井からは世知原経由の佐世保駅前行きに乗車した。

吉井から佐世保駅前へ向かうバスは、その多くが佐々を経由して運行される。先述の通りここは平戸・松浦発着のバスの経由地であり、どちらも吉井以南は同じ経路で佐世保市街へと走っていく。一方で、吉井からは東へ向かい世知原を経由した後、知見寺を経由して佐世保市街へ向かうバスも運行されている。吉井とともにこのバスが経由する世知原も複数の路線が集まる場所だった。しかし、近年のダイヤ改正で多くの路線が廃止され、残すはこれから乗車する知見寺経由のバスだけになった。廃止前にこれらの路線に乗車できなかったのは残念だが、今回は残す1路線に乗車してみる。

吉井-世知原-佐世保間を走るバスの運行本数は平日9往復、土休日5往復。これに世知原-佐世保駅前間では区間便が平日1往復、土休日2往復運転されている。以前から世知原から佐世保市街へ向かう路線では最も本数が多くなっており、世知原と佐世保市街を結ぶ足として利用されている。

朝のこの時間は吉井から佐世保市街へ向かうバスも多く、乗車するバスの発車時刻の3分前には佐々経由の半急行が発車していった。7時台も終盤の方には、松浦駅発の各停便を平戸桟橋始発の急行便が追い抜くことがあるものの、この時間に関しては、経由地はどこであっても先に出たバスはそのまま佐世保市街へ先着する。そのため経由地は違うものの、佐々を経由しても、世知原を経由しても付く順番は変わらない。ただし、所要時間は世知原経由の方が10分ほど長く、運賃も佐々経由が990円なのに対し、世知原経由は1,100円となっていて割高である。乗車するバスは、世知原経由としてはこの日2本目のバスだった。

乗車記録 No.11

西肥バス 世知原経由 佐世保駅前行

吉井→佐世保駅前

吉井では佐々方面とは反対ののりばから発車する。もちろん始発から乗るのは筆者一人だけだった。バスは直後に交差点を右折して、佐々川と松浦鉄道の踏切を渡り、県道54号線へと入った。その後はこの県道をしばらく走り続けて世知原へ。佐々川へ並走する形で走り、田んぼが広がる場所も多かったが、反対に民家や工場が車窓に広がる場所もあった。かつての国鉄世知原線も、この県道に沿うようにして走っていたらしい。現在廃線跡はサイクリングコースとして活用されている。やがて祝橋で3人の乗車があり、その後も乗車がチラホラあった。

バスはやがて世知原の街中へ。山間の開けた場所に小さな市街地が広がっている。ここも2005年までは単独の自治体だった場所。佐世保、吉井、松浦など各方面からの道路が集結する交通の要衝でもあり、北松浦半島周辺各地の道案内でもよく見かける地名である。平戸大橋入口の交差点の道路標識にも確か世知原の文字があったと思う。

バス路線に関しても、かつては乗車している吉井-佐世保線の他に、江里を経由して世知原から佐世保へ向かう路線や、椋呂路峠を経由して世知原と松浦を結ぶ路線も乗り入れていて、十字に路線が交わる交通の要衝となっていた。いずれも廃止され、現在は乗車中の路線だけになってしまった。

世知原では民家や商店が軒を連ねる旧道を走行。世知原、世知原支所、世知原小学校前と停車し、佐世保市街へ向かう乗客を乗せた。

世知原を出ると、県道54号線から県道151号線へ進む。この先佐世保市街との間には山が聳えていて、バスは「知見寺越え」と呼ばれる峠を越えていく。世知原の街を出ると、しばらく峠道を進んで山の中へ。やがてバスは峠を貫く板山トンネルへと入った。現在はこのトンネルを経由しているが、開通したのは2023年と最近の話。それまではトンネルの上を走る山道を進んでいたらしい。このあたりには峠がいくつもあり、各所で道路改良が進んでいる。

トンネルを出るとあたりは霧に包まれていた。ここからは一転下り坂となる。やがて霧が明けると、山の下に街が見えると同時に自分がとんでもなく高いところにいるということに気づかされる。霧というより雲の中にいたらしい。バスはここから眼下に見える市街地まで急坂をひたすら下って降りていく。途中何度もカーブを曲がり進むバス。以前乗車した箱根と熱海を結ぶバスを思い出す。やがて車窓には住宅が広がり始めた。山の斜面の高いところまで住宅街が開発されており、バス停からは通勤客らしき乗客が乗り込んできた。

大野中学校の裏まで降りて来ると、ここで渋滞にハマり、脱出するのには10分弱の時間を要した。時刻は7時半を回り、市街地は朝ラッシュのピークを迎えている。その後の沿道のバス停からも数人ずつの乗車があり、車内は一気に混雑した。この日は夏休みだったので学生の姿は少なかったが、恐らく通常はもっと混雑するのではないかと思う。やがて渋滞を抜けると、大野小学校の横を通過して、松浦鉄道の線路を跨ぎ、左石駅前を通過して、国道204号線へと出た。

国道へ出てすぐのところで、バスは相浦川を渡り、大野バス停に到着。ここ大野は各方面からの路線バスが集結するターミナルとなっていて、バス停には待合室と窓口も設置されている。西肥バスでは数年後を目途に大幅な運行形態の見直しが計画されている。その際、郊外方面と佐世保市街地ではバスの系統が区切られる予定である。北西部の乗り換え拠点となる予定なのがここ大野バス停。隣接して商業施設もあり、佐世保市街地まで行かずここで下車する乗客も普段から多いバス停となっている。

ここから先、バスは国道204号線を経由して、佐世保市街地へと向かっていく。各方面からのバスが集結するため、前後を走るバスもたくさんあり、以降のバス停で乗車する人は少なく、どんどん車内の乗客は減っていった。吉井からおよそ1時間でバスは終点の佐世保駅前に到着。バスターミナル横の降車場でバスを下車した。

朝8時過ぎの佐世保駅前に到着。前日も伊万里からほぼ同じ時間にこの駅に着いたなので、ほぼ24時間ぶりこの駅へ戻ってきた形となった。この後は、経路は違うものの、来た道を戻る形で、佐々・吉井を経由して松浦へ行き、そこから平戸桟橋を経由して佐世保へ戻り、今回の旅を終える。また江迎や吉井も数時間後に通ることになる。世知原から山を越えて佐世保市街へ入っていく吉井・世知原線。坂の街・佐世保を象徴するようなダイナミックな走りを楽しめる面白い路線だった。

佐世保駅からはもう一度北松浦半島へ向かうが、この先で乗車するバスの時間の兼ね合いで、それは午後に実施することに。それまでの数時間は、数年前の旅で残していた宿題を果たすべく、一転南側を旅していく。佐世保からは船に乗り、西彼杵半島へ。その後、さいかい交通の路線バスへ乗り継ぎ、西海橋を目指した。

次話