【旅行記】西肥バス・生月バスで巡る佐世保・平戸旅~船と路線バスを使い西海橋を訪ねる~

前話

2日目は宿泊先の鹿町からスタートし、まず吉井から世知原を経由して佐世保へ向かうバスに乗車。丸一日ぶりに佐世保駅へ戻ってきた。この後はもう一度北松浦半島方面へ向かうが、その前に平戸方面への旅とともに佐世保へ来たらやりたいと思っていたもう一つのことをやる。佐世保からは船に乗り、西彼杵半島へ向かった。

佐世保港と横瀬西港を結ぶ渡船で西彼杵半島へ

約3年前に出かけた「最後の特急かもめで行く西彼杵・長崎半島路線バスの旅」では、廃止が迫っていた特急「かもめ」への惜別乗車を兼ねて、西彼杵半島・長崎半島を走る路線バスを巡った。その時、西彼杵半島では、長崎→時津→大串→(西彼杵高校前経由)→板の浦→(西彼杵高校前)→大串→(西海橋東口・横瀬桟橋経由)→板の浦→長崎と、6本のバスを乗り継いで旅をした。この時、長崎から佐世保へ路線バスを乗り継いで旅するというのもプランの一つだったが、乗り継ぎポイントである西海橋はバスの途中経由地だったことや、本数・日程の都合で見送ることになった。

2日目の午前中は、この時見送った西海橋での乗り継ぎにチャレンジしてみる。筆者がこれまで乗車した路線バスを繋げると、佐世保から佐賀・福岡、熊本・鹿児島を経由して宮崎まで繋がる。一方で、長崎周辺に関しては乗車する路線が孤立していた。今回の旅で西肥バスが運行する西海橋西口〜佐世保間のバスに乗車することで、長崎の孤立した乗車区間と佐世保以遠の乗車区間が繋がり、長崎半島の先端・樺島から宮崎県の都農まで乗車路線が連続することになる。

佐世保駅前から西海橋西口行きの路線バスに乗り、西海橋へ辿り着けば目的は果たされる。しかし、ただ往復しても面白くないので、前回の旅で知った西彼杵半島へのもう一つの移動手段を試してみる。それが佐世保港から出ている船である。筆者もこの航路の存在は、2022年7月の西彼杵半島旅で大串から板の浦(樫の浦)へのバスに乗車した際に初めて知った。

佐世保港は長崎県内の離島のターミナルとなっている。ここからは新上五島町、小値賀島、宇久島など五島列島へのフェリーや高速船が就航しているが、それ以外にも平戸島南部の前津吉や、西彼杵半島沖の大島、松島、池島などへの航路もある。現在橋で九州本島と繋がっている島も航路で結ばれているが、中には九州本島同士を結ぶ航路もある。それが瀬川汽船が運航する、佐世保港と横瀬西・小郡・畑下・川内の各港を結ぶ航路である。

佐世保から西彼杵半島へは直線距離で10kmしか離れていない。しかし陸路で行こうとすると、早岐、針尾島、西海橋を経由する必要があり、特に西彼杵半島では道路もカーブが多いため所要時間がやや長い。そんな区間でも、針尾瀬戸に2本の橋が架かる現在でも渡船が就航しており、横瀬西港と佐世保港の間をわずか15分で結んでいる。15分というと、佐世保駅前を同時にスタートした場合、車ではまだ早岐あたりまでしか進めていないくらいの時間である。海を渡り最速で佐世保と西彼杵半島を結ぶこの航路は、西彼杵半島側の住民の日常利用や通勤・通学にも使われている。

佐世保港には新させぼターミナルと鯨瀬ターミナルという2つのターミナルがある。これから乗船する瀬川汽船は、佐世保駅側に位置する新みなとターミナルに就航している。まずはターミナルの窓口で乗船券を購入する。窓口は乗船する船が到着している時間のみ営業。乗船券は680円で現金のみの取り扱いとなっている。同航路では回数券・定期券なども取り扱われており、通勤・通学で利用されていることがうかがえる。乗船券購入後は歩いて船へ行き、乗務員へ乗船券を渡して乗船する仕組みだった。到着便は利用客も一定数いたが、この時間に西彼杵半島を目指す人はほとんどいないようで、予想通り横瀬西港行きの便の乗客は自分一人だけだった。

乗船したのは「せがわ」という船。通常この時間は「さいかい」という船が使用されるようだが、この日は別の船が使用されていた。中央にある操舵室の前方と後方に客室があり、最大で95人乗船できるらしい。デッキも設置されており、天気が良ければここから景色を眺めて船旅を楽しむこともできる。

筆者の旅で船を使うのはかなり久しぶり。おそらく先ほど紹介した3年前の長崎旅行の後に、SUNQパスの余った有効期間を使って乗船した福岡市営渡船の志賀島〜西戸崎〜博多航路以来だと思う。乗ってみたい航路はいろいろあるものの、やはり鉄道やバスが優先になってしまうので、なかなか船で旅する機会は少ない。だからこそ今回の船旅はちょっと楽しみにしていた。

乗車(乗船)記録 No.12

瀬川汽船 佐世保港-横瀬西港航路

佐世保港→横瀬西港

乗船後はとりあえずデッキへ上がってみた。やがて出発時間になると汽笛を鳴らして転回。その後、加速して出港となった。天気が良ければ、このままデッキで景色を眺めて行くつもりだったが、航路上は霞んで雨が降っているようだったので、その後は客室へ移動した。

水しぶきを上げて、佐世保港を進む船。やがて横には米海軍と自衛隊の佐世保基地が見えてくる。佐世保は米海軍にとって横須賀と並ぶ重要拠点。佐世保港の旅客ターミナルの裏側が米軍基地となっていて、大きな艦船が係留されているのが見えた。瀬川汽船では佐世保港を散策するクルーズ船の運航も行っているらしい。さらに近くから見ると、その迫力も見ごたえがありそうだなと思う。

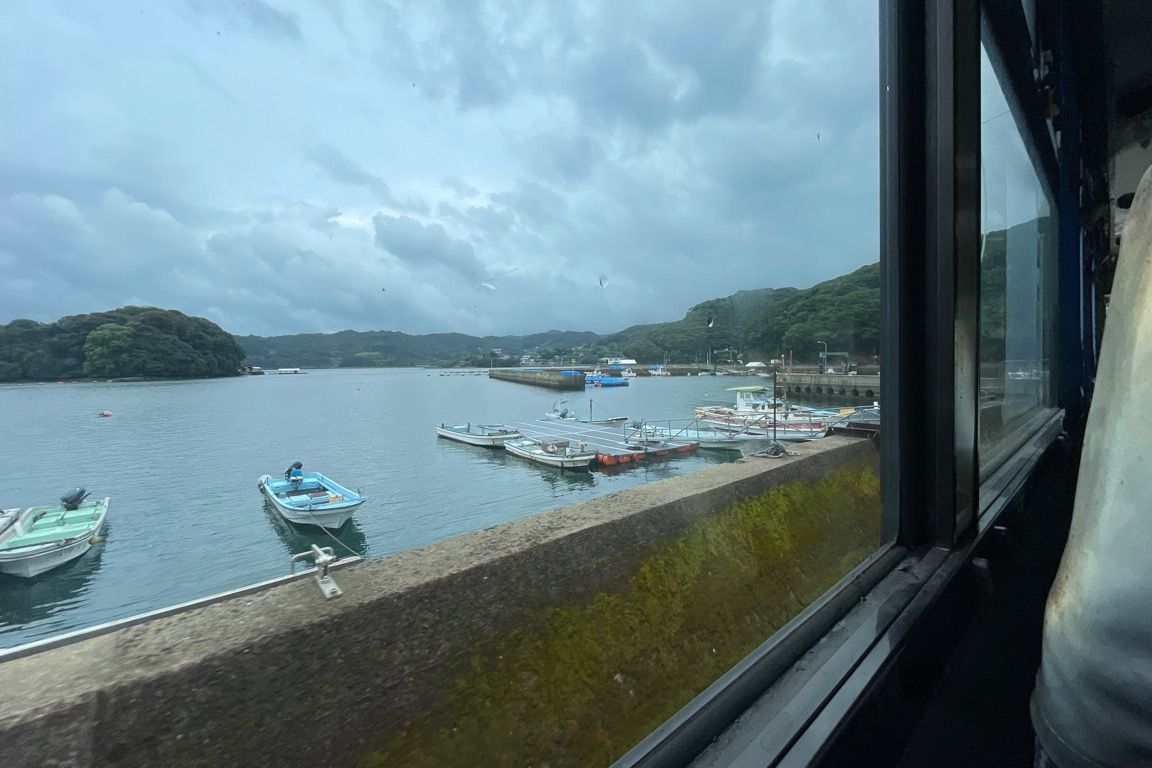

その後は弁天島灯台の横を通り抜けて、まっすぐ横瀬西港へ。五島列島や大島などへの航路は高後崎を通って佐世保湾を出ていくが、この航路は佐世保湾内で完結するため、そちらへは行かない。やがて西彼杵半島が見えてくると、停泊する船の横を通り抜けて、スピードを落とし、横瀬西港へ到着した。

佐世保とは対照的に静寂に包まれた横瀬西港でバスへ乗り換える

入り江ののどかな場所にある横瀬西港。船員にお礼を告げて下船すると、さっきまでの都会の喧騒を忘れさせるような、静かでのんびりした空気に包まれる。まるで、さっきまで佐世保にいたのは幻だったかのように思えてしまった。港には、先ほどまで乗っていた船のエンジン音がこだまする。岸壁では数人が釣りを楽しんでいたが、それ以外は車の姿も人の姿もほとんどなく、まるで時が止まっているかのようだった。

ここには小さなターミナルがあり、すでに何人かが次の船を待っていた。次の出航は9時30分。時間が近づくと、ターミナル周辺には車が次々にやってきて、少しだけにぎやかになる。送迎で訪れる人もいれば、ここに車を停めて船で佐世保へ向かう人も多いようだった。

遠くには佐世保市街が望める。正面に見えるのは自衛隊の崎辺分屯地付近で、その背後には十郎原に建つマンション群も確認できた。佐世保市中心部までは約10kmだが、崎辺まではわずか5kmほど。すぐ目の前に感じる距離だ。この日は港に係留中の船があり、やや視界は遮られていたが、その横には佐世保駅周辺の景色もかすかに見えた。両岸をわずか15分で結ぶこの航路は、やはり非常に便利な交通手段だと実感する。

ちなみに、西彼杵側と佐世保側の九州本島は横瀬のやや西で最も接近し、その距離は約1kmほどしかない。しかし、もし陸路だけで西彼杵半島の北側から佐世保へ行こうとすれば、時津・諫早・大村・川棚を経由しなければならず、とんでもない遠回りになる。こうした事情を紹介するだけでも、動画配信などで取り上げたら面白い題材になりそうだ。

さいかい交通の樫の浦-大串線で西海橋西口へ

さて、横瀬西港からは路線バスで西海橋へ向かう。横瀬西港の待合室の隣には、さいかい交通の横瀬桟橋バス停があり、ここには大串-樫の浦間を結ぶ西彼杵半島北側の路線バスが立ち寄る。バスの本数は平日1日4本、土休日はわずか2本しかない。そのため、渡船やこの先で乗り継ぐバスとの接続を考えるのに少し苦労したが、朝はちょうどよく20分ほどの待ち時間でスムーズに乗り継げた。乗車したさいかい交通は、西海市に本社を置く長崎バスグループの会社で、西彼杵半島周辺の路線バスや、半島から長崎市街へ向かうバスを運行している。

乗車記録 No.13

さいかい交通 樫の浦-大串線 大串行

横瀬桟橋→西海橋西口

少し年季の入った車両に乗り込む。車内の様子を見て気づいたが、2022年にこの地域を訪れたときに乗車したバスと同じ車両だった。

横瀬桟橋から西海橋西口までの所要時間はおよそ25分。桟橋を出たバスは国道202号へ戻り、しばらくこの国道を走る。やがて丹納バス停で一人の乗客を乗せ、すぐ先の交差点を左折。国道を離れて、遠くに佐世保市街を望みながら畑の中を進み、やがて海沿いへ出た。

バスはこの先、海沿いをしばらく走り、畑下の漁港前を通過していく。この沿岸部には小郡・畑下・川内の3つの港があり、先ほど乗船した瀬川汽船の一部便も寄港する。入り江には小さな集落が点在しており、バスは海岸線の狭い道を進んでいく。車窓には対岸の針尾島にある針尾送信所の塔が見えていた。

海岸沿いを走り抜けた後、バスは再び国道に復帰。すぐ先のバス停でさらに一人が乗車し、車内の乗客は3人になった。川内港と集落を通過すると、国道は西海橋へ向けて坂を上り始める。車窓からは、今通ってきた畑下港が遠くに見える。小迎バス停で他の2人が下車すると、その先にある交差点で東海岸を走る国道206号と合流。この周辺にはスーパーなどもあり、買い物目的の利用客も一定数いるらしい。大串方面から西海橋方面への便があるのも、その需要に対応しているのだと思う。スーパー前を過ぎ、西彼杵道路の高架をくぐると、バスはまもなく西海橋西口に到着。ここで下車した。なお、このバスは西海橋を渡り東口バス停まで行ったあと、小迎の交差点まで戻り、国道206号を経由して大串へ向かう。

西海橋西口には、さいかい交通と西肥バスのバス停が並んでいる。さいかい交通は針尾島側の西海橋東口まで、西肥バスは西彼杵半島側の西海橋西口までそれぞれ乗り入れており、西海橋区間だけは両社のバスが通過する。東口・西口どちらでも乗り換え可能だが、西海橋を観光するなら西海橋西口が最寄りとなる。この後のバスまで約45分の待ち時間があったので、西海橋の見学に向かった。

2本の橋が針尾瀬戸を跨ぐ西海橋

西海橋西口バス停から交差点を一つ挟んで約100m先に西海橋がある。周辺は「西海橋公園」として整備されており、道路脇からは西海橋公園ウォークデッキが新西海橋方面へと続いている。ここから、針尾瀬戸に架かる2つの西海橋を眺めることができた。

上の写真は国道202号線の西海橋。1955年に開通し、現在は国の重要文化財に指定されている。この橋の開通により、針尾島と西彼杵半島、ひいては佐世保と西彼杵半島が陸路で結ばれた。赤く塗られたアーチ橋の欄干が印象的で、とても美しい。橋の下を流れるのは、大村湾と東シナ海を結ぶ針尾瀬戸。海なのに「流れる」と表現したのは、ここでは実際に潮流が激しいから。日本三大潮流といえば鳴門海峡・来島海峡・関門海峡を指すのが一般的だが、針尾瀬戸もその一つに数えられることがあるほど流れが速い。

西海橋の隣には、2006年に開通した新西海橋が見える。こちらは国道202号線・206号線のバイパス「西彼杵道路」の有料区間「西海パールライン」に属する橋である。西彼杵道路は時津から佐世保へ、西彼杵半島東海岸を経由して建設が進められており、現在は時津町内の一部区間と大串IC-江上IC間が開通済み。このうち西海パールラインは西海橋を含む小迎IC-江上IC間で、有料道路として長崎県道路公社が管理している。針尾島側には小さな入り江があり、新西海橋は針尾瀬戸とこの入り江の2つをまたぐ。そのため橋はアーチ橋部分とラーメン橋部分からなり、全長は620mとなっている。

ウォークデッキを新西海橋方面へ歩くと、そのまま橋の歩道部分へつながる。西海橋も歩行者が通れないわけではないが、歩道がなく欄干も低いためやや危険。一方、新西海橋の歩道は車道の下部に設けられ、柵で覆われているため安全に渡ることができる。中央部には広場があり、西海橋や周辺の観光情報を紹介するパネルや、橋の下にできる渦潮を眺められるガラス窓もあった。公園の一部となっているためウォーキングコースとしても利用されており、この日も運動を楽しむ人の姿があった。

橋の中央部から下をのぞくと、思わず身震いするほど高い。西海橋の高さは海面から約43mあり、新西海橋も同程度の高さがある。穏やかな海であれば怖さは感じにくいかもしれないが、ここでは速い潮流に吸い込まれそうな迫力があり、余計に怖さが増す。こんな場所にどうやって橋を架けたのかと、不思議に思わずにはいられない。橋の構造や技術的な知識はないが、景観と調和したデザインの美しさにはいつも感心させられる。

針尾島の方を見ると、針尾送信所の塔が見える。針尾送信所は1922年に旧日本海軍によって建設された無線送信施設で、3本のコンクリート製の塔がそびえ立つ。ここから軍事情報を各地へ発信していた。戦後は海上保安庁や自衛隊が無線施設として使用していたが、1997年に運用を終了。こちらも西海橋と同じく重要文化財に指定され、この地域のシンボルとなっている。

最後に、新西海橋の歩道から階段を200段近く登り「西海の丘展望台」へ向かった。ここからは西海橋と新西海橋の2本を同時に眺めることができる。奥に広がるのは大村湾。おそらく右奥には大村線の小串郷駅周辺が見えているはずである。さらに新西海橋のアーチの奥には、佐世保屈指の観光地・ハウステンボスも望める。ここからの景色を眺めると、佐世保周辺の地形がいかに複雑であるかを実感できた。

西海橋西口から針尾島を縦断するバスで佐世保へ戻る

西海橋西口からは、西肥バスの佐世保市総合医療センター行きに乗車し、佐世保駅へ戻った。西海橋西口には、佐世保市街地へ向かう路線と、早岐(重尾)を終点とする路線の2系統が乗り入れている。かつては、西海橋コラソンホテル(現・大江戸温泉物語Premium西海橋)を終点とする便もあったが、現在は西海橋西口発着に一本化されている。車両運用の関係で、午前の下り便と午後の上り便は、佐世保市街ではなく営業所のある重尾が終点となる。佐世保市街では基本的に佐世保市総合医療センター発着だが、一部の便は佐世保商業高校発着となっている。なお、かつて針尾島内では口木を経由する口木線や口木循環線が運行されていたが、これらはすでに廃止されており、国道を走る路線以外はなくなっている。

乗車記録 No.14

西肥バス 佐世保-西海橋線 佐世保市総合医療センター入口行

西海橋西口→佐世保駅前

西海橋西口では、自分のほかに2人が乗車した。発車すると、バスはすぐに西海橋を渡って針尾島へ入る。西海橋東口からの乗車はなかったが、次の古里バス停から数人が乗車し、その先の停留所でも乗客がちらほらと現れた。やがて車窓には江上浦とハウステンボスが見えてくる。針尾島は台地状になっており、高い場所からハウステンボスを見下ろす形になる。その後も針尾島を北上しながら沿線の乗客を拾っていった。

江上地区に入ると、新西海橋から続く西海パールラインと合流。田園風景の中を進むと、車窓の反対側には早岐瀬戸が見えてきた。対岸には早岐の街が広がっている。バスは早岐瀬戸沿いをしばらく進み、途中で「クレールの丘」という住宅街へ。国道を直進すれば観潮橋だが、この路線は住宅街を経由するためやや遠回りになる。住宅街を抜けると再び早岐瀬戸沿いに戻り、対岸に早岐田子の浦バス停を見ながら進む。やがて国道に復帰し、観潮橋を渡って早岐田子の浦バス停に到着した。

早岐田子の浦以降は、1日目に伊万里駅から乗車したバスと同じ経路で、大塔駅前、猫山入口、日宇駅前を経由して佐世保市街地中心部へ向かう。早岐以降は乗降も多くなり、佐世保駅前に着く前にはほぼ全ての座席が埋まっていた。ちなみに、西海橋西口から佐世保市街へ向かうバスには、早岐田子の浦を経由せず、クレールの丘を通過後に左折してエコスパ佐世保や大塔インター口を経由する系統もある。

西海橋西口から約50分でバスは佐世保駅前に到着。約3時間ぶりに佐世保駅へ戻った。これで、西海橋でさいかい交通と西肥バスを乗り継ぐという一つの課題を達成し、事実上、長崎から佐世保までバスをつないだことになる。孤立していた長崎周辺の乗車済み路線と、佐世保以遠の乗車済み路線がつながり、結果として遠く宮崎県の都農や鹿児島の佐多などから、長崎半島の先端・樺島までバスを乗り継いだことになった。

さて、佐世保駅到着後は、もう一度北松浦半島方面へ。松浦や平戸を経由して佐世保を一周する形で3路線を巡り、今回の旅を締めくくった。

次話