【旅行記】愛知静岡鉄道ぶらり旅~天竜浜名湖鉄道に揺られて~

豊橋で豊橋鉄道渥美線に乗車し、次の未乗路線である天竜浜名湖鉄道に乗車しに行く。ただこのあたりの東海道本線も久しぶりの乗車なので、豊橋から一旦浜松へと向かい、浜松から再度折り返して新所原駅へと向かう。

313系に乗車して静岡最大の都市浜松へ

乗車したのは313系0番台4両編成の普通浜松行き。0番台は313系グループで最初に投入されたグループで現在は東海道本線の普通列車での運用が多い。転換クロスシートなので、快適に移動できた。豊橋発車の直前に隣のホームには浜松始発の特別快速大垣行が入線。豊橋に到着した時点ですでに座席の大半は埋まっているように見えた。浜松から名古屋方面に向かう列車はそれなりにあるが、多くが普通列車で、特別快速や新快速は少数しか走っていない。豊橋を出ると、二川、後ほど乗り換える新所原、鷲津と停車し、新所原の手前から静岡県へ。東海道新幹線と並走し、車窓には浜名湖が見えるようになる。

乗車記録4

東海道本線 普通 浜松行

豊橋→浜松 313系0番台

鷲津の次の新居町から先は浜名湖の河口(正しくは湖と海の境界部)を鉄橋で渡っていく。東海道本線の鉄橋の隣側には立派なアーチ橋がかかっている。昭和7年に架けられた中浜名湖橋で、9連のアーチ橋で浜名湖を横断している。現在は歩行者や自転車用の橋となっていて、国道301号線の橋がこの橋を迂回するようにカーブしながらかけられている。この日は風がとても強く、浜名湖周辺も風規制になるかならないかくらいの突風が吹き荒れていた。その後浜松の郊外へと差し掛かり、浜松貨物ターミナルを横目に進むと終点の浜松に到着。長い間通過ばかりしていた静岡県に久しぶりに足を踏み入れた。

静岡県の西部に位置する浜松市。人口は静岡県の中で最も多く、静岡市と並ぶ政令指定都市となっている。ヤマハやスズキなどの本社が所在する工業都市で、市内やその周辺には多数の企業の工場が立地している。JRも新幹線車両の整備・検査を行う工場をここ浜松に置いている。人口は80万人で、静岡市よりも10万人ほど人口が多い。都市圏域としても広く、都市圏全体では100万人以上が暮らしている。山がちな静岡に比べて、こちらは天竜川の河口部に広がる平野に街が形成されていて、広々しているのが特徴。山間部まで浜松市自体は続いており、飯田線の中部天竜駅や秘境駅としても知られる小和田駅も浜松市である。

一旦駅の外へと出てみる。駅が大きいと駅の写真を取るのにも一苦労する。JRの駅の隣には、後ほど乗車する遠州鉄道の新浜松駅と、遠州百貨店があり、駅ビルを含めて多数の商業施設が林立している。その反対側には、浜松アクトタワーがそびえていている。静岡で一番高い建物で、2位のビルより100m近く高い。

一旦来た道を戻って静岡県西端の新所原へ

浜松からは一旦来た道を戻り豊橋方面へ。もちろん名古屋から使用している乗車券は浜松で一旦途中下車として、ICカードを使用して浜松から新所原へと向かった。普通豊橋行に乗車して、途中の新所原駅で下車。新所原駅は静岡県で最も西にある駅で、駅構内の西側に愛知県との県境がある。湖西市の住宅街が広がる駅だが、駅から少し離れたところには、スズキやデンソーの工場がある。この駅で次なる未乗路線である天竜浜名湖鉄道に乗り換えた。

乗車記録5

東海道本線 普通 豊橋行

浜松→豊橋 313系0番台

改札への階段を上がろうとすると、上り列車の浜松行普通列車がやってきた。日中の豊橋~浜松間は名古屋方面へ直通する列車を除いて4両編成が最大なのかと思ったら、正午にまもなくなろうという時間に8両編成がやってきてびっくりした。

JRの新所原駅は橋上駅舎となっていて、天竜浜名湖鉄道への乗り換えは一度改札を通って外に出る必要がある。天竜浜名湖鉄道ののりばへ行くと、うなぎのいい香りが漂っている。駅舎の中にはうなぎ屋があり、新所原駅の名物になっている。浜名湖はうなぎの一大産地。本当は食べたいところだが、予算オーバーなので、今回はパス。もう少し旅費に余裕をもって訪れたい。窓口で一日乗車券を購入して、ホームへ出ると、まもなく乗車する列車がやってきた。

天竜浜名湖鉄道の揺られて掛川へ

天竜浜名湖鉄道で活躍するのは全国各地の第三セクター鉄道でよく見かける新潟トランシス製のNDCシリーズの車両。同社では、TH2100形とTH9200形の2形式が活躍している。写真はTH2100形で、車内はボックス型のセミクロスシート配置。一方のTH9200形は転換クロスシートになっている。天竜浜名湖鉄道の車両と言えば、オレンジ、緑、青のコーポレートカラーをまとった車両というイメージが強いが、ラッピング車両も多く活躍し、国鉄色や東海色の車両や企業の広告ラッピングの車両など多数のラッピング車両がある。今回乗車した車両はボーカロイドのラッピング車両になっていた。車両によって窓を含めたフルラッピングになっている車両もあるので、車窓を楽しみたいときには注意が必要。各ラッピング車両の運用はホームページで公開されている。

乗車記録6

天竜浜名湖鉄道 普通 掛川行

新所原→掛川 TH2100形

新所原から乗車したのは掛川行の普通列車。途中で2回10分間の停車があり、浜名湖や浜松市街の北側を走るため、所要時間は2時間17分と結構時間がかかる。もちろん新所原から掛川まで、乗り通す人はマニア以外いないだろう。天竜浜名湖鉄道はもともとの国鉄二俣線を引き継いだ路線。新所原を出ると、三ケ日、金指、西鹿島、天竜二俣、遠州森を経由しながら、東海道本線の普通列車が50分ほどで走る新所原-掛川間走っていく。

新所原から乗車した乗客の多くは三ヶ日駅で下車していった。三ヶ日と言えば、東名高速経由で大阪から東京走る東海道昼特急の乗務員交代が行われていた場所。以前このバスに乗車したときも車窓に浜名湖を楽しむことができた。しかし、現在は新東名経由に変更され、乗務員の交代場所も三ヶ日から新城へと変更となった。現在は三ヶ日での乗務員交代は廃止されていて、三ケ日に立ち寄るバスはない。その三ヶ日ICにもほど近い浜名湖佐久米駅はカモメがたくさんいる駅として有名。東名道が浜名湖側に横切っているため、浜名湖の景色は望めないが、カモメがたくさん飛んでいた。

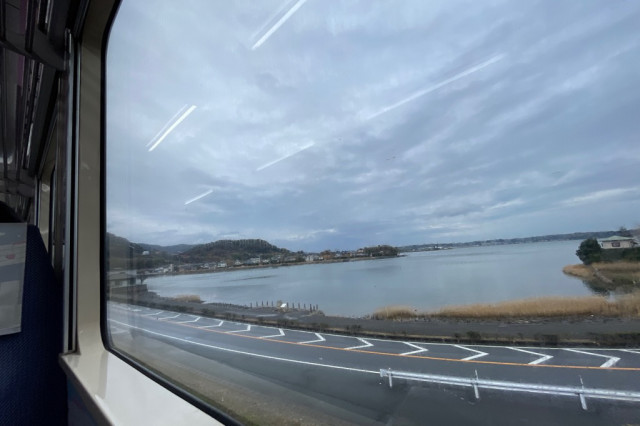

天竜浜名湖鉄道で浜名湖が見えるのは、知波田駅~気賀駅の区間。このうち三ヶ日駅周辺は浜名湖の奥にある猪鼻湖が見える。天気が残念だが、浜名湖の穏やかな景色を車窓に楽しむことができた。東名高速は三ヶ日からやや南下しながら、浜松市街の北側を通っていくが、天竜浜名湖鉄道は逆にやや北上しながら進む。その後、新東名をくぐって遠州鉄道との接続駅である西鹿島駅に到着。遠州鉄道の終点の駅だが、天竜浜名湖鉄道の駅は1線のみのこじんまりとした造り。天竜浜名湖鉄道の拠点駅はもう少し進んだ天竜二俣駅となっている。

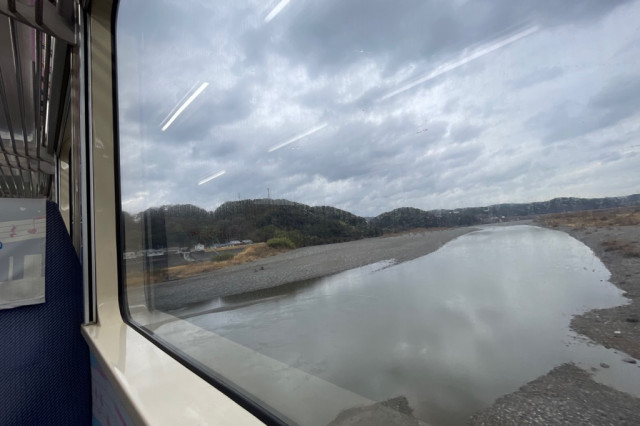

西鹿島駅を出ると、静岡の大河の一つである天竜川を渡る。遠く長野県の諏訪湖から続く大河で、飯田線と並走しながら南下。佐久間ダムがある中部天竜からは飯田線と別れて、浜松側へと流れてくる。浜松市街が広がる平野はこの天竜川が形成したもの。天竜浜名湖鉄道の鉄橋はちょうど山間部から平野部へ流れ出る場所に架けられている。

天竜二俣駅では10分間の小休憩。すでに1時間以上列車に揺られていたので、外に出てみた。ここ天竜二俣駅が天竜浜名湖鉄道の拠点となる駅で、本社はこの駅の構内に設置されている。駅舎の裏手には車両基地が設置されており、転車台を使った扇形の車庫が古くて立派。駅舎とホームもとても趣きがある。戦前に建てられたこれらの建築物は、国指定の重要文化財に登録されており、天竜浜名湖鉄道にはこうした歴史的価値の高い鉄道遺産が多く保存されている。

天竜二俣を発車すると、何度か新東名の下をくぐって遠州森へ。掛川や袋井の北側に位置する小さな街を経由して、掛川へと向かう。森町はヤマハの子会社のヤマハモーターエレクトロニクスの工場があり、ここが電動アシスト自転車の部品を製造している。そのため遠州森駅は副駅名に「PAS(電動アシスト自転車のシリーズ名)のふるさと」が設定されている。遠州森を出ると終点の掛川まではもう一息。この日は近くで有名アーティストのライブが開催される影響もあってか、掛川市街で多くの乗客を乗せて、列車は終点掛川へと到着した。2時間20分あまりの乗車だったが、穏やかな浜名湖とのどかな車窓を楽しめる鉄道だった。

在来線口と新幹線口で印象が全く異なる掛川駅

天竜浜名湖鉄道の掛川駅を出て、駅の正面へと出てきた。掛川駅は新幹線も停車する大きな駅だが、在来線側の駅はほんとに新幹線が止まるのかと言った感じの駅舎。掛川城などの市の中心部は在来線の駅舎側に広がっているので、どちらかと言えばこっちが正面口ということになると思う。全国唯一新幹線停車駅で木造の駅舎がある駅らしく、駅舎の外観だけ見るとローカル線の駅と間違えそう。しかし、ここは立派な新幹線停車駅である。

駅舎の中も簡素な造り。在来線の発車票の上に新幹線の発車票が設置されているのが、かろうじてここが新幹線停車駅であることを教えいくれる。指定席券売機も1台のみが設置されていた。おそらく新幹線利用者は最初から新幹線口側を使う人が多いのだろう。

駅舎の東側にある地下道を通ると、すぐに新幹線側に出ることができる。こちらは立派な新幹線の駅舎が建っているが、他の駅よりはちょっと背が低い。駅舎の中は窓口があったり、観光案内所や飲食店があったりとこちらは正真正銘の新幹線の駅といった感じ。在来線側と新幹線側でここまで印象が違う駅も珍しいように思う。山陽新幹線で言えば厚狭駅と似ていると思った。どちらも新幹線の駅は請願駅として作られ、こだましか停車ない駅である。

新幹線側改札内に入って、先ほどの木造駅舎側の1番線へ。在来線の駅は2面3線で、1番線は主に当駅折り返しの列車が使う。新幹線の駅はほかの新幹線駅と同じく通過線をもつ構造だが、上りの待避線だけがやたら手前で分岐していて、運転間隔が詰まっていると、こだまが当駅に停車する前にのぞみが通過していくという光景も見れることで有名。あとで在来線の列車の車内から確かめてみたが、確かに随分と手前から分岐していた。この日は隣の愛野駅近くでライブが行われていたので、静岡方面からの列車も多少混雑していた。1本見送って、当駅始発の浜松行に乗車して浜松へ向かうことにした。

211系の掛川始発列車で浜松へ

浜松方面からやってきた当駅止まりの列車が当駅始発の浜松行になる。やってきたのは211系3両編成。静岡地区のJRの車両に久しぶりに乗車する。静岡地区で多数が活躍する211系。313系と連結して運用されるのを目にする場面も多いが、区間列車を中心に単独で運用される列車も多数ある。315系が登場し、今後静岡地区への導入も予定されるなか、211系に乗る機会もそう多くはないと思うので、浜松までの40分ほどの211系の旅を楽しんだ。

乗車記録7

東海道本線 普通 浜松行

掛川→浜松 211系

掛川から浜松間には袋井があり、この列車は浜松の平野の中で完結する普通列車となっている。掛川から東側は山を越えて静岡市との結び付きが強いエリアへと入るため、掛川で折り返す列車も1時間に1本程度設定されていて、列車によっては大垣車が使われる。東海道本線沿線には、ポーラ、大塚製薬、ユニ・チャーム、ヤマハ、NTN、丸大食品など有名企業の工場が多数立ち並んでいる。静岡県が製造業が盛んな県であることがよくわかる。天竜浜名湖鉄道渡った天竜川は川幅を広げて太平洋に注ぎ、東海道本線も1km以上の長いアーチ橋を渡って対岸へと進む。天竜川を渡った先が豊橋市。午前中から新所原、二俣、掛川を経由して、ぐるっと時計回りで浜松駅へと帰ってきた。

この後は遠州鉄道に乗車して、その後1日目の宿泊地である静岡へと向かった。