【旅行記】函館本線と道南鉄道路線乗りつぶし旅~函館本線山線と路線バスで函館へ~

2日目は朝6時の俱知安駅からスタート。小樽方面には5時台に始発列車がすでに出発していて、ホテルの客室から発車していく様子が見えた。一方の長万部方面へはこれから乗る列車が始発列車だが、蘭越始発の列車の送り込みのためにすでにキハ201系1編成が回送列車として発車している。この日は俱知安から長万部まで普通列車で向かったあと、路線バスを使って函館へ。函館から木古内まで、道南いさりび鉄道を往復する予定。天気は下り坂ということで、前日は見えていたニセコアンヌプリと羊蹄山は雲に隠れていた。

倶知安で見かけた希少なバケモノ気動車の山線運用列車

ホームに向かうと、2番線にはキハ201系が停車中。鉄道ファンからバケモノ気動車とも言われる高性能気動車で、同じ顔をした電車の731系と併結して走る協調運転を行う車両として知られている。そしてこの列車がまさに小樽駅から札幌駅間で協調運転を行う列車。俱知安始発の苫小牧行き普通列車で、小樽~札幌間で731系を併結した6両編成で運転。札幌で写真のキハ201系が切り離されて、731系の単独で苫小牧まで行く運用になっている。俱知安から苫小牧まで向かうロングラン普通列車だが、この車両は苫小牧まではいかない。

倶知安駅に停車するキハ201系は朝夕限定でしか見ることができない。夜間には2編成が停泊し、1本はこの列車で札幌へ。もう1本はホテルの客室から見た回送列車で蘭越駅まで回送された後、蘭越始発札幌行の快速ニセコライナーとして運転される。反対に上り列車は札幌発俱知安行の快速ニセコライナーが1本。それに加えて夜間の小樽発俱知安行の普通列車として運転され、非電化区間の運行本数は2往復しかない。そもそもキハ201系は4編成しかない希少形式。電車と引けを取らない性能を生かして、日中は小樽~江別間の普通列車として運用されており、非電化区間を走るのは早朝夜間のみとなっている。以前は非電化路線だった札沼線での運用もあったが、電化された現在では消滅している。

午前中唯一の長万部行で山線の旅を再開

キハ201系を撮影しているとまもなく次に乗車する普通列車がやってきた。俱知安始発長万部行の普通列車で、営業列車としてはこの列車が俱知安駅から長万部方面の始発列車である。函館本線の倶知安~長万部間は函館本線の中でも本数が少ない区間。この列車の次に長万部まで向かう列車は午前中にはない。俱知安~長万部間の列車は1日5往復。それに倶知安~蘭越間の区間列車が走り、全体でも8往復程度しかない。その貴重な午前中の1本は倶知安周辺で宿泊するしか乗る手立てがない。

乗車記録 No.4

函館本線 普通 長万部行

俱知安→長万部 H100形1両

スキーシーズンと青春18きっぷシーズンが重なるこの時期。途中に一大リゾート地であるニセコがあるこの普通列車はローカル線とは思えないくらい混雑することもあるらしいが、この列車はボックスシートが多少埋まった程度で俱知安を発車。H100形はボックスシート部分とロングシート部分が車内で半分半分となっているセミクロスシート車で、キハ40系列などに比べて、ボックスシートのピッチも広くなっているので、非常に快適だった。

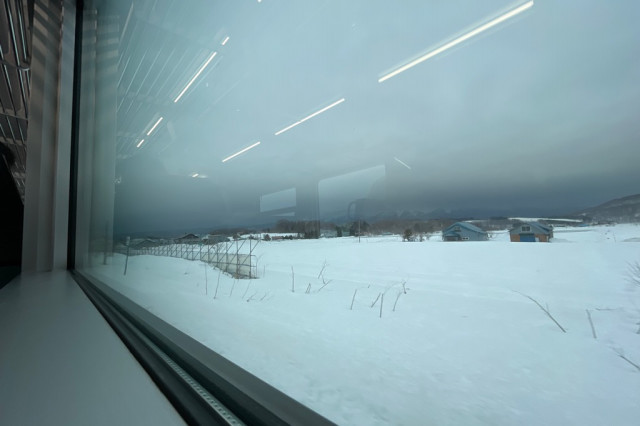

列車は前日に引き続いて、雪山を見ながら走っていく。ニセコエリアのリゾートホテルも多く所在する沿線。別荘やコテージらしき建物が車窓に見える。次の比羅夫駅は駅の周辺こそ何もないが、こうした駅の西側にリゾートホテルが多くあるので、ここから乗車する人も何人かいた。比羅夫の次はニセコ。しばらくの間函館本線は尻別川とともに進んでいく。ニセコでは蘭越始発札幌行の快速ニセコライナーとすれ違う。先述のとおりキハ201系での運行で、小樽までは普通列車として小樽方面の通学流動を支えているが、ニセコの時点ではまだ1両に数人程度の乗客。本領発揮となるのは、余市を出たあとだろう。

ニセコを出たあとも蘭越までは尻別川とつかず離れずで走っていく。どこまでもまっすぐ続く札幌以北の函館本線とは異なり、このあたりの函館本線は川に沿ってクネクネと曲がりながら走っていく。ニセコの次は昆布。地名はアイヌ語の当て字なので、海からはかなり離れた場所にあり、昆布漁がさかんな地域ではない。

蘭越駅では長万部始発小樽行の普通列車とすれ違う。長万部始発で3両編成の列車があるのかと驚いたが、待合室では多くの乗客が待っていて、3両なのも頷けた。廃線予定とは言え、通学輸送はかなりの流動があるらしい。この3両編成の列車のうち1両は俱知安駅で切り離される。一方の長万部方面は蘭越で降りる乗客が数名いて、逆に閑散としてしまった。地図を見て確認してみても、蘭越には高校があるが、ここから先長万部までの沿線に高校はない。長万部に高校はあるものの、支庁が違うので、おそらく学区が違うはず。蘭越から先は朝1便しかない理由がよくわかる。

蘭越を出た列車は黒松内へと向かっていく。北海道旅行に行っても鉄道ファンでなければなかなか通らないような場所を走っていく。蘭越~長万部間でおよそ1時間ほどかかり、途中駅での乗客の乗り降りもほとんどなかった。黒松内を出ると南下して長万部へ。余市で日本海側の海を離れた函館本線は長いこと山間を走り、長万部でようやく太平洋側へと出ていく。俱知安を出て1時間30分あまり、長万部駅へと到着。これで過去旅の乗車と合わせて、函館本線の本線部分は完乗となった。

海鳴り響く長万部駅で路線バスに乗り換え

乗車した列車はそのまま留置線へと引き上げていった。数分後に函館行の特急北斗2号が接続するので、俱知安やニセコから乗車した観光客の多くはこの列車に乗り換えて行った。自分はというと、新千歳から使ってきた乗車券はここ長万部までで終了。ここからは鉄道を使わずに路線バスで函館へと向かう。

長万部駅で並ぶH100形とキハ40形。ここ長万部駅には函館本線の倶知安側と室蘭本線の東室蘭側からそれぞれH100形がやって来る。函館本線の車両は苗穂運転所の所属、一方の室蘭本線の車両は苫小牧所属と所属先が異なっている。一方、ここから函館方面の普通列車は函館運転所所属のキハ40形での運行。キハ40とH100形はここが運用の一端となっている。

駅の外に出てきた。雨こそ降っていないが、とにかく風が強い。駅から数百メートルのところに太平洋の海岸線があるが、海の轟音が駅まで響いていて怖かった。函館本線と室蘭本線の接続点である長万部。小さな街だが、この駅も10年ほどで新幹線の駅へと生まれ変わる。駅の表側と裏側にそれぞれ小さな市街地が形成されているが、駅の裏手の山の上には東京理科大学の長万部キャンパスがあり、東京理科大学がある町が一つのキャッチフレーズになっている。経営学部国際デザイン経営学科の学生が1年間だけこのキャンパスで過ごすらしいが、なぜ長万部にキャンパスをつくったのだろうか。東京都心にあるキャンパスと真逆の自然豊かな大学ライフも悪くないかもしれない。

長万部に来たなら買っておきたいものと言えばやはりかにめし。駅から徒歩数分のところにあるかにめし本舗かなやのかにめしは全国的に有名で、北海道の駅弁と言えば長万部のかにめしか森のいかめしかと言われるくらい有名である。早朝からの移動だと、営業時間前だったりすることもしばしばだが、こちらは朝8時から営業しているので、朝早くても大丈夫。このあと函館に着いてから食べることにした。

長万部からは函館本線に揺られてもよかったのだが、そちらは以前にも乗車したことがあり、森から先は翌日に乗車予定だったのであえて路線バスを選択。長万部駅には函館バスとニセコバスの2社が乗り入れており、函館バスは函館行とせたな町行の2系統が発着している。一方のニセコバスは寿都ターミナル行のバスが1日1往復のみ運転されている。両者でバス停が異なり、ニセコバスはバス停が駅前の道路上にあるので注意が必要である。で、乗る直前にあることに気が付いた。

普通列車とデッドヒートを繰り広げながら函館バス310系統で函館へ

先ほど長万部に到着した直後に撮影したキハ40形の普通函館行。こちらは長万部駅を8時32分に発車して、終点の函館駅には11時36分に到着する。長万部から函館方面のこの日2本目の普通列車で、途中の森で8分、赤井川で9分、新函館北斗でも9分停車して函館駅へと向かう。特急の倍以上の所要時間で長万部と函館の間を走り切る。

一方、こちらは長万部ターミナル始発函館バスターミナル行の函館バス310系統。こちらは長万部駅を8時35分に発車し、ほとんどの区間で函館本線と並走し、函館駅には長万部始発の普通列車と同じ11時36分に到着する。普通列車は停車時間込みで3時間4分、対して路線バスは3時間1分。なんと路線バスの方が普通列車よりも所要時間が短い。どちらも本数は僅少でだが、ほぼ同じ時間に同じ場所を走っていく。まさにデッドヒートとも呼べる状況で普通列車と路線バスが100km以上先の函館まで走っていく。

なお今回は長万部~森間はICカードで乗車し、森から函館間は函館周辺の鉄道やバスが乗り放題となる「はこだて旅するフリーパス」を使用した。函館周辺の駅のみで発売されているが、長万部駅でも発売しているので、購入して乗れば少しだけお得に乗車できる。

乗車記録 No.5

函館バス[310]函館バスセンター行

長万部駅前→函館駅前

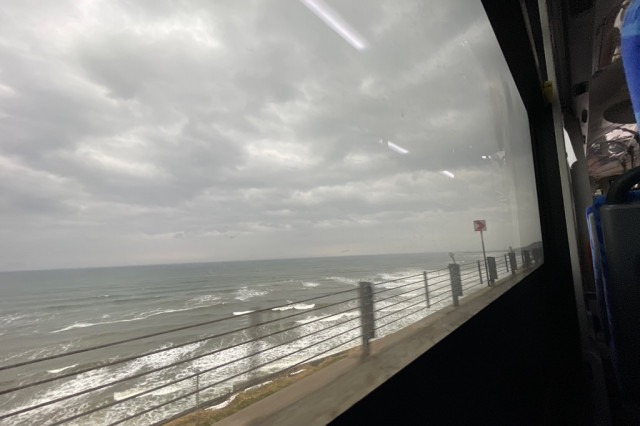

バスは長万部の町内を走ってから長万部駅にやって来るので、すでに長万部駅の時点で10人ほどが乗車していた。長万部駅でも自分を含めて2名が乗車、その先でもちらほらと乗車があり、それなりに混雑して長万部駅を出る。街と街の間はほとんど人家がない北海道。海岸も堤防がなく、国道の脇の海岸には強風に煽られた高波が押し寄せる。人家は山手側にあるため、ひたすらまっすぐ続く国道を直進だけでなく、途中にある集落にも立ち寄っていく。その間に普通列車は先へ進むが、おそらく国道での走りは普通列車も顔負けだと思う。

長万部から乗った自分以外の乗客は、八雲町内で下車。八雲駅前で数人が下車した後、八雲総合病院でまさかの自分以外の全員が下車していった。やはり病院に通院するための手段として利用する人が多いようだ。八雲から先は海岸線も表情を変えて、国道は切り立った崖の上を走っていく区間が多い。函館本線はというと崖下の海岸線に沿って線路が敷かれていて、線路の上を通っているときはそうでもないが、国道から見るとものすごい場所を走っているのがよくわかる。長万部から森までで噴火湾の1/3くらいの海岸線を駆け抜けていくわけで、この区間だけでも東京から平塚くらいまでの距離はある。森まで走って1時間30分。ここでようやく半分。さすがに運行時間が長いので、森駅前でしばし停車する。さて、デッドヒートを繰り広げている普通列車はというと、バスが到着する5分ほど前に森駅を出発済みで、駒ヶ岳駅へと向かっている。この時点では3分前に発車した普通列車には追い付いていないが、それでも数分差というのが、いかに路線バスの表定速度が速いかを表している。

森駅で小休憩した後、再び走り出したバスは、森町の市街地を経由して、国道5号線へと戻り、函館本線とも並走しながら函館へと向かっていく。駒ヶ岳駅の先の赤井川は現在の道央道の終点となる大沼公園ICがあり、道央道はここから旭川のさらに北側にある士別剣淵ICまで続いている。函館本線が鉄道版の北海道の背骨なら、道央道は高速道路版の背骨。函館市街を目前にして途切れる道央道だが、現在は大沼公園から函館新道と繋がる七飯までの区間で延伸工事が行われていて、数年後には開通予定となっている。赤井川からは道央道からの車も増えて峠越えだが交通量も多い。国道5号線からは小沼の様子が見えるが、凍結していて真っ白だった。七飯へと下ると、そこから先は函館市街地へ向かう乗客が各バス停から乗車して車内は再び混雑し始めた。七飯あたりでは新函館北斗駅で長時間停車している普通列車を追い越して、バスの方が先行する。函館市街に入り、函館駅の手前に差し掛かると、車窓の右手の函館本線の線路上にはキハ40形が走っている。間違いなく3時間前に長万部駅で見た普通列車である。3時間のバス路線だったが、定刻通り函館駅に到着。3分前に長万部を出た普通列車に追いつく形で終点の函館に到着した。

3時間の間バスに揺られて疲れたので、少し休憩。久しぶりの函館駅。前回訪問したときはほとんど日が暮れていたので、明るい時間の函館駅はこれが初めてだった。駅から徒歩数分の場所にある青函連絡船記念館摩周丸を見学。11月には青森側のメモリアルシップ八甲田丸を見学したばかりだったので、なんだか不思議な気分。津軽海峡の荒波をかき分けて本州と北海道を結んだ青函連絡船だが、この日は風がとても強く、摩周丸の船内も若干揺れていた。

青函連絡船を見学したあとは、青函トンネル開業後に本州との間に多くの特急・寝台特急が駆け抜けた路線の一つである旧江差線へ。北海道新幹線の並行在来線となった現在は道南いさりび鉄道として三セク化された路線で木古内へと向かう。