【旅行記】兵庫・神戸エリアの未乗路線を巡る旅~神戸電鉄三田・公園都市線編~

神戸電鉄の普通列車で神戸を離れて三田へ

地下鉄海岸線、和田岬線、ポートライナー、六甲ライナーと神戸湾岸エリアの鉄道路線に乗車し、魚崎駅から阪神電車に乗り込んで到着した新開地駅。午後の旅程はここから神戸エリアを一旦離れて、六甲山地の周りをぐるっと一周していく。新開地駅から乗車するのは神戸電鉄の三田行の普通列車。新開地から神戸高速線、有馬線、三田線と走り、JR福知山線と接続する三田駅までを結んでいる。

新開地駅は阪急、阪神、山陽、神鉄の各社の列車がやって来るターミナル駅。車両の顔ぶれも多彩で、山陽は阪神への相互直通運転列車としてこの駅に乗り入れ、他の3社は神戸高速鉄道が保有する線路で列車を運行する第二種鉄道事業者として運転を行っている。阪急、阪神、神鉄の各社とともに、この駅に乗り入れる路線は神戸高速線という名前になっていて、阪神神戸高速線は西元町~西代間、阪急神戸高速線は神戸三ノ宮~新開地間、神戸電鉄神戸高速線は新開地~湊川間となっている。新開地駅は神戸高速鉄道の駅なので、改札は各路線で1つ。阪急から阪神・山陽に乗り換えても、山陽・阪神から神鉄に乗り換えても改札を通過する必要がない。

約1年ぶりに乗車する神戸電鉄線。神戸電鉄は昨年5月の中国地方の完乗を行った旅の途中で、既に粟生線、有馬線湊川~鈴蘭台間、神戸高速線に乗車しており、今回は乗り残している区間に乗車して神戸電鉄を乗りつぶす。とりあえず1日目は、有馬線から三田線へと走る列車に乗車して三田へと向かったあと、公園都市線に乗車、一区間だけ残った有馬線の有馬口~有馬温泉間は2日目に乗車する。新開地駅から乗車したのは5000系で運転される普通三田行き。日中の神戸電鉄は普通と準急が走っているが、丸山、鵯越の2つの駅を通過するかしないかの差なので、あまり違いはない。粟生線に乗車したときに準急に乗ったので、今回は普通列車を選んでみた。

乗車記録13

神戸電鉄 神戸高速・有馬・三田線

普通 三田行 新開地→三田 5000系

新開地駅を出た列車は湊川駅を発車後に地上へと出て、その後は神戸の山を登っていく。この山登り区間は通勤路線とは思えないような景色を走るので、神戸電鉄に乗車するときのお楽しみポイントの一つ。山登りを終えると、山の中の景色から一気に住宅街へと景色が変わり、粟生線が分岐する鈴蘭台駅に到着。神戸電鉄の拠点駅でもあり、多くの車両が留置されているのが見えた。粟生線はこの駅を出た直後、ものすごい急勾配を登っていく。粟生線に乗ったときより、車窓に見る方がその勾配のすごさが分かるような気がした。

鈴蘭台では新開地駅を出たとき以上に多くの乗客が乗り込んできた。鈴蘭台より北側の駅からだと三宮に出るには湊川を経由するより谷上で地下鉄へと乗り換えた方が利便性が高い。そのためこのエリアの住民は、一度神戸とは真逆の三田方面行の電車に乗り、谷上で地下鉄へと乗り換える。地下鉄乗換駅の谷上駅では、乗客の多くが入れ替わり、今度は地下鉄から乗り換えて谷上よりも先にある住宅街へと帰る乗客が乗り込んだ。六甲山地の裏側、裏六甲と言われるエリアにもニュータウンが造られている。有馬口駅まで来ると、車内の混雑もかなり落ち着いた。有馬線はこのまま有馬温泉へと向かうが、この列車は有馬口から三田線へと入り、三田方面へと向かう。次の五社駅を出ると一気に視界が開けて三田盆地へ突入。一方、住所は変わらず神戸市のまま。ポートアイランドから三田盆地の中まで広がる神戸市。岡場駅は北区の中心拠点になっている。岡場から新名神、中国道、山陽道が交わる神戸JCTの脇を通って、引き続き神戸市北区内を進み、道場へと進んでいく。

神鉄道場駅を出て、公園都市線が分岐する横山駅へと到着する手前で、列車は初めて神戸市から三田市へ市境を跨いだ。最後に三田市街を眺めながら武庫川を渡ると終点の三田へと到着。新開地から1時間ほどの普通列車の旅だった。

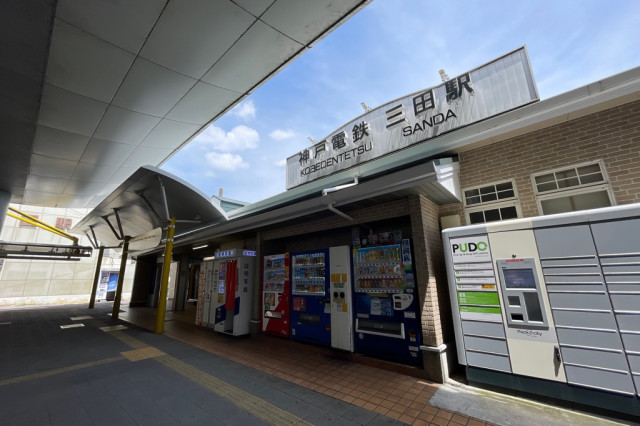

1面2線の神戸電鉄三田駅。列車を撮影していると、すぐに後続の列車がやってきた。公園都市線からやってきた普通列車で、横山~三田間は、三田線の列車のすぐ後ろを追いかけるダイヤになっている。

三田駅の改札外へと出てきた。JRの駅舎は橋上駅舎となっている一方、神戸電鉄の駅は地上駅。駅ロータリーの南側に駅舎がある。駅舎がローターリーの上に設置されている歩道の影にあるので、初見だとちょっとわかりにくいかもしれない。

再び改札内へと走ると、乗ってきた列車が新開地へと帰っていった。その後、すぐに新開地からの列車が入って来た。走る車両が多彩なのも神戸電鉄の特徴の一つ。後続の列車は1000系電車だった。この1000系電車はいくつかのバリエーションがあり、こちらはデ1350形という車両。2018年に神戸電鉄鉄道開業90周年を迎えるのに合わせて、オレンジとグレーの復刻塗装に塗り替えられて活躍している。神戸電鉄の古参車両はおでこの前照灯が特徴的でかっこいい。

三田市西部の大きなニュータウンへ続く公園都市線に乗車

三田からは神戸電鉄の乗りつぶしをもう少しだけ続ける。続いて乗車するのは、三田線の横山駅から分岐して、ウッディタウン中央駅までを結ぶ公園都市線。三田市の西側に開発されたニュータウンのフラワータウンとウッディタウンへの交通手段として運行されており、すべての列車が三田始発となっている。公園都市線は神戸電鉄の路線で唯一、路線の向きが新開地とは逆を向いている。三田市街とニュータウンを結ぶのが目的の路線で、神戸に向かう流れより、三田でJRに乗り換えて大阪へ向かう流れを重視して作られている。

乗車したのは2000系電車。先ほど乗った5000系電車と同じ顔をしているが、こちらの2000系の方が一足早くデビューしている。5000系がVVVFインバーター制御を神戸電鉄の車両で初めて導入したのに対し、こちらは抵抗制御が用いられていて、制御方式が異なっている。5000系は4両編成のみが運転されている一方、2000系は3両編成と4両編成が運用されている。公園都市線は3両編成での運転となっているので、この顔の車両は必ず2000系で運転される。

乗車記録14

神戸電鉄 三田・公園都市線

普通 ウッディタウン中央行

三田→ウッディタウン中央 2000系

三田から終点ウッディタウン間の所要時間は15分ほどで、横山から公園都市線へと入り、しばらくすると両側にバイパスの上下線が走る真ん中を走行する。ニュータウンでは典型的ともいえる造りで、複線の用地が確保されているが、線路は単線となっている。

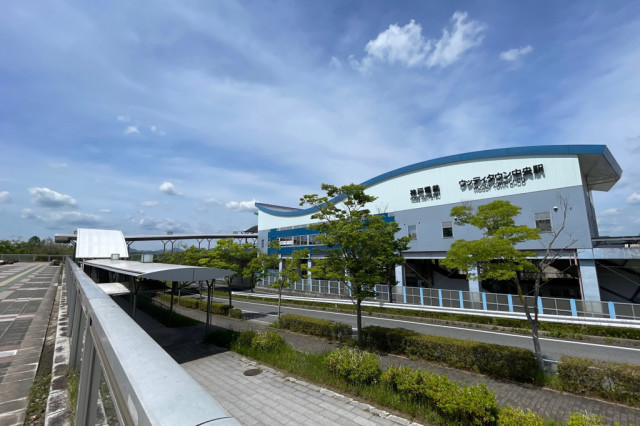

終点のウッディタウン中央駅に到着。公園都市というだけあって、緑が多い印象の街並みが広がる。ウッディタウン全体の人口は約3万人、フラワータウンの人口は約2万人と三田市の半数近くがこの2つのニュータウンに固まっている。しかし駅は閑散としている。当然日曜の昼間というのもあるだろうが、このあたりだとマイカーで移動している人も多いはず。ウッディタウン中央からウッディタウン南間に広がるロードサイド店舗も駐車場が広々としている。また、高速・特急バスも大阪・神戸へと多数運行されており、鉄道はそちらにもシェアが奪われているのが実情である

。

ちょっとだけウッディタウンの街並みを見学したのち、再び三田へと戻る。帰りは一番乗りたかった6500系に乗ることができた。6500系は、神戸電鉄では一番新しい形式で2016年にデビューした。2008年に一足早くデビューした6000系の3両編成バージョン。6000系と6500系に乗りたいと思って神戸まで来たようなものなので、乗ることができてよかった。

乗車記録15

神戸電鉄 三田・公園都市線

普通 三田行

ウッディタウン中央→三田 6500系

帰りの電車は途中の駅から部活の大会か練習試合の帰りの高校生らしき乗客が何人か乗ってきた。会話を聞くと、西宮から神戸あたりの高校生のよう。あまり来るところではないらしく、帰り方に迷っていた。確かに、神戸へ帰るなら、おそらく横山で三田線へと乗り換えて、谷上から地下鉄が帰った方が早いし、西宮なら三田でJRに乗り換えて宝塚で阪急今津線に乗り換えた方が早い。早く帰りたいけど、友達についていきたい、だけどなるべく安く行きたい。そんな思惑もあってか右往左往。確かに悩ましいところではある。

乗車記録16

福知山線 区間快速 大阪行

三田→宝塚 223系

三田駅に到着後は、JRに乗り換えて宝塚駅へと向かった。福知山線の三田界隈の日中は、もともと篠山口-大阪間の丹波路快速2本に新三田発着のJR東西線・京都線方面直通の普通4本が運転されていて、運転本数は1時間あたり6本だった(特急を除く)。しかし、数年前のダイヤ改正で、ダイヤが再編され、丹波路快速を川西池田から各駅停車となる区間快速に変更し、それまで宝塚発着で運転されていた快速列車を新三田発着に変更し、区間快速とした。一方で普通列車を宝塚発着へと改めている。結果として、新三田~宝塚間は、1時間あたり4本の運転となり、2本が減便となっている。三田~宝塚間は武庫川の渓谷をトンネルを使って直線的に短絡する区間。普段は人の乗り降りはそう多くないであろう武田尾駅も、この日はハイキングからの帰り道の年配の乗客がたくさん乗り込んでいた。ちょっと4両だと窮屈な気がする。

阪急では何回来たか覚えてないくらい来たことある宝塚もJRで降り立ったのはこれが初めて。やっぱり阪急が開発した土地なので、大阪方面から来るときはどうしても阪急に乗りたい欲が出てしまうので、三田方面から来ない限りJRの出番がない。

宝塚駅からは、神戸エリアから離れた兵庫県の未乗路線に乗るために阪急電鉄、そして能勢電鉄へと進んでいった。

次話