【旅行記】梅雨の千葉・房総半島を巡る旅~羽田空港発印旛日本医大行を乗り通す編~

羽田空港から北総鉄道の終点へ

宮崎空港からのフライトで到着した羽田空港。ここから関東での1日目の行程がスタートした。向かう先はいつもと変わらず京急線のりば。最初に乗りつぶすのは、北総鉄道北総線。京成本線の京成高砂から印旛日本医大までを結ぶ鉄道路線で、千葉県の一大ニュータウンとして知られる千葉ニュータウンと都心を結ぶ路線である。実は北総鉄道北総線の沿線を通るのはこれが初めてではない。以前、成田空港から京成上野まで同じ線路を走る京成スカイライナーに乗車したとき、同じ線路を走っている。それなのになぜもう一度乗りに行くのかといえば、スカイライナーは北総鉄道と同じ線路を走る京成電鉄成田空港線の列車だから。乗りつぶしのマイルールとして、運行会社が複数ある場合は、それぞれが運行する列車に乗らなければ、その路線の完乗としないと決めている。

北総鉄道は京成高砂〜印旛日本医大間の路線だが、区間は京成高砂〜小室、小室〜印旛日本医大に分けることができる。京成高砂〜小室間は、北総鉄道が列車を運行し、線路を保有する。こうした鉄道事業者を第一種鉄道事業者という。一方、小室〜印旛日本医大間は線路を千葉ニュータウン鉄道が保有し、北総鉄道が列車を運行している。前者を第三種鉄道事業者、後者を第二種鉄道事業者と呼ぶ。また、先述のとおり、北総鉄道と同じ線路では、京成電鉄のスカイライナーも走っている。京成高砂~印旛日本医大間は京成電鉄も第二種鉄道事業者となっており、列車を運行する会社が2社存在する区間となっている。具体的には、スカイライナーとアクセス特急は京成電鉄成田空港線の列車、それ以外の北総線内発着の列車は北総鉄道北総線の列車である。スカイライナーやアクセス特急は北総線に直通しているわけではなく、同じ線路を走る別会社の列車だが、もちろん利用者は、この列車は京成、あの列車は北総と区別して乗れるわけがない。そこで、運賃やきっぷの販売については両社の取り決めで共通化されており、どちらの列車にも乗れるようになっている。

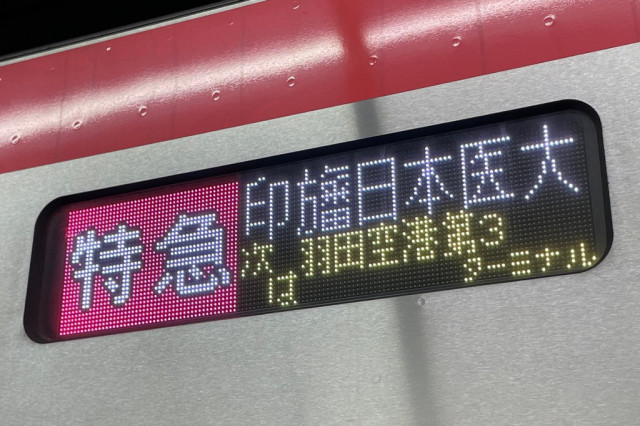

行き先などお構いなく、とりあえず横浜方面の列車ではないことだけを無意識のうちに確認し、先発の列車に乗り込むのが、多くの人のこの駅のセオリーだと思う。エアポート快特が先発だった時は、今日は運がいいなと思ったりすることはないだろうか。しかし、今回は乗る列車が決まっている。北総線に直通する列車に乗る必要があるので、京成線でアクセス特急へと変化するエアポート快特は、この日ばかりはハズレ。今日は印旛日本医大行の特急で終点の印旛日本医大を目指す。この列車は、品川から先で各駅停車となり、京成高砂からは北総線の列車として運転される。おそらく、羽田空港から列車に乗り込む人の多くが、”それどこやねん”と思っている行き先の筆頭株が、これから向かう印旛日本医大である。

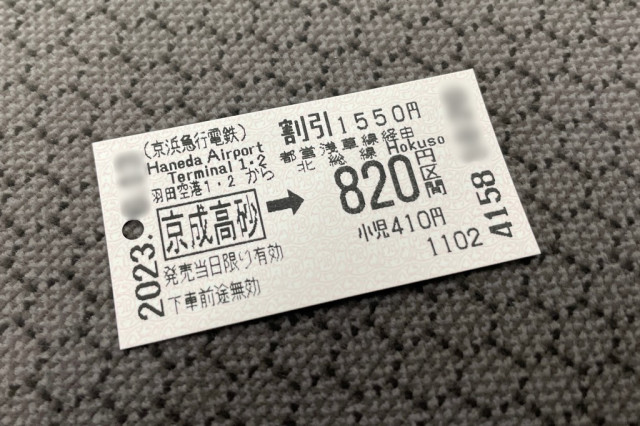

もちろんICカードで乗車できる区間だが、京急、都営、京成、北総と4社を跨ぐ羽田空港~印旛日本医大間のきっぷを発券したらどうなるのか気になっていたので、あえてきっぷを購入してみた。するとなかなかに密なきっぷが発券された。京浜急行電鉄羽田空港からスタートして、都営浅草線・北総線経由で、京成高砂から北総線の820円区間まで有効なきっぷである。京成線経由の表示はないものの、京成高砂という形で表示されていて、しっかり4社の名前が載っている。総額の運賃は1550円と結構高額。北総線部分が運賃の半分以上を占めている。きっぷの上部に割引の文字があるとおり、羽田空港から都営線を経由して、他社線へと乗り継ぐ場合、運賃が50円割引になる空港連絡特殊割引と呼ばれる割引制度が適用されている。

平日日中の羽田空港からの北総線直通列車は20分毎の運行で、全ての列車が京急線内は特急として運転されている。この特急は京急空港線内は各駅停車、蒲田から先で平和島と青物横丁に停車する種別。羽田空港発車の数分前に、成田空港行のアクセス特急または青砥行の快特が先発するので、重きは羽田空港以外の空港線内各駅からの都心方面利用におかれている。羽田空港でこの列車が先発となる時間はわずかである。

乗車記録 No.2

特急(品川から普通)印旛日本医大行

羽田空港→印旛日本医大 都営5500系

乗車したのは都営5500形。エアポート快特や快特が数分で慌ただしく折り返していくのに対して、この時間の特急は15分ほど停車して折り返す。京急空港線内では各駅に停車し、京急蒲田までの間に多くの乗客を乗せた列車は、蒲田から品川間のわずかな区間のみ特急としての快足を飛ばす。途中停車駅となる平和島と青物横丁は、京急のダイヤ改正で日中も横浜方面の速達系統が停車するようになった。品川で大勢の乗客が降りていくと、車内の混雑は一段落。その後は地下へと潜り、泉岳寺から浅草線内を走っていった。押上から京成線へと入ると、まもなく地上へと上がり、その後は京成押上線内を走っていく。押上線内や青砥、京成高砂での乗降は思ったより多くなく、北総線へとそのまま乗車する乗客が多かった。京成高砂では、京成本線の普通列車と接続し、駅を出ると高架へと上がる。ここから北総線の乗りつぶしを開始。次の新柴又駅を出て、江戸川を渡ると、東京都から千葉県へと変わる。実は、この北総鉄道が東京都内の唯一の未乗路線となっていたので、江戸川を渡った瞬間に東京都の全路線制覇を達成した。この先は台地の上に住宅街が広がっている。北総線はトンネルで住宅街の下を駆け抜けていく。武蔵野線と接続する東松戸では数分停車してスカイライナーを待避。新京成線と東武スカイツリーラインと接続する新鎌ヶ谷ではアクセス特急と接続した。アクセス特急は千葉ニュータウン中央と印旛日本医大に停車するので、急ぐ乗客はそちらへ乗り換え、入れ替わってアクセス特急からは普通のみが停車する駅で下車する乗客が乗り換えて来た。アクセス特急も同じ都営5500系だったが、あちらは京成成田空港線の列車として運転される列車である。

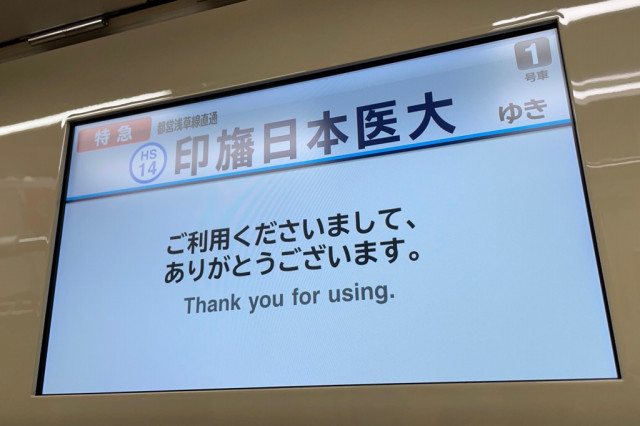

新鎌ヶ谷駅を出ると、車窓に締める田畑の割合も増えてくる。駅間は田畑、駅周辺はニュータウンという光景が繰り返される。西白井駅から先はニュータウン鉄道にはありがちな大きな道路が鉄道の両側を走る構造となる。計画では、成田空港へと走る成田新幹線もここを通る予定だった。線路の脇には太陽光パネルが敷き詰められているところがある。これが成田新幹線用に確保された用地だった。小室からは千葉ニュータウン鉄道が保有する線路の上を走っていく。すれ違う列車のうち、黄色と水色のカラーの列車は、この千葉ニュータウン鉄道が所有する車両である。列車は千葉ニュータウン中央に到着。街より鉄道が一段下を走っているので、ロードサイド店舗は見えるが、住宅地自体はよく見えない。次の印西牧の原は北総鉄道の車両基地がある駅で、駅自体も広々としている。印旛日本医大へ向かう乗客は、千葉ニュータウン中央以外の西白井~印西牧の原間の駅からの乗客に限られるので、ここで最後尾の乗車車両は自分だけとなり、終点の印旛日本医大駅へと到着した。

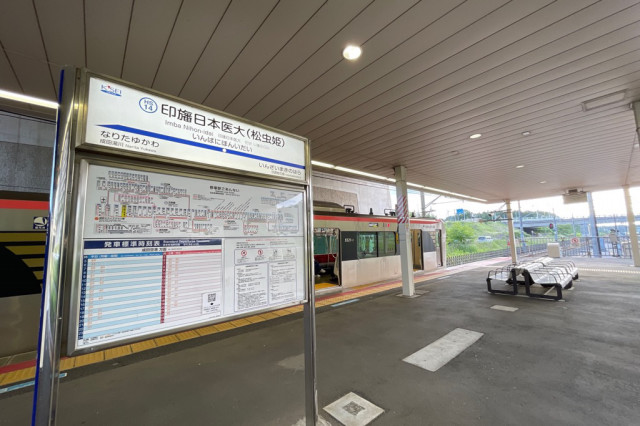

北総線としての終点の印旛日本医大駅に到着。線路自体はこの先も成田空港へと続いているが、ここからは京成電鉄成田空港線の単独区間となる。ただし、ここから先も京成は第二種鉄道事業者であり、線路は別会社が保有している。乗ってきた列車は、成田空港方にある引上線へと発車していった。長いこと未乗となっていた北総鉄道もこれにて完乗。

印旛日本医大駅は、駅の南側にある日本医科大学千葉北病院が駅名の由来となっている。駅周辺はニュータウンとなっているが、そこまで大きくはなく、東横INNがある以外には目立った建物はなく、住宅やマンションが立ち並んでいる。印旛沼が駅の南側と北東側に位置していて、住宅地自体はそこまで大きくない。駅の近くにコンビニもなさそうだったが、駅舎内にコンビニが開業予定となっていた。

この旅行の計画段階では、成田空港へと向かい、スカイライナーで戻る案も考えていたが、今回は見送った。この駅から先の京成成田空港線は、時速160kmでの運転が可能となっており、スカイライナーが実際に高速運行を行う。そのため、この駅の成田空港側の出発信号機は時速160kmでの運転に対応し、青が二つ点灯する高速進行という現示を出せるようになっている。この高速進行が現示される鉄道には、かつての東京と北陸を結ぶルートの経由路線だった北越急行ほくほく線があった。しかし、北陸新幹線開業後は最高速度が引き下げられたため、使用されなくなっており、ここから先の区間が唯一の現示区間となっている。

一本見送って、次の列車で折り返し、普通列車で東松戸へと向かう。次に乗車したのは、千葉ニュータウンの9100系車両の普通西馬込行。この列車は京急線へは行かず、浅草線の終点の西馬込まで向かう列車である。京急、京成、北総などの各社の直通運転でも異彩を放っているこの9100系という車両、C-Flyerという愛称が付けられていて、一部車両は車端部が転換できないクロスシート・ボックスシート配置になっている。

乗車記録 No.3

普通 西馬込行

印旛日本医大→東松戸 9100系

東松戸で下車してここでJR武蔵野線へと乗り換える。時刻は5時を過ぎていて、夕方のラッシュが始まっていた。放射状路線と環状路線が交わる交点駅の一つなので、JRと北総を乗り換える人も多かった。東松戸というくらいなのでもちろんここは千葉県松戸市。常磐線が通る松戸駅からは、東南東に4kmほど離れている。松戸なのに松戸な気がしないのはなぜだろうか。さて、東松戸で北総鉄道とはお別れ。ここからは武蔵野線で次の目的地へと向かった。

次話