【旅行記】梅雨の千葉・房総半島を巡る旅~小湊鉄道といすみ鉄道編~

前旅

袖ヶ浦の東横インを5時20分にチェックアウトして、2日目の行程がスタート。1日目はエキシビションマッチみたいなものだったので、この旅はここからが本題。房総半島を走る鉄道路線に乗りに行く。とりあえず、袖ヶ浦駅からは内房線の普通列車千葉行に乗車して五井駅へと向かった。

乗車記録 No.9

内房線 普通 千葉行

袖ヶ浦→五井 209系

小湊鉄道で早朝の上総中野へ

普通列車下車した五井駅が所在するのは、市原市。市原市はいくつかの町村が合併してできた市で、五井ももともとは五井町という町だった。駅名に市原がつく駅がないので、市原市にきたという実感はあまり湧かないが、五井が市原市で一番大きな街となっている。

さて、五井駅からは小湊鉄道に乗車する。小湊鉄道は五井を拠点とする鉄道・バス事業者で、京成グループの企業である。ただし、他者と異なり京成グループのロゴ等は使用していない。鉄道路線としては五井~上総中野間の小湊鉄道線を運行している。小湊鉄道線は、終点の上総中野を除くと、全線が市原市を走行する。臨海部から房総半島の山奥まで幅のある市域を縦断するようにして走っている。ちなみに小湊鉄道の小湊とは、外房側に位置する現在の鴨川市小湊(外房線の安房小湊)のこと。もともと小湊鉄道は、五井から小湊までを房総半島を貫いて結ぶ計画だった。それがそのまま社名となっていて、主に内房側で事業を行う会社だが、地名は外房を由来とする。残念ながら、上総中野から先の計画は実現しなかったが、終点の上総中野でいすみ鉄道と接続。現在も大原へと抜けることができる。小湊鉄道といすみ鉄道を乗り継ぐと、房総半島を横断することができるため、両路線を合わせて房総横断鉄道と表現することもある。

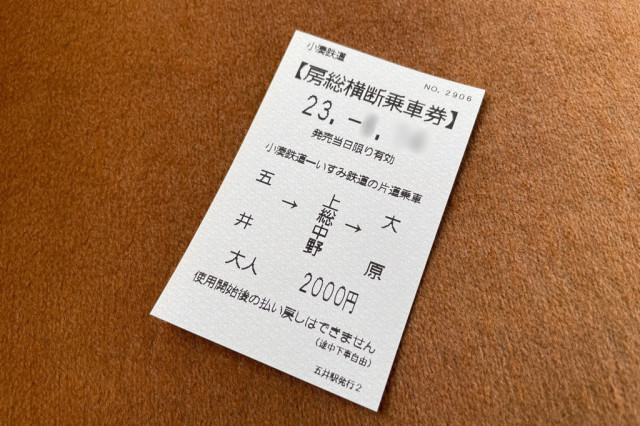

小湊鐡道の五井駅の入口は、JRと共用となっており、小湊鐡道ののりばへ続く跨線橋に券売機と中間改札的な改札口がある。朝は無人なので、券売機できっぷを購入した。ここからいすみ鉄道を乗り継いで大原へ向かうには、房総横断鉄道記念乗車券が便利。数か月前に値上げされてしまったが、五井~大原間を2000円で移動できる。途中下車可能なきっぷだが、1日乗車券ではないので、後戻りはできない。以前購入した三陸鉄道の片道途中下車きっぷに似たシステムである。中間改札からすでに昭和の雰囲気が漂っている。隣のJRのホームとは時代が違っていて、駅の東側にある小湊鐡道の車両基地も、年季の入った味のある車両がたくさんとまっていた。

しばらくすると、五井駅止まりの普通列車が入線してきた。この列車が折り返し、五井駅からのこの日の始発列車、上総中野行になる。乗車したのはキハ200形気動車。九州からの旅行者からすると、キハ200形はJR九州の中堅気動車のイメージが強く、文字を見ただけで、赤や黄色や青い車体が思い浮かぶのだが、関東圏の人たちからすればこの車両のイメージの方が強いのだろうか。九州のカラフル気動車と同姓同名のこちらの車両は、長い間小湊鉄道線を支えてきた名車。レトロ感満載の車両だった。

乗車記録 No.10

小湊鉄道 普通 上総中野行

五井→上総中野 キハ200形

千葉からの内房線の始発列車と接続を取って五井を発車する。五井の時点では6名ほどの乗車があった。列車は五井の市街地を抜け、田園風景の中に住宅が立ち並ぶ景色の中を走っていく。2駅先の駅は海士有木というなんだかおもしろい名前の駅。決して大きな駅ではないものの、もともとは千葉市街からこの駅まで走る鉄道路線が計画されていた駅である。小湊鉄道沿線も昭和期には宅地開発が行われ、この先にある光風台などの住宅街と千葉市街を結ぶ鉄道路線が計画されていた。小湊鉄道は鉄道敷設の免許を取得していたが、残念ながらその実現には至らず、この駅で分岐する鉄道路線ができることはなかった。海士有木への鉄道路線が断念された後、免許は京成電鉄などが出資する千葉急行電鉄へと譲渡され、京成の新線建設に使われることになった。それが千葉中央駅からちはら台駅を結ぶ京成千原線である。確かに地図で見ると、ちはら台から南へ進むと海士有木駅に辿り着くのが分かる。

海士有木とその先の光風台では、上り列車とすれ違った。海士有木ですれ違ったのはキハ200形だった一方、光風台ですれ違ったのはキハ40形だった。小湊鉄道はキハ200形の後継車両として、JR東日本からキハ40形を購入。現在は5両が同線で活躍している。列車はさらに内陸へ進み、上総牛久駅へ到着。この駅が五井方面への通勤通学需要の一端となっていて、この駅から先に進む列車は本数が減る。五井から乗車した自分以外の乗客は、この駅までに全員が下車していき、ここから終点までは貸切列車となった。小湊鉄道はワンマン運転を採用していないため、各列車には運転士と車掌の2人が乗務している。乗客よりも乗務員の方が多い状態で房総半島の山奥へと進んでいった。

田園風景の中を走ってきた列車も、上総牛久駅から先は森の中を走る時間が多くなる。朝6時~7時台の上総中野行なので、乗る人なんているわけもなく、貸切列車の状態でひたすら進んでいく。土日は鉄道ファンや観光客でにぎわう列車もあるこの区間だが、平日は閑散としている。小湊鉄道としても苦戦を強いられており、数か月前には、上総牛久駅から上総中野駅間の廃止を含めた議論と支援を小湊鉄道が市原市に要望している。房総半島の里山への観光需要を多少は見込めるものの、やはり普段使いの利用者が少ない区間は、どこの路線でも厳しい状況にある。

上総牛久駅から上総中野間では、里見駅が唯一の交換駅となっている。ここから先はタブレット閉塞方式が現役で活躍していて、駅員がタブレットを運転士へ渡す光景を見ることができる。自動化されていない部分が多いので、小さな駅にも駅員が配置されているのが小湊鉄道の特徴。昭和のノスタルジックな鉄道を楽しめる鉄道路線だった。上総牛久駅から山奥へ進んで来る列車の約半数が折り返す養老渓谷駅に到着。上総中野は次の駅だが、ここで折り返す列車も多い。駅名のとおり、近くには養老川の渓谷がある。紅葉の時期などは観光客でにぎわうらしい。

五井から1時間15分で終点の上総中野駅へと到着した。ここは房総半島の真ん中に位置する場所だが、山間のターミナルとなっていて、大原へと向かういすみ鉄道が接続する。隣のホームには、すでに大原行のいすみ鉄道の列車が停車していた。乗ってきた列車も10分ほど停車して、折り返し五井行として来た道を戻っていく。折り返しの列車は、通勤や通学にはぴったりな時間の列車なので、おそらく上総牛久までの間にも利用者がいるものと思われる。ちなみに早朝7時半にいすみ鉄道と小湊鉄道が接続するのは平日のみ。土休日はもう少し遅く8時40分頃に接続している。

上総中野駅で静かな朝を堪能する

いすみ鉄道の大原行の普通列車は、5分の接続で発車する。接続が優秀過ぎて、逆にこの駅を見て回る時間がないので、この列車には乗車せず、一本あとの列車に乗ることにした。小湊鉄道の列車を降りたのは、自分一人だったので、乗り換え客はいなかったが、いすみ鉄道の列車には、地元の乗客が何人か乗車していた。先にいすみ鉄道の列車が発車し、続けて小湊鉄道の列車が発車していく。ガラガラというディーゼル音が響いていた駅構内は、一気に静かになった。

上総中野駅は大多喜町中野にある駅で、駅周辺は小さな集落が広がっている。駅舎は両鉄道共用で、両社ともに無人駅。駅舎の中は大原側をいすみ鉄道、五井側を小湊鉄道が使う形になっていて、時刻表や観光パンフレットが置かれていた。駅の外には公衆トイレがある以外には特に何もなく、隣接する建築会社の敷地が両側に広がる。バス停もあり、主に大多喜方面への路線バスが発着している。駅は小湊鉄道、いすみ鉄道それぞれ棒線となっていて、ただ折り返すだけの配線。ただし、駅舎から見て一番奥には、使われていない線路があり、一応両鉄道の線路自体はつながっているようだった。ただ、運行上は使われておらず、この駅を跨いで運転される列車は存在しない。

この駅が開業したのは1928年。先に小湊鉄道が五井から路線を延ばした。その6年後の1934年に国鉄木原線が開業。大原から路線が延びたことで、この駅を介して房総半島を横断する路線網が形成された。国鉄木原線は民営化直後にいすみ鉄道に転換されたため、以後は小湊鉄道といすみ鉄道が乗り入れる駅となった。木原線は文字通り木更津駅と大原駅を結ぶ路線として計画された路線で、久留里線はこの木原線の一部区間にあたる。木更津側からは上総亀山まで、大原側からは上総中野まで建設が進んだものの、上総亀山~上総中野間の建設は実現しなかった。先述の通り、小湊鉄道も小湊へ向かう路線として計画された路線であり、当駅は、発着する両路線がこの先の区間の計画が実現しなかった、そんな駅である。もしも実現していれば、4方向の列車が発着する房総随一のターミナルになっていたかもしれない。

次の列車まで1時間半、特にやることもないので、駅構内をブラブラしてみたり、ベンチに座って駅を眺めたりして、静かな朝の時間を過ごす。耳を澄ませば、鳥の声と近くのお寺の読経と木魚をたたく音が聞こえる。それ以外はたまに車の音がするくらいでほんとに静か。おそらくそう遠くない都心では朝ラッシュ真っ最中な時間だが、その喧騒とはとは対照的に、誰もいない、何もない、何もしない朝を楽しめる。これが楽しいと思えるかどうかは人次第なのかもしれないが、日常生活や溢れる情報から離れて静かな時間を過ごすのも、一つの贅沢だと思う。乗り鉄旅をしていると、どうしても乗り継ぎや乗りつぶしを優先してしまい、旅程が慌ただしくなりがちになる。それはそれで楽しいのだけど、これくらいのんびりした旅も、また楽しい。

小湊鉄道、いすみ鉄道とも都心から近いローカル線として知られ、沿線は季節により様々な花で彩られる。梅雨の時期はアジサイがきれい。上総中野駅の一角でもアジサイが見ごろを迎えていて、曇天の梅雨空に彩りを添えていた。両方向の列車を見送って1時間半。踏切の音が聞こえると、大原方面からの普通列車が到着。お迎えの列車がやってきた。

いすみ鉄道の2種の列車を楽しみ大原へ

上総中野駅から乗車するのはいすみ鉄道いすみ線。概要は上総中野駅について説明した部分で書いたが、もともとは国鉄木原線だった路線が一瞬だけJRとなった後、第三セクター転換された路線である。上総中野から大多喜、国吉などを経由して外房線と接続する大原へと走っていく。一本前の列車は1両だったが、この列車は2両での運転だった。先頭はいすみ300型気動車。新潟トランシスのNDCシリーズの気動車で、松浦鉄道や真岡鐡道で活躍する車両をベースとしている。ライトが頭上に設置されていたり、窓配置が特徴的が一般的なNDCシリーズの車両とは異なっている。

一方、後ろの車両はキハ52形にそっくりなキハ20 1303という車両。国鉄形車両が走る鉄道路線を一つの売りとするいすみ鉄道。国鉄、JRで活躍したキハ58形(引退済み)やキハ52形が活躍する路線として知られ、鉄道ファンに人気の路線でもある。過去に大糸線で活躍していたホンモノのキハ52形も活躍するいすみ鉄道だが、こちらはそのそっくりさん。顔がキハ52とそっくりにデザインされていて、昭和レトロな雰囲気が漂うが、中身は新車である。いすみ鉄道で一番の若手車両で、1両目のいすみ300型よりも若い。

さっそく列車に乗車。2両編成でやってきたので、とりあえず大多喜までは1両目のいすみ300型。大多喜からは2両目のキハ20 1303に乗車することにした。どちらの車両もセミクロス配置で中央部はボックスシートが並ぶ。ただし、いすみ300型は窓がスモークガラスな一方、キハ20 1303ではスモークガラスではなかったり、窓の形状がそれぞれ違う。また、座席モケットの色も違うので、車内の印象は全く異なっている。ちなみにキハ20 1303と同じ顔で同じ車体をしたいすみ350型という車両(記事前半で小湊鉄道の車両と並んでいた車両)はロングシート配置となっていて、キハ20 1303という車両は、いすみ300型と350型を足して2で割ったような車両になっている。

乗車記録 No.11

いすみ鉄道 普通 大原行

上総中野→大原 いすみ300型+キハ20 1303

上総中野では自分の他に地元客1名が乗車して発車した。次の西畑駅は駅舎の反対側にアジサイが咲き乱れていた。上総中野から大多喜までは森の中をS字を描きながら走っていく。途中駅でもわずかに乗車があり、大多喜方面に通院や買い物で利用する高齢者の姿が見られた。

列車は上総中野から約20分ほどで大多喜に到着。時刻表を全く見ていなかったので、まったく気づいてなかったが、この駅で反対列車を待ち合わせるため、列車は19分間停車した。大多喜はいすみ鉄道の本社所在地で、車両基地も併設された拠点駅となっている。先ほどまでいた上総中野も大多喜町の一つの集落だったが、ここが大多喜町の中心部となっている。ホームへ降りてみると、ここにもきれいなアジサイが見ごろ。空が映えないくても、黄色い列車とアジサイで十分美しい。

大原までの途中駅では一番大きい駅だったので、それなりに乗車があるのかなと思った大多喜駅だったが、残念ながら下車客の方が多く、大多喜発車時も2両で3人くらいしか乗っていなかった。大多喜を発車すると、やがて列車はいすみ市へと入る。いすみは漢字で書くと夷隅と書く。国吉までの区間はクネクネと九十九折のようになっている夷隅川に沿って走る。国吉は大多喜の次に大きな駅で、駅前もそれなりに街だが、1人が下車しただけだった。沿線は相変わらず田園風景と小さな街・集落の繰り返しだが、大原へ出る直前では山を越えて走る区間があった。大多喜での長時間停車を含めて上総中野から1時間10分、列車は終点の大原へと到着。五井から大原までの房総横断鉄道の旅はこれにて終了となった。

大原からは房総半島最後の未乗路線となった久留里線に乗車するため、内房線で安房鴨川へと向かった。

次話