【旅行記】京阪電車と京都の中小鉄道を満喫する旅~京阪電鉄の支線を巡る編~

関西乗り鉄強化年間、今回の目的地は京都

今年は関西乗り鉄強化年間として、関西各社の未乗路線に乗りに行きたいと思っている。前々回の兵庫・神戸の旅では、神戸エリアを中心に兵庫県の未乗各線を巡った。そんな関西乗り鉄強化年間の2回目の旅は、日本屈指の観光地である京都府へ向かう。

京都府も未乗路線を多く残している。鞍馬・比叡山へ向かう叡山電鉄、嵐山へ向かう京福電鉄、観光路線として名高い嵯峨野観光鉄道や、比叡山、鞍馬に点在するケーブルカーが未乗である。いずれも、いつかは乗りに行きたいとは思っているものの、混んでいそうなので後回しにしてきた路線だった。インバウンドが回復してきているとは言え、梅雨の6月なら比較的空いているのではないかと思ってこの季節に行ってみることにした。

京都近辺で未乗路線を多く残している鉄道会社には、ほかにも京阪電鉄がある。本線・鴨東線、京津線、大津線には乗車済みで、本線特急には何度も乗車している一方、本線から枝分かれする中之島線、交野線、宇治線、さらには石清水参道ケーブルが未乗だった。枚方市をはじめとする沿線各駅は、特急で通り過ぎた経験しかなかったので、そうした駅で降りるのも旅の一つの目的とした。

神戸の旅では、ハーバーランドや風見鶏の館など、大体の観光地には行ったことがあったので、観光は六甲山からの景色を眺める程度にとどめて、それ以外はひたすら乗り鉄する行程だった。しかし、京都の場合はそうはいかない。ニュータウンへ向かう鉄道が多かった神戸エリアの鉄道に対して、京都の鉄道は観光地や寺社仏閣へ向かっている路線が多い。修学旅行や過去のプライベートな旅行で訪れた観光地もたくさんあるが、それでもまだ訪れていない観光地がいくつもある。今回は乗り鉄と同時に、鉄道路線が目指した観光地や寺社仏閣にも立ち寄りながら、のんびりと6月の京都を旅していく。

前旅

はじまりは中之島、普通列車で枚方市へ向かう

前日のうちに大阪入りして、新大阪駅近くのホテルに一泊。翌朝、新大阪から中之島まで移動し、京阪中之島駅から1日目の行程がスタートした。最初に乗車するのは京阪中之島線。この路線は、2008年に開業した比較的新しい鉄道路線で、京阪本線の天満橋駅から分岐し、中之島の地下を走って、JR福島駅の南側にある中之島駅まで走る地下路線である。現時点では、中之島まで同じ名前の駅として接続する路線がない。地下鉄に乗り換えるなら、そのまま京阪本線に乗っていた方がいいので、存在感ははっきり言って薄い路線となっている。ただ、将来的には終点の中之島でなにわ筋線と接続することが予定されており、路線自体も西九条や桜島、さらには夢洲方面への延伸案も浮上している。まだ具体的な話は出ていないものの、夢洲にIR施設の開業が予定される中で、延伸の機運も高まりつつある。

現状の中之島線は、私鉄のターミナルとしては手狭な本線淀屋橋駅を補助するような役目を担っている。普通列車を中心とする一部列車を淀屋橋駅ではなく、中之島線へと入線させることで、淀屋橋駅に列車が集中するのを防ぎ、本線、特に優等列車の運転本数の維持に貢献している。形は多少異なるが、関東で言えば、笹塚駅で分岐する京王線と通称京王新線の関係に似ているかもしれない。

さて、1日目の前半は、中之島を起点に出町柳まで中之島線と本線を出町柳へと向かいながら、枚方市、石清水八幡宮、中書島で本線の列車を下車して、支線に乗車しに行く。時間も十分にあるので、とりあえず中之島から出町柳まで、各駅に停車する普通もしくは準急を使用する”各停縛り”で出町柳まで行ってみることにした。

中之島から乗車したのは、普通出町柳行き。この列車は中之島線を進み、天満橋駅から本線に直通。そのまま本線の各駅に停車し、出町柳まで走っていく。京阪の列車の中でも一番長い距離を走る列車である。

京阪本線は、天満橋駅から萱島駅と寝屋川市駅の間にある寝屋川信号場間が複々線となっていて、普通列車は主にこの複々線区間各駅のローカル輸送を担っている。一方、萱島から先では、準急が各駅停車となり、この準急が枚方市から先の区間のローカル輸送を担う。そのため、日中の普通列車は、中之島~萱島または枚方市間の運転となっており、枚方市より京都側へ進む列車はない。一方で朝夕は、京都側のラッシュ対応などを目的に一部普通列車も京都方面発着で運転されている。乗車するこの列車も枚方市を跨ぐ貴重な1本である。”各停縛り”にピッタリな列車だが、あくまで目的は未乗路線に乗車しに行くことなので、終点までは行かず、途中の枚方市で下車する。

新車派の人間としては、幸先よく、新型車両の13000系がやってきた。2013年から導入が進められている車両で、現在は京阪一般車の一大勢力となっている。京阪に初めて乗車したのは今から15年ほど前。そのころはまだ古参車両ばかりが活躍していて、デカい丸型のライトが付いた車両を見たときなんだかおもしろい顔の電車だなと思ったのを覚えているが、それらの車両はこの13000系に置き換えられ、多くが淘汰されている。

乗車記録1

京阪中之島線・本線 普通 出町柳行

中之島→枚方市 13000系

列車は早朝の中之島線を天満橋へと進んでいく。沿線はオフィス街。日曜の早朝に中之島線を使う人などほとんどおらず、1編成でも乗っているのはわずか数人だった。天満橋から京阪本線へと入ると、天満橋と京橋からまとまった乗車があり、その後はこまめに設けられた外側線の各駅に停車していく。大阪市、守口市、門真市といくつかの市を跨ぐこの区間、普通列車の乗客はこまめに入れ替わる。守口市では同じ出町柳行の準急と接続。この駅が京橋を出て最初の緩急接続ができる駅で、この次に緩急接続できるのは萱島駅。大阪モノレールと接続する門真市は不可となっている。

駅としては複々線の終端である萱島駅。この駅の先に寝屋川車庫・工場があり、複々線は本線と車庫への引き込み線に分かれ、本線は複々線から本線へと変わる。列車の本数も萱島で変わり、萱島を起終点とする列車も多い。寝屋川市を出ると枚方市はすぐそこ。京阪の子会社が運営するひらパーことひらかたパークを横目に走り、高架へと上がって枚方市駅に到着した。ここまでの所要時間は約50分。特急なら淀屋橋から出町柳駅間を走破している時間をかけて、枚方市までやってきたことになる。

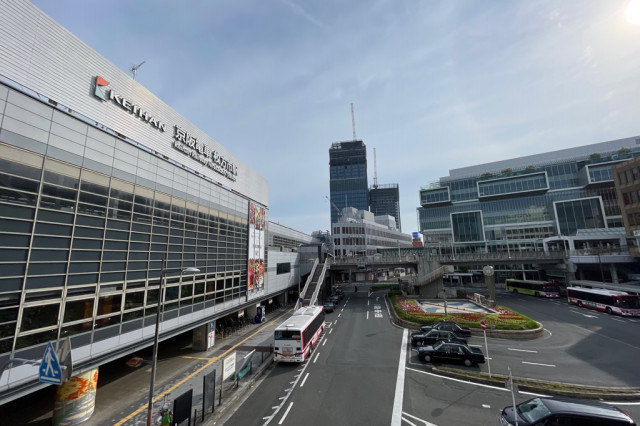

枚方市は大阪府の北部に位置し、淀川の南側の北河内と呼ばれる地域の拠点となっている。市内から大阪市内方面へは京阪線のほかにJR片町線(学研都市線)が走っており、それぞれが市の南北を通っている。京阪本線では、大阪・京都両市街地の中間点的な位置づけとなっており、快速特急を除く全種別がこの駅に停車する。関東で言うところの府中とかそのあたりの雰囲気に近いかもしれない。駅前は繁華街となっていて、駅の北側にはきれいな蔦屋書店があった。また駅に隣接して商業施設やオフィス、ホテルなどが入る高層ビルが建設中。近年では、枚方市駅の次の特急停車駅である樟葉駅近辺の再開発が進んだが、枚方市についても駅前の再開発事業が進められている。

生駒へつながる計画だった京阪交野線に乗車

枚方市から乗車するのは、私市まで走る京阪交野線である。京都の未乗路線を巡る旅だが、最初は大阪府の未乗路線を一つ踏破する。枚方、私市、交野とどれも難読地名だが、私市はきさいち、交野はかたのと読む。以前は大阪市街方面との直通列車も運転されたが、現在は直通列車の運転はなく、全てが枚方市-私市間の線内運転で、普通列車のみが発着している。乗車したのは、またしても13000系。他の私鉄だと支線部には本線からのお下がり車両が投入されるケースが多いが、京阪の場合は、なぜか支線に真っ先に新型車両が投入されている。

乗車記録2

京阪交野線 普通 私市行

枚方市→私市 13000系

地図を見るとわかるように、枚方市を出て本線と別れた線路は、その後天野川に沿う形で山へ向かって一直線に延び、山の手前の私市駅で途切れている。枚方市や交野市は七夕伝説ゆかりの地として知られ、京阪交野線もその伝説にあやかって、以前運転されていた大阪市内方面に向かう直通列車には「おりひめ」「ひこぼし」の愛称がついていた。山の直前で途切れる線路。さらに地図で南へ向かうと、そこには近鉄のターミナル駅である生駒があることが分かる。もともとこの交野線は、生駒へと延びる計画があり、現在の近鉄生駒線と合わせて、王寺~枚方市間を結ぶ計画となっていた。当時運行していた鉄道会社の資金難により、計画は凍結されたため、生駒へと延びる計画は実現することはなく、交野線も枚方市・交野市の郊外を結ぶローカル路線となった。交野市駅と河内森駅の間では、JR片町線を跨ぐ。河内森駅の到着放送では、JR線の乗り換え案内がなされるが、JRの乗り換え駅である河内磐船駅は河内森駅から数百メートル離れているので、こちらも京王で例えるなら京王稲田堤とJR南武線の稲田堤くらいの距離がある。

列車は枚方市駅から13分で私市駅に到着した。山を少し登りかけているので、到着前には高台から寝屋川市方面を望める。駅周辺は住宅街が広がっているが、ここはハイキングのスタート地点にもなっているので、何組か日曜日のハイキングを楽しむ行楽客が下車していった。駅は無人駅。券売機らしきものも置いてあるが、きっぷの販売は行わず、チャージと乗車整理券発行のみを取り扱っている。現金で乗車する場合は、乗車整理券を発行し、目的地の駅で精算するシステムになっている。

朝は10分に一本と本数も多いので、折り返しの列車には乗車せずに一本後の列車で向かうことにした。乗ってきた列車を見送ると、すぐに次の電車が入ってきた。次の列車は10000系電車での運転。この車両は2002年に交野線で新型車両としてデビューした車両で、現在は本線で活躍する編成もあるが、交野線用として製造された車両である。交野線を長らく支えてきた車両にも乗ることができた。この列車で枚方市へと戻った。

乗車記録3

京阪交野線 普通 枚方市行

私市→枚方市 10000系

枚方市では数分の接続で再び本線を京都方面に進んでいく。"各停縛り"の旅なので、もちろん特急には乗らないが、もうこの時間には出町柳方面の普通列車の運行はないので、萱島から各駅停車となっている準急に乗車し、石清水八幡駅で下車した。この列車に乗車中、樟葉駅と橋本駅の間で、大阪府から京都府へ府境を越えた。

乗車記録4

京阪本線 準急 出町柳行

枚方市→石清水八幡宮 7000系

山上の八幡宮へ向かう石清水参道ケーブルに乗車

準急電車で降り立った石清水八幡宮駅。この駅はもともと八幡市駅という名前の駅だった。旧駅名のとおり京都府八幡市の代表駅で、宇治川、木津川、桂川という京都を代表する3河川が合流する地点に近い。3つの河川が淀川へと集約される地点は、北側からは天王山が張り出す一方、京阪が走る南側には男山が聳えていて、赤コーンのごとく、川の流れを集約している。駅名が改められ石清水八幡宮駅となった当駅は、その名の通り日本三大八幡の一つに数えられる石清水八幡宮の最寄駅である。

駅正面から西の方に少し歩くとケーブルカーが発着するケーブル八幡宮口駅がある。ケーブルカー路線の多くは、発車の数分前に改札が始まり、駅員が改札するシステムを採用するところが多いが、この駅には自動改札機が設置され、常時改札を通ることができる。ICカードにも対応しており、磁気カード式のフリーきっぷでも乗車ができる。今回は京阪と大阪メトロのフリーきっぷを使用しているので、これを改札機に通して改札内へと入った。

改札に入るとまもなく山上からケーブルカーがやってきた。正式路線名は鋼索線だが、それではどこを走ってるかさっぱりわからないので、一般的には石清水参道ケーブルと呼ばれている。石清水八幡宮は以前は男山八幡宮という名前だった。このケーブルカーも男山ケーブルと呼ばれていたので、そっちの方が知名度があるかもしれない。

車両には「あかね」「こがね」の愛称がつけられており、車両自体は2002年から活躍しているが、2019年にリニューアルされ、新車のようなきれいな車内になっている。現在のデザインになる以前は京阪の特急カラーを纏っていた。15分間隔だが、毎時0分と30分発は乗客がいなければ運行されない。この日は日曜日だったので、それらの便にも乗客が乗り込み運転されていた。

乗車記録5

京阪鋼索線(石清水参道ケーブル)

ケーブル八幡宮口→ケーブル八幡宮山上 こがね

わずか400m所要時間3分あまりのケーブルカーだが、途中にはトンネルが2ヶ所ある。1つ目のトンネルの出口付近で反対のケーブルカーとすれ違う。2つのトンネルとの間は鉄橋となっていて、京都方面の景色を楽しめる。2つ目のトンネルを出てすぐがケーブル八幡宮山上駅。トンネルを出てはいるものの、ほぼトンネルと一体化している。この駅には自動改札機はなく、ICカード利用客のみ改札機にタッチして下車するシステムになっている。

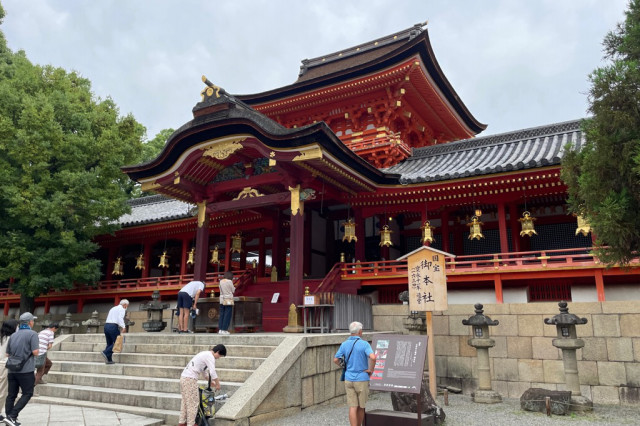

せっかく山上まで登ってきたので、八幡宮とその周辺を観光して下山することにした。ケーブルカーの駅は八幡宮の裏手にあるので、ここから本殿へは森の中をしばらく歩いていく必要がある。山の周囲は住宅街に囲まれているが、森はとても静か。鳥の鳴き声だけが山に響いていた。森の中を5分ほどのんびりと歩くと、参道に合流。中へ入ると立派な御本社が建っていた。

日本三大八幡宮の一つ石清水八幡宮

八幡造と呼ばれる八幡宮独特の造りとなっている建物は、江戸時代前期に建てられたもので、現在は国宝に指定されている。日本三大八幡宮は他に大分県の宇佐神宮と福岡県の筥崎宮が挙げられるが、最近は神奈川県の鶴岡八幡宮も入れることがある。八幡宮は全国に4万社以上あるらしいので、この石清水八幡宮はその代表格とも言える八幡宮である。

八幡宮の参道を駅から歩いてきた道と反対側に歩くと、展望台がある。ここからは京都の南側の景色を一望できる。右手には複雑なジャンクションとして知られる大山崎JCTがあり、そこから京滋バイパスが山の手前の方に延びているのが見える。右手は六地蔵方面で正面奥が京都市の中心部。霞んでいなければ京都タワーも見えるはずだが、この日は見えなかった。京都は高い建物が少ないので、地図を見ないとよく分からないかもしれない。若干方向音痴になりそうだった。

ちょっとだけ石清水八幡宮を観光して、ケーブルカーで下山した。再び石清水八幡宮駅へと戻って、さらに京阪本線を京都方面に進んでいく。競馬場がある淀駅を経由して、次の支線が発着する中書島駅で下車した。木津川、宇治川の2つの川を渡る京阪本線。淀駅の手前から京都市へと入っていく。

乗車記録6

京阪鋼索線(石清水参道ケーブル)

ケーブル八幡宮山上→ケーブル八幡宮口 あかね

乗車記録7

京阪本線 準急 出町柳行

石清水八幡宮→中書島

宇治へ向かう京阪宇治線に乗車

幕末から明治維新へと進む歴史の舞台となった中書島駅周辺の京都市伏見区。中書島駅から北へ少し歩くと、坂本龍馬が襲撃された寺田屋がある。中書島ってなんだかカッコいい名前だなと通るたびに思っていたが、ついにこの駅に降り立つことができた。このあたりは京阪のほかにも、近鉄とJR奈良線が走っているのだが、なんだか付かず離れずな位置を走っていて、駅構内がつながっているのは、もう少し先の丹波橋と東福寺だけ。ちなみに近鉄と京阪は一時期伏見桃山駅付近に連絡線が設置されて、直通運転を行っていたらしい。航空写真で見ると確かにその線路跡の形に並んで家が建っている。

いよいよ京阪電鉄の未乗路線も残り一路線となった。最後の未乗路線は宇治線である。その名の通り、中書島から宇治までを結ぶ路線で、”く”の字上にJR奈良線と近い位置を走っている。大阪市街から宇治へ向かう場合、場所によるが京阪、JRのどちらを使っても、大体1時間15分ほどで辿り着ける。運賃は京阪の方が安い。実際、観光客はどちらを利用する人が多いのだろうか。

交野線同様、この路線も京阪本線と線路がつながっており、現在もたまに臨時列車が本線と宇治線を跨いで運転されている。もちろん普段は回送列車が走っている。交野線は枚方市駅では専用の島を持っていたが、中書島駅の宇治線は2面2線となっていて、基本的には本線の淀屋橋方面のホームに面するホームを使う。乗車したのは10000系の宇治行き。宇治線も交野線同様10000系と13000系が運用されている。

出町柳、淀屋橋双方向へ向かう本線の列車と接続を取って中書島駅を発車する。乗車した列車は割と混んでいた。この日の夜ホテルに帰って見たニュースで見て知ったのだが、三室戸駅が最寄りとなる三室戸寺のあじさい園が見ごろを迎えていたらしく、そのあじさい園へ出かける人が多かったらしい。中書島を出てすぐは宇治川の堤防に沿って進み、その後は宇治川へと流れ出る山科川に沿って進む。JRや京都市営地下鉄東西線が乗り入れる六地蔵駅とは少し離れた場所にある六地蔵駅を出ると、南へと進行方向を変え、JR奈良線の線路とつかず離れずの場所を走っていく。難読駅名として知られる黄檗(おうばく)駅周辺では、一時奈良線と並走する。最後に再びJR奈良線と離れて、三室戸駅で多くの乗客を降ろすと、奈良線と宇治川に串刺しになる形で、終点宇治へと到着した。

乗車記録8

京阪宇治線 普通 宇治行

中書島→宇治 10000系

到着した列車は慌ただしく中書島行として折り返していった。宇治駅の到着をもって、過去の乗車と合わせて京阪電鉄全線の完乗となった。大手私鉄としては13社目の制覇となった。宇治を通過したことはあれど、立ち寄るのはこれが初めて。せっかく宇治まで来たので、ここでは駅にほど近い世界遺産、平等院を観光しに行く。平等院は京阪宇治駅から徒歩10分ほどの場所にある。

京阪宇治駅の駅舎。この駅は駅の頭上をJR奈良線が通っているため、駅舎に入ると、一度階段を下りてJRの線路の下を潜り、再度階段を上って改札へ向かう珍しい造りになっている。そのため写真の建物の中には改札口はない。駅の真横には宇治川が流れていて、駅前からは京阪電車の姿は見えないが、JRの列車が宇治川に架かる鉄橋を通過していくのが見える。この鉄橋も複線化され、以前は両方面の列車が使い、複線化後には奈良方面の列車が使っているガーダー橋の奥に、京都方面の列車が使う真新しいコンクリート橋がかかっている。

宇治で世界遺産平等院を観光

平等院へ向かうには、奈良線と同じく宇治川に架かる橋を渡る。この橋は宇治橋と呼ばれ、日本三古橋の一つに数えられる歴史ある橋。現在の橋は1996年にかけ替えられたものだが、最初にこの場所に橋が架けられたのはなんと646年。大化の改新が行われた頃に奈良の僧侶によってかけられたと伝えられている。琵琶湖から流れる瀬田川、府県境で名を転じて宇治川は、ここ宇治に流れ出るまでのしばらくの間山間部を流れてくる。

その後、観光地らしく土産物屋が立ち並ぶ表参道をしばらく進むと、平等院がある。平等院は1052年(平安時代)に藤原頼通によって建立された寺院。シンボルにもなっている鳳凰堂は寺が建立された翌年の1053年に完成している。10円玉でおなじみの平等院鳳凰堂。10年くらい前から見てみたいと思っていたので、ようやく念願が叶った。平等院がお金に登場するのは10円玉だけでなく、1万円札に描かれた鳳凰も鳳凰堂の上に立っているものである。

宇治から再び京阪電車で出町柳へ

平等院見学後は、抹茶ソフトを食べて少し休憩しながら再び京阪宇治駅へ戻った。少し蒸し暑かったこの日、外で食べるソフトクリームはとてもおいしかった。案外平等院まで近かったので、出発予定の30分前くらいには駅へ戻ってきた。ホームの横にある広場みたいなところではイベントを開催中。どこかの学校のブラスバンドの演奏が披露されていた。それを聞きながらベンチで再び小休憩。アンコールの声がかかって演奏されたのは、六甲おろし。さすが関西だと思った。

宇治からは再び京阪宇治線に乗車して、中書島へと戻った。

乗車記録9

京阪宇治線 普通 中書島行

宇治→中書島 10000系

乗車記録10

京阪本線・鴨東線 準急 出町柳行

中書島→出町柳 13000系

中書島からは再び本線"各停縛り"で出町柳へと向かった。13000系で運転の準急出町柳行で終点の出町柳へ向かった。宇治線に乗った直後に乗車したのは、宇治線開業110周年を祝うヘッドマークが付けられた列車だった。中書島から出町柳間は特急だとわずか16分で到着するが、準急だとなんと40分もかかる。丹波橋で特急の通過待ちを行うほか、終点まであと2駅の三条でも特急を先発させる。いずれの駅名も京都らしい駅名が並ぶこのあたりの京阪。一つ一つ噛みしめながらのんびりと出町柳へと向かった。

出町柳に到着し、各停縛りで本線・鴨東線を進みながら、支線を巡る旅はここで終了となった。ここからは京阪電鉄から離脱し、珍しいケーブルカーを目指して、京阪グループの叡山電鉄に乗車。鞍馬へと向かった。

次話