【旅行記】夏の和歌山・奈良乗り鉄旅~特急サザンで和歌山港へ~

7年ぶりの和歌山、去年のリベンジを果たす奈良

京都を旅して2か月が経過。季節は移り変わり、梅雨が明け、今年のお盆も過ぎ去って行った。学生時代に夏休みを利用してよく関西に行っていたからか、夏になると関西に行きたくなる。去年の夏も近江鉄道や信楽高原鐡道などの滋賀県・奈良県を中心に旅をした。今年は関西乗り鉄強化年間として、すでに神戸、京都の鉄道各線に乗車しているが、懲りずに再び関西を訪れる。

今回の目的地は和歌山県と奈良県である。和歌山県に初めて訪れたのは7年前の2016年夏だった。当時は南海本線に乗車して初めて訪問し、さらにその数日後には大阪から名古屋・新宮を経由して紀伊半島を一周した。しかし、それ以降は訪れておらず、しばらく御無沙汰となっていた。一方、奈良県は前回の京都旅の途中で経由しているものの、目的地として赴くのは、去年8月に出かけた「夏の関西を巡る旅」以来1年ぶりとなる。この旅行では、天候不良により関西への到着が遅れるというアクシデントに見舞われ、奈良県内の一部の路線の訪問を断念していた。今回はそのときのリベンジ旅を企画した。

JR西日本の路線を完乗する

この旅にはもう一つ目的があった。それはJR西日本の全線完乗である。全国に6社あるJRの旅客鉄道会社のうち、現在すべての路線に乗車済みとなっているのはJR九州とJR四国の2社のみ。JR九州は2016年3月に筑肥線山本~伊万里間に乗車したことで初めて完乗となり、昨年9月に開業した西九州新幹線にも昨年11月に乗車して再び完乗となった。また、JR四国は2019年3月に土讃線佃~多度津間の乗車で完乗を達成している。

近年はJR西日本の路線の完乗を一つの目標に乗り鉄してきた。感染症禍の影響で九州から遠出できない中でも、山口県の美祢線や岩徳線を旅し、2021年秋には芸備線、木次線、福塩線の旅にもチャレンジした。その後、2022年春には中国地方の全路線完乗を達成。さらに関西エリアについても、先述の昨年夏の関西旅で草津線や桜井線に乗車。今年に入ってからは北陸旅で高山本線に、神戸旅で和田岬線に乗車して乗車路線を増やし、残すは和歌山線のみにとなった。来年春には北陸新幹線金沢~敦賀間が開業予定のため、再び未乗路線が発生する予定ではあるが、和歌山線に乗車してJR西日本の完乗を目指す。

前話

N700Sのひかり592号で大阪へ

去年の夏の旅で朝から大雨に見舞われて飛行機が飛べないハプニングに見舞われたので、今回は飛行機ではなく新幹線で前日のうちに大阪へと向かった。博多駅から乗車したのは、山陽新幹線で運転されている列車の中でも特に有名な「ひかり592号」。21時前に発車し、後ろから最終のみずほの猛烈な追い上げを受けるものの、新大阪まで先着する列車である。この列車の最大の特徴は、設備と所要時間がほぼ「のぞみ」と変わらないにも関わらず、こだまを中心に通用する旅行商品で乗車ができること。関西旅行にはとても重宝する列車で、この列車には過去に2回乗車したことがあるが、今回は初めてグリーン車を手配してみた。 通常はノーマルなN700系が使用されることが多いこの列車だが、乗車した日は幸運にもN700Sが充当されていた。格安で初めてのN700Sのグリーン車を満喫。2時間40分の移動も快適に移動することができた。

難波駅で南海の列車たちを眺める

新大阪駅近くのホテルに一泊し、翌日は早朝から活動を開始。新大阪駅から地下鉄御堂筋線に乗り込んでなんば駅で下車後、南海の難波駅へと向かった。 ここから乗車する列車の発車時刻までは、まだ1時間ほど時間がある。しかし、久しぶりに南海難波駅を訪れたので、駅を発着する列車を見ていくことにした。南海難波駅に来たのは2019年8月以来4年ぶり。前回はここから泉北高速鉄道の和泉中央へと向かった。初めてこの駅に来たのは15年以上前だが、その時からほとんど車両の顔ぶれが変わっていないように思う。南海も、乗り入れる泉北高速鉄道も新型車両を投入しているが、その速度は他者に比べれば遅い。でもそれが南海電車の風情なんだと思う。

最初に撮影したのは1000系の区間急行和歌山市行。区間急行は主に朝夕に運転されている種別で、難波-泉佐野間で急行運転を行い、泉佐野以南は各駅に停車する。1000系電車は関西空港の開港を控えた平成初頭にデビューした中堅車両。投入から30年以上が経過し、リニューアルされた車両もあるが、車歴の長い車両が多い南海の中では、中堅というよりまだまだ若手車両かもしれない。

区間急行が停車していた隣のホームに到着したのは、7100系電車の普通みさき公園行。7100系は1970年ごろに製造された車両。登場から50年が経過した現在も本線系統の列車に現役バリバリで使われている。やっぱり南海といえばこの顔が馴染み深い。みさき公園は難波駅でもよく見かける行先の一つ。大阪府の一番南に位置する岬町の中心駅で、後ほど降り立つ。

南海本線・空港線の顔といえばやっぱり50000系ラピート。関西空港アクセスのシンボル的な存在で、鉄仮面とも呼ばれる独特な顔が特徴的。窓が丸い車両というのも平成初期では珍しい存在だった。全席座席指定の特急で、堺、岸和田に停車しない速達便のラピートαと、停車するラピートβの2つの停車パターンが用意されている。早朝の列車だったが、帰国する訪日観光客を中心に混雑していた。なお、2023年9月までは、泉北ライナーの一部列車もラピート車両で運転されている。

一番最初に撮影した区間急行が発車したホームに入線してきたのは、8300系による空港急行関西空港行き。南海の空港アクセスといえばラピートが有名だが、一般列車で関空へとアクセスするなら基本的にこの空港急行を使うことになる。南海本線・空港線には、空港急行、急行、区間急行の3つの急行がある。このうち空港急行と区間急行は難波-泉佐野間の停車駅は同じだが、泉佐野発着を除く急行は途中の春木駅を通過する(泉佐野発着は白線急行と呼ばれて急行と区別されている)。8300系は2015年にデビューした南海の最新形式。現在も引き続き投入が続けられている形式である。

和歌山港行きの特急サザン1号に乗車

難波駅でしばらく車両を眺めたり、写真を撮ったりして楽しんだ後、いよいよ和歌山への旅がスタートする。乗車するのは特急サザン1号和歌山港行。特急サザンは10年前新今宮~泉佐野間で初めて乗車し、7年前にも難波-和歌山市間で乗車した。初めて和歌山県に足を踏み入れた思い出の列車で、これが3回目の乗車だった。あまり同じ列車に3度乗ることはしないが、この列車は数多くの列車が運転されている特急サザンの中でもわずかな和歌山港発着便。この列車に乗車して、南海和歌山港線を乗りつぶす。

土日ダイヤでは、午前中に難波発和歌山港行の特急サザンが2本運転されている。1本はこれから乗車する列車で、旧型の10000系車両での運転。もう一本は新型(と言っても2011年デビュー)の12000系「サザンプレミアム」での運転となっている。新型のサザンプレミアムにも乗ってみたかったのだが、この後の旅程の都合上見送り。初めて特急サザンに乗ったとき、何気なくサザンプレミアムに乗ったのだが、あれはそこそこ運がよかったらしい。特急サザンは南海で唯一の座席指定車と一般車が併結された列車。難波寄りの4両が一般車、和歌山寄り4両が座席指定車になっている。ただ、一部の時間帯を除いて座席指定車が4両というのは多すぎるようで、座席指定車はガラガラなことが多く、ゆったりと移動できる。関西空港方面の列車と同じホームを発着するので、関西空港に行くのかどうかで戸惑っている訪日観光客が多かった。

乗車記録1

南海本線・和歌山港線

特急サザン1号 和歌山港行

難波→和歌山港 南海10000系

難波駅を出発した列車は夏の青空が広がるミナミの街並みを眺めながら、新今宮、天下茶屋と連続的に停車していく。この間、高野線系統の列車が走る線路には、今宮戎、萩ノ茶屋という2つの駅があるが、本線系統の列車が走る線路には駅はない。"高野線系統の"と書いた通り、高野線の正式な区間は汐見橋-岸里玉出-極楽橋で、高野線の列車が走る難波-岸里玉出間の線路は正式には南海本線の複々線。今宮戎、萩ノ茶屋の2駅は、本線系統の列車が一切停車しない本線の駅となっている。ちなみに難波~新今宮間では、なにわ筋線に直通する線路が建設される予定。しかし今のところ車窓から工事が行われている様子は見られなかった。

岸里玉出で高野線の線路が離れていくと、今度は本線系統単独の複々線区間が始まる。岸里玉出~住之江間は外側に急行線が走る形の複々線となっている。住ノ江の車両基地が見えると、ここで南海本線の複々線区間は終了となる。

大和川を渡って堺に停車。その後も阪堺電車の線路を見ながら進んでいく。その先にある羽衣は、7年前に来た時に阪和線の羽衣支線に乗りに来た時に降りた駅だった。現在この駅周辺は連続立体交差事業が進行中。本線の高架化は完了しているが、羽衣から分岐する高師浜線と呼ばれる小さな路線が高架工事中となっている。期間中は列車の運行が行われず、バスによる代行輸送が実施されている。列車の長期運休が発表されたとき、7年前に来た時に高師浜線にも乗っておけばよかったと後悔した。当時はまだそんな路線があることを知らなかったので、後悔しても仕方のないことだが...。この路線には来年以降、阪堺電車や水間鉄道への乗車と合わせて乗りに来る予定でいる。大阪では北大阪急行の延伸開業などいくつかの路線の新規開業も予定されているが、再来年には万博が行われる予定。万博開催中は大阪へ向かう手段も混雑が予想されるので、早めに訪れたい。車窓からは高師浜線の線路に架線柱が取り付けられている様子が見えた。

岸和田に停車し、その先で高層ビルが見えてくると泉佐野に停車。10年前特急サザンに初めて乗ったときは、この駅で折り返してラピートで難波へと帰ったのを思い出す。泉佐野駅は6面4線という独特な配置。真ん中の2線のみ両側にホームがある。車窓に見える高層ビルはりんくうタウンにあるSiSりんくうタワー。あべのハルカス、横浜ランドマークタワーに次ぐ日本で3番目に高いビルである。

泉佐野を出て、空港線が分かれていき、その先でJR関西空港線と関西空港自動車道の高架を跨ぐと、ここから先は景色ものんびりし始める。尾崎に停車するとまもなく車窓の左手から和泉山地が近づいてきて、大阪平野も終わりを迎える。尾崎~みさき公園の間のわずかな区間では、大阪湾を一望する。天気に恵まれ、遠く淡路島の山の稜線がはっきりと見えた。この景色は後ほど見に行く。

大阪府内の最後の停車駅、みさき公園を出ると、南海本線は紀伊山地の山越えに挑む。今までずっと平野を南下しトンネルがなかったが、孝子(きょうし)駅と和歌山大学前駅の間で初めてトンネルを通過する。トンネルを抜けるとそこは和歌山県。ふじと台と呼ばれるニュータウンがある和歌山大学に停車し、山を下りる。次第に和歌山の街並みが見えてきて、紀ノ川駅を通過すると、列車はまもなく和歌山県の一大河川である紀ノ川を渡り、和歌山市駅へと到着した。

難波方面からやってきた大半の列車が終点となる和歌山市駅だが、この列車の終点はここではない。列車は引き続き和歌山港線へと足を延ばして、和歌山港まで進んでいく。和歌山市を出た列車はゆっくりと転線して単線の線路へと進む。その後は工場や倉庫が広がる港らしい風景の中を走って和歌山港へ。和歌山港に到着する直前の景色が港らしくてとても美しかった。列車は難波から約1時間5分で終点の和歌山港駅へと到着した。

和歌山港に到着した列車はすぐに折り返し作業に入り、再び難波行の特急サザンとなる。

ここで和歌山港線について書き留めておく。和歌山港線は和歌山市と和歌山港を結ぶ路線で、現在は主に和歌山港で接続する南海フェリー(和歌山-徳島)に接続するための路線として運行されている。特急サザンという列車も、四国への連絡列車だった「四国号」をルーツに持ち、長年和歌山港線とともに歩んできた列車である。もともと和歌山港線は、水軒という場所まで線路が延びており、和歌山市の臨海部を走る鉄道路線だった。現在はフェリーへの接続が路線としての使命なので、基本的にフェリーが発着する時間に合わせて列車が運転されている。和歌山港に到着した特急サザン1号は、8時25分発のフェリーに接続。乗り継げば徳島に10時30分に着くらしい。高速バスが多数運行されている大阪-徳島間だが、渋滞などで時間が読めないこともあるので、フェリーでの移動も3時間半くらいなら十分勝負できそう。難波~徳島間では破格の2200円で移動できる「好きっぷ」も発売されている。徳島にも阿佐海岸鉄道に乗りに行かなければと思っているので、その時にこの航路を使うのもアリかもしれない。

折り返してみさき公園へ

久しぶりに四国に行ってみたいのは山々だが、今回は和歌山が主役の旅。ここで折り返す。和歌山が主役などと言っておきながら、大阪府で1路線だけ乗っておきたい路線があるので、ここからは一旦和歌山を離脱して大阪府へと戻る。改札を入りなおして、乗ってきた列車の折り返しとなる難波行特急サザン12号へ乗車。この列車は徳島港を5時半に出港するフェリーに接続している。今度は一般車両に乗車して隣の和歌山市へと向かった。

一般車両は7100系での運転。特急サザンの座席指定車両に併結される車両は、機械的な相性により、10000系が7100系、12000系は8000系・8300系・9000系のいずれかと決まっている。12000系サザンプレミアムが座席指定車となる場合は一般車も新型車両になることがあるが、10000系が座席指定車の場合の相手は必ず7100系である。

乗車記録2

南海和歌山港線

特急サザン12号難波行

和歌山港→和歌山市 南海7100系

和歌山港から折り返して向かうのはみさき公園駅。特急サザンの停車駅なので、そのまま乗っておけば着くが、時間に余裕があったので、和歌山市駅で後発の区間急行に乗り換えた。特急サザンは大阪方面に向かう多くの乗客を乗せて和歌山市駅を発車していった。和歌山市駅に降り立つのも久しぶり。何やら昔と随分印象の違う駅に生まれ変わってるようだが、それは後ほど来た時にじっくり見ることにする。

和歌山市駅から乗車したのは、9000系の区間急行難波行。先述しているが、区間急行は泉佐野-和歌山市間で各駅に停車する列車である。特急の数分後に発車するので、この列車はとても空いていた。和歌山市を出ると紀ノ川、和歌山大学前、孝子と停車してみさき公園へ向かう。9000系は1980年代中ごろにデビューした車両だが、製造数が少なく南海の車両としては少し影が薄いかもしれない。個人的にはこの丸いライトが可愛くて好きな車両である。

乗車記録3

南海本線 区間急行 難波行

和歌山市→みさき公園 南海9000系

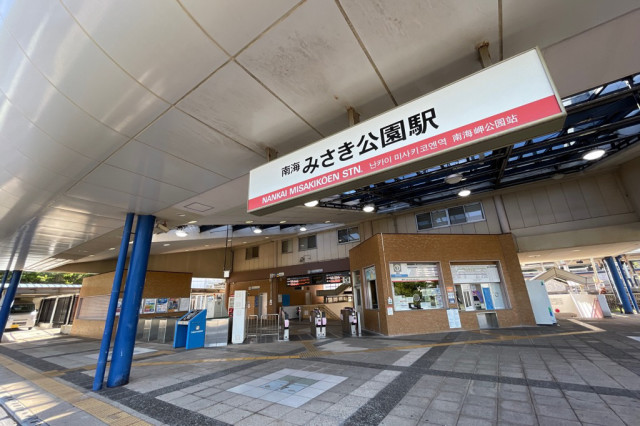

広大な公園が目前に広がるみさき公園駅

再び和歌山県から県境を越えて大阪府へ。みさき公園駅で下車した。みさき公園駅は大阪府泉南郡岬町の中心駅。南海本線の運行上の拠点ともなっている駅で、難波方面から来た列車の一部はここで折り返す。隣接するみさき公園が名前の由来で、開園前は南淡輪駅という名前の駅だった。神戸市営地下鉄海岸線に御崎公園駅という同じ読みの駅がある。

この駅で降りたのはこの駅から発着する多奈川線に乗車するため。乗り換え時間が30分くらいあったので、一旦改札の外へ出てみた。

開放的な造りのみさき公園駅舎。駅に隣接するみさき公園は、南海電鉄が1957年に開業させたレジャー施設で、阪南の大規模なレジャー施設として多くの人が訪れた公園だった。しかしながら、時代が変わり、レジャーの形も変わる中で、徐々に来園者は減少。2020年に南海が同公園の運営から撤退している。現在は動物園と水族館を閉園した上で、施設は岬町に譲渡されており、2023年4月以降は一時閉園の上で再開発を実施。来年以降に動植物園やホテルがある新しい公園ができる見込みとなっている。

公園に訪れるレジャー客に対応するため、改札口は広々としていて、通常使われる自動改札の他に、有人の改札も何ブースか設けられていた。駅前は公園へと続く道が伸びていて、坂を下ればみさき公園の入口へと直接行ける。住宅街は駅舎とは反対側に広がっていて、線路を挟んで反対側にも改札口があった。現在は時代に追いつく移行期間中。レジャーを楽しむ人の姿はなかった。

さて、ここで話は一区切り。みさき公園からは南海多奈川線に乗車し多奈川へ向かった。

次話