【旅行記】東北鉄道大周遊2023~山形鉄道フラワー長井線の小さな旅~

前旅

山形新幹線で米沢駅に到着し、米沢駅を発着する米坂線へ乗り換えて、今泉駅までやってきた。2022年8月の豪雨被害の影響で米坂線は一部区間でバスによる代行輸送が行われている。今泉駅からは代行区間となり、ここからは代行バスに乗り換えて坂町へ向かっていく。しかし、代行バスは列車と接続して発車するダイヤで少々慌ただしい。そこで接続のバスには乗車せず、ここからは一旦米坂線の旅を離脱。初めて訪れた今泉駅と長井市を少し覗ていくことにした。

米坂線とフラワー長井線がX字に交わる今泉駅

今泉駅は2面4線の駅で、駅舎側にフラワー長井線のホームが、その隣に米坂線のホームがある。改札はJRと山形鉄道で共用となっており、山形鉄道の駅業務はJRに委託されている。JRとしての今泉駅は運転業務のある有人駅で、みどりの窓口もある比較的大きな駅である。JRとしてはこの駅が長井市の玄関口だが、長井市の市街地は、ここから北東に数キロ離れた場所に位置している。

ホームを見るとJR東日本が使うホームには待合室があり、ホームの屋根も真新しい。一方で、山形鉄道のホームは昭和を感じる木造の屋根が今も現役で使われている。駅舎と反対側には留置線と保線の基地がある。現在米坂線は孤立状態となっていて、新潟との車両とのやり取りを線路を使って行うことができない。新潟との車両のやりとりはトレーラーによる陸送で行っていて、この駅で載せ替えが実施されている。ちょうどこの日の前日に新潟からキハ110系が運ばれてきており、奥で整備が行われていた。

跨線橋の上から米坂線の坂町方面、フラワー長井線の荒砥方面を眺める。米坂線は画面の左側に、フラワー長井線は画面の右側に走っていくはずだが、それぞれの線路は駅の端で一本になっているのが分かる。かつては同じ国鉄の路線だったので、駅の坂町・荒砥側はしばらく共用区間となっており、米坂線、フラワー長井線両方の列車が同じ単線の線路を使う。分岐点は駅から2kmほど離れたところにあり、以前は独立した信号場だったが、現在は今泉駅の場内という扱いになっている。共用区間があるため、今泉駅を発着する山形鉄道の列車の信号操作もJRが行っている。

山形鉄道フラワー長井線に乗車して長井駅へ移動

先述の通り、今泉駅では列車に接続するバスには乗車せず、約2時間後のバスに乗車することにした。2時間の間に今泉駅と長井市を覗いていく。今泉駅は後ほど見て回ることにして、とりあえずこの駅で山形鉄道フラワー長井線に乗り換えて長井駅へと向かった。

山形鉄道のりばへ行くと、乗車する列車と反対方向の赤湯行普通列車が停車していた。山形鉄道は国鉄長井線を引き継いだ第三セクター会社で、赤湯~荒砥間のフラワー長井線を運行している。山形県の鉄道路線はそのほとんどがJR東日本の路線であり、山形鉄道フラワー長井線は唯一の民鉄路線になっている。フラワー長井線という名前が物語るとおり、沿線の長井市や南陽市は、花の名所が点在する。一部車両は花柄の可愛いデザインとなっており、写真の車両はあやめがデザインされていた。

数分すると長井方面の列車がやってきた。荒砥行の普通列車に乗車して、数駅先の長井駅まで向かった。フラワー長井線の乗車は今回が初めて。正直、全区間で乗車していない路線の区間利用というのはあまり好きではないが、今回が長井駅に立ち寄るいい機会だと思うので、今回は10分だけ乗ってみることにした。

乗車記録 No.3

山形鉄道フラワー長井線 普通 荒砥行

今泉→長井 YR-880形

列車は今泉駅を発車して、米坂線と一旦合流して駅場内の共用区間を走る。この共用区間には白川という最上川の支流を渡る鉄橋がある。渡った先で米坂線とフラワー長井線の線路が左右に分かれる。列車は進行方向右側にカーブして、米坂線と離れた。今泉駅と長井駅の間には時庭と南長井という2駅が設置されている。

米坂線と別れると、その後はカーブして北へと進んでいく。南長井駅までは写真のような田園風景の中を走行する。水田に水が張られる初夏などは、さらに美しい光景が広がるのだろうと思う。南長井から長井の市街地が始まって住宅が増える。最上川はこのあたりでは山形鉄道の東側を少し離れて流れている。広い意味ではここも米沢盆地だが、先ほどの今泉駅あたりで南北に分けることができ、長井市街地ある盆地のことを長井盆地とも言う。最上川は長井盆地を流れたあと、しばらく山の中を流れ、左沢から村山盆地へ出ていく。

列車は今泉駅から約10分で長井駅に到着した。乗車した列車は始発駅である赤湯で東京からの山形新幹線つばさに接続する。そのため、キャリーケースを持った乗客も複数いた。ちなみに接続する新幹線は、米坂線の普通列車が米沢駅で接続した列車と同じである。無割引のきっぷだと、赤湯で乗り換えた場合は東京~長井間で11,540円、米沢と今泉で乗り換えた場合は10,890円となるので、米坂線ルートの方が若干安い。しかし、乗り換えが2回発生する上に、えきねっとのトクだ値を活用すれば東京~赤湯間が7630円となるので、多くの乗客は赤湯乗り換えを選択する。駅のホーム自体は少し古さを感じる長井駅だが、駅舎は驚きの光景が広がっていた。

市役所と一体となった巨大な駅舎にびっくりな長井駅

山形鉄道の長井駅。建物が細長すぎてスマホの広角でも全体を入れるのに苦労した。長井駅は長井市役所と繋がっており、市役所の一角に駅がある。奥に見える少し出っ張った建物が長井市役所の本庁舎。黄色い建物には長井駅の駅舎と山形鉄道の本社が入っている。市役所と鉄道の駅が一体となるこの構造は全国初とのこと。行く前から大きな建物であることは知っていたが、いざ来てみるとその大きさにびっくりした。かつては典型的なローカル線の有人駅の駅舎がここにあったらしいが、その面影はもはや何もない。

建物の中はとても開放的な造りになっている。一回には山形鉄道の窓口があり、売店やATMが設置されている。この日は休日だったので、市役所の窓口業務はお休みでシャッターが下りていたが、平日はこの通路の延長線上に市役所の窓口が並び、市役所との間で行き来することができるようだ。市民のコミュニティスペースにもなっていて、勉強をしに来ている学生の姿も多かった。

注目すべきは1階の売店。スマートストアと呼ばれる無人店舗で、改札のような入口に専用アプリのQRコードをかざせば入場でき、キャッシュレス決済で商品を購入できるようになっている。中には入らなかったが、飲み物や菓子類、お土産品などが売られていた。平日は有人になる時間もあるようで、市役所で必要な印紙や証紙もここで販売されているらしい。東京でもめったにお目にかからないスートストアに山形で出会うとはちょっと想像していなかった。

スマートシティの実現に力を入れる長井市

長井市はスマートシティの実現に力を入れており、このスマートストアはその一例である。ここは戦後東芝の企業城下町として発展してきた街だった。駅から徒歩数分のところにケミコンデバイスという会社の長井工場があるが、この工場がもともとの東芝長井工場である。長らく東芝の系列工場だったが、1995年に東芝系列から離れている。東芝の企業城下町として栄えてきた長井の産業構造は、工場が東芝系列から離れたことで大きく変化し人口も減少した。そんな中で長井市ではスマートシティ化の取り組みを推進。スマートストア、デジタル地域通貨の導入のほか、路線バスや防災分野でデジタル技術を活用した情報収集を行い、収集したデータを活用することで市民生活の向上につなげているらしい。長井市のホームページにスマートシティ実現の取り組みについては様々掲載されているので、詳しいことはそちらを参照。もともと電子分野で発展してきた街であり、市内にはそうした分野の中小企業も多いらしい。そういう点では、電子デバイスやデジタル技術に理解のある人が多いだろうし、スマートシティ化を実現しやすい土壌があったといえる。正直、暇つぶしで訪れた街だったのだが、スマートシティについて理解を深めることができたし、自分ももともとは工学系の人間なのでとても勉強になった。

フラワー長井線の車内からも見えていたが、市役所の隣には、これまたきれいでモダンなデザインの建物が建っている。遊びと学びの交流施設「くるんと」という市の施設で、長井市の図書館と子ども向けの遊び場、それにドトールコーヒーが入っている。気軽に本が読めるこういう施設がある街は本当にうらやましい。自分の街にもできないかなと思っているが、あまり教養とか文化というものへの理解が少ない街なので、たぶんできないだろうと思う。この日は休日だったので、とても賑わっているようだった。

米沢駅弁でおなじみ牛肉ど真ん中を食す

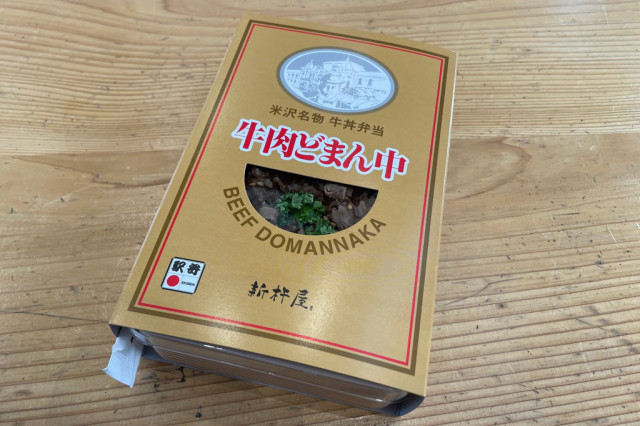

さて、駅前を一通り見て回って長井駅へと戻ってきた。列車まではまだ時間があるので、ここでお昼を食べることにした。米沢駅前の駅弁屋新杵屋で購入した「牛肉どまん中」をいただく。米沢駅弁の定番中の定番ともいえる駅弁を食す。何種類か味にレパートリーがあるが、今回は定番のノーマル弁当にした。この駅弁は米沢駅まで来なくても東京駅などでも販売されている。でもやっぱり駅弁はその土地土地からおいしいのだと思う。

牛肉ってやっぱりおいしいなと駅弁を食べながら思った。やっぱり口に入れたときの旨味の広がり方が全然違う。昔関西を旅していたときに京都牛膳という駅弁を食べて、あれもおいしかったのを思い出す。近くのスーパーやデパートで駅弁大会をやってたりしていて、時々買うことがある。でもやっぱりなんかしっくりこない。思い出効果ならぬ旅先効果なのだろうけれど、やっぱり駅弁は現地で食べるのが一番美味しいと思う。

復路は後面展望しながら今泉へ

さて、帰りの列車の時間が近づいてきた。山形鉄道は車内精算となるので、改札は設置されていない。ただし主要駅には、券売機が設置されているので、長井駅から乗車する時はきっぷを事前に購入して乗車できる。ホームへ行くための通路は、駅の裏手へ向かう通路を兼ねている。駅の裏は小さな小川に沿って遊歩道が整備されていた。こう見ると駅舎と市役所が駅のホームを守る巨大な壁のようになっているのが分かる。

やがて遠くから踏切の音がして、赤湯行きの列車がやってきた。先ほどこの駅まで乗車した列車が荒砥で折り返して帰ってきただけなので、当然同じ車両だった。また山形鉄道には乗りつぶしで訪れることになる。その時には他のデザインの車両にも乗ってみたい。今泉までは10分ほどなので、帰りは一番後ろに立って移動することにした。

乗車記録 No.4

山形鉄道フラワー長井線 普通 赤湯行

長井→今泉 YR-880形

一番後ろに立ったのは、米坂線との接続部分を見たかったからである。現在は今泉駅の一部に組み込まれているこの分岐点だが、以前は白川信号場という独立した信号場だった。米坂線の坂町方面が左側、山形鉄道荒砥方面が右側だが、その間には信号場の建物が残っている。以前はここで通票のやり取りが行われていたらしい。写真でも分かる通り、長井線の線路の方がまっすぐで、米坂線の方がカーブして別れている。米坂線の線路は錆びている。ここから左へ行ける日は来るのだろうか。

今泉駅へと戻って、長井駅までの小さな旅が終わった。山形鉄道にはまた数年以内に再び訪れる予定でいる。今年開業からちょうど100周年を迎えたらしい。次来るときまでお元気でという気持ちで、赤湯へ発車していく列車を見送った。

さて、ここからは米坂線へと戻り、代行バスで坂町へ向かう。代行バスの発車までは約30分あるので、駅の周辺を見て回り、待合室でバスを待つことにした。

次旅