【旅行記】東北鉄道大周遊2023~陸羽東線に揺られて小牛田へ~

前話

酒田駅から陸羽西線の代行バスに乗車して新庄駅に到着。新庄駅には1年ぶりの訪問となった。十字に鉄道路線が交わる新庄駅。昨年は奥羽本線を北から南へと進んだが、今回は東西に移動する。ここからは、引き続き東へ向かう陸羽東線に乗車した。

新庄-小牛田間の陸羽東線を乗り通す

福島から青森へ続く奥羽本線は、この駅で線路の幅が標準軌から狭軌へと変わる。新庄駅のホームは標準軌のホームと狭軌のホームが相対するような構造になっており、その間が通路となっているので、各ホームへ跨線橋なしで移動できる。陸羽東線は新庄駅を山形新幹線・山形線と並ぶ形で発車する。陸羽東線は新庄駅に乗り入れる狭軌路線としては唯一、新庄駅を南に出ていく路線である。陸羽東線のホームは駅舎から見て一番奥にある。

発車の10分ほど前になると、駅の北側にある車庫から1両のキハ110系が入線してきた。新庄を10時ちょうどに発車する普通列車小牛田行に終点の小牛田まで乗車する。陸羽東線のうち、最上~鳴子温泉間はJR東日本の線区の中でも営業係数が大きな区間として知られる。2022年度の営業係数は15,184円で、JR東日本の線区別収支公表区間としては、久留里線の久留里~上総亀山間に次ぐ大きな数字であった。運賃収入は約200万円、平均輸送人員は44人/日とのことなので、収支状況はかなり厳しい。東北地方の東西を結ぶ路線であり、陸羽西線の車両の送り込みや、狭軌路線のネットワークとの兼ね合いもあるので、すぐに見直し線区の対象になるとは考えにくいが、やはり乗るならば早めに乗っておくに越したことはない。

陸羽東線の運行系統は中間の鳴子温泉で分かれている。東北随一の温泉地として知られる鳴子温泉から小牛田間はおよそ1時間に1本ペースの列車があるものの、新庄から鳴子温泉間に関しては、運行本数が少ない。また、新庄~鳴子温泉間の普通列車は7往復の運転だが、鳴子温泉から先へそのまま運転される列車は、小牛田方面2本、新庄方面3本しかない。乗車した列車はこの日最初の新庄発小牛田行きの列車だった。なお、土休日には仙台発着の快速湯けむりが運転されており、指定席の設定もあるようなので、この列車で陸羽東線を旅するのも楽しいのではないかと思う。

乗車記録 No.8

陸羽東線 普通 小牛田行

新庄→小牛田 キハ110系

山形県側の地域輸送を担う新庄-最上間をゆく

新庄発車の時点では10人ほどが乗車。発車の数分前には、山形線と山形新幹線の列車が立て続けに到着した。乗り換えた乗客も何人かいたが、たくさんの下車客の中ではほんの一部だった。新庄駅を出た列車は、新幹線の車庫を横目に駅構内を出て、その後はしばらく奥羽本線(山形新幹線・山形線)の線路と並走して走っていく。両路線が分かれるのは陸羽東線の最初の駅である南新庄駅の先で、それまでは別の路線だが隣を走っていく。最初の停車駅である南新庄は、陸羽東線の駅。奥羽本線側には駅は設置されていない。南新庄を出ると、まもなく両路線は別れ、陸羽東線は進行方向左へとカーブして、山越えへと挑んでいった。

新庄市から舟形町へと入った列車は、長沢という地域を走っていく。長沢駅を出ると最上川の支流である小国川の鉄橋を渡った。ここから最上までの間は、この小国川と並走しながら走っていく。やがて開けた田園風景の景色は終わり、小国川の渓谷区間へと突入する。その区間の途中には瀬見温泉駅があり、ここでは観光客らしき数人の乗車があった。列車はこの駅までの間に船形町から最上町へと入ってきた。やがて渓谷区間が終わると再び車窓には田園風景が広がる。鵜杉、大堀と駅前に民家が立ち並ぶ駅に停車すると、列車は最上町の中心駅、最上駅へと到着した。

最上から閑散区間へ入り、紅葉の名所鳴子峡を通過する

最上駅では反対列車の待ち合わせの為数分停車。新庄から乗ってきた地元客のほとんどはこの駅で下車していった。ここからは県境を越える区間になるので、この駅が新庄側へ向かう流動の一端となっているようだ。陸羽東線の収支もこの駅を一区切りとして掲載されており、新庄~最上間の輸送人員は254人/日。最上~鳴子温泉間とは5倍以上の流動の差がある。反対列車は少々遅れてやってきたが、反対列車も見る限り数人しか乗っていなかった。

列車は最上駅を発車し、最上の街を出る。再び車窓には田園風景が広がるが、やがて山が近づいてきて、明神川という川、国道47号線、陸羽東線が並んで走る。陸羽東線は温泉が付く駅名が多く、最上から2駅目の駅も赤倉温泉駅と温泉が駅名に付く。この路線の愛称は奥の細道湯けむりラインという。沿線には大小の温泉地が点在している。

赤倉温泉の次の堺田駅は分水嶺が見れる駅と書いてあった。ここは日本海側と太平洋側を分ける境目である。Google Mapで調べてみると堺田分水嶺というものがあり、山から流れて来た水が、日本海側、太平洋側それぞれに流れていくのを見れる場所があるらしい。もう少し本数があったら、一度下車して見てみたいと思うが、次の列車が3時間後なのでそれはちょっと難しい。この駅を出たところで列車は県境を跨ぎ、山形県から宮城県へと入った。

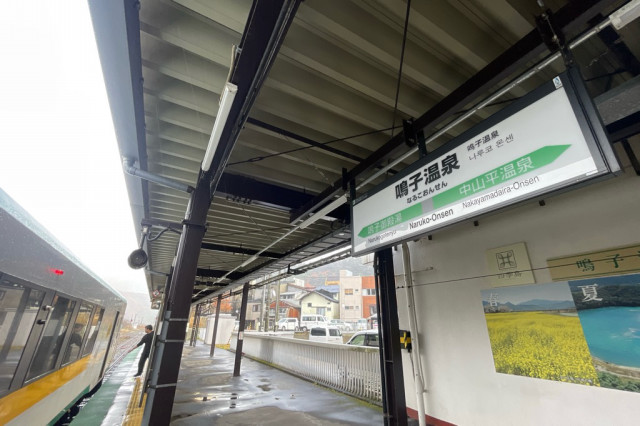

中山平温泉から鳴子温泉間が陸羽東線でも一番有名な区間である。東北の紅葉スポットして有名な鳴子峡を列車は通過していく。よく観光雑誌や旅行サイトなどでみる紅葉している渓谷からひょっこり列車が顔を出している光景が見れるのがこの鳴子峡である。紅葉期には、列車も速度を落として紅葉を楽しむことができるが、それ以外の季節は素通りになる。列車から鳴子峡が見えるのはトンネルとトンネルの間の5秒もないくらいなので、スマホをいじっていると通過したことすら気づかなさそうなレベルだった。もちろん紅葉は終わっていたが、トンネルが切り立った断崖絶壁に掘られているのを確認できた。鳴子峡のトンネルを抜けると列車は鳴子温泉駅に到着。温泉街らしい駅周辺には温泉街らしい街並みが広がっていた。

東北三大名湯の一つ鳴子温泉で観光客を乗せ、大崎平野へ

鳴子温泉では10分ほど停車。先述の通り、ここからは1時間に1本程度に本数が増える。ここまではガラガラだったが、この駅では多くの乗車があり、座席の8割ほどが埋まった。九州ではあまりなじみのない温泉街だが、東北エリアではとても有名である。松尾芭蕉も通過しているほか、斎藤茂吉や種田山頭火の作品の舞台にもなった場所である。名産品としてこけしが有名で、こけし発祥の地の一つとしても知られている。まだまだ東北地方はビギナーなので、知らないことが多く、訪れた先で知ることや帰って来てから知ることも多い。

鳴子温泉駅を出た列車は、温泉街を車窓に次の鳴子御殿湯駅へと走っていき、この駅でも観光客を乗せた。川沿いにいくつもの温泉旅館の建物が立ち並んでいる光景は風情があって、列車の中からも温泉街に来た気分を味わえた。その後は鳴子温泉を流れる江合川に沿って大崎平野を目指して走っていく。鳴子温泉では雨が降っていたが、そこから数駅もしないうちに天気は急回復して、青空が広がり始めた。この日は日本海側は荒天、太平洋側は晴天という天気予報だった。そんなにはっきり天気が分かれるものだろうかと訪れる前まで思っていたが、来てみて納得。本当に県境あたりが天気の境目になっていて、日本海側と太平洋側で天気が全く異なっていた。日本海側から太平洋側へと移動してみると、いかに奥羽山脈が雲を遮っているのかがよく分かった。晴れている列車の車窓から山の方を見ると、きれいな虹が出ていた。さっきまでの曇天と土砂降りの雨が嘘のようだった。

列車は川渡温泉、池月、上野目と停車して、江合川を渡り、岩出山というエリアに入ってきた。現在は鳴子温泉も岩出山も全て大崎市だが、かつては鳴子町、岩出山町という独立した自治体だった。岩出山の街は結構広く、有備館、岩出山の2駅からは若者を中心に多くの乗車があり、車内は立ち客も多く発生し混雑し始めた。ここ岩出山は、かつて伊達政宗が城を築いて本拠とした場所として知られる。米沢から移り、仙台に移るまでの間、伊達政宗はこの地を拠点としていた。その後、仙台城へ本拠を移した後は、四男に城を譲り、以後幕末まで岩出山伊達氏と呼ばれる伊達政宗の子孫がこの地を統治している。プロ野球ではヤクルトを応援している自分は、岩出山を少し前から知っていた。ここ岩出山は、スワローズに所属する今野投手の出身地。地元の岩出山高校から楽天にドラフトで指名され、プロ野球入りしたことから、今野投手は"岩出山の星"と呼ばれている。2019年に楽天を戦力外となったあと、2020年シーズンからヤクルトに移籍し、現在までリリーフとして活躍している選手である。地元の応援も熱烈で、後援会も運営されており、まさに地元のスターになっている。

有備館と岩出山でたくさんの乗客を乗せた列車は、大崎平野へと出て、広い平野の中を走り、古川へ。古川が近づくと、車窓は田園風景から市街地の景色へと移り変わっていった。列車は岩出山から20分ほどで、古川駅に到着。ここで車内の乗客のほとんどが入れ替わり、古川からは帰宅する高校生が乗り込んできてた。反対列車にも多くの乗客が乗り込んでいて、このあたりでは陸羽東線は欠かせない地域の足として機能しているようだった。古川駅は東北新幹線との乗り換え駅。大崎市の市街地が駅前には広がっており、陸羽東線では一番大きな駅である。新幹線は仙台まで自由席利用で1650円、わずか13分で移動できる。陸羽東線はこの駅から小牛田駅までがもっとも本数が多い区間となり、朝夕には1時間あたり2~3本が運転されている。また朝には石巻線からの直通列車の運行もある。

古川の市街地を抜けると、再び列車は田園風景の中を走り、終点の小牛田へと向かう。古川~小牛田間の所要時間は15分ほどだった。最後に終点の小牛田駅へ向けてカーブを曲がり、東北本線、石巻線の線路が近づいてくると終点の小牛田駅に到着。正直、2時間もかかったような気がしないのは、前半は山間部、後半は平野と区間によって、いろんな車窓が楽しめたからではないかと思う。

小牛田駅は去年の東北地方太平洋側を北上する旅でも訪れた駅。昨年は仙台から東北本線の普通列車でやってきて、石巻線へと乗り換えた。新庄駅同様、この駅も十字に鉄道路線が交わっている。前回は南から東へ向かったので、今回は西から北へと向かう。ここでは一ノ関行きの普通列車へと乗り換えるが、約40分ほど乗り換え時間があったので、一旦改札の外へと出てみた。

宮城県のローカル線の運行を支える小牛田駅

昨年の旅は少々慌ただしい乗り換えだったので、改札の外に出るのはこれが初めてだった。小牛田駅は大崎市に隣接する美里町という町の中心駅である。仙台方面の東北本線は朝夕の一部の列車を除いて当駅が始終点となる。仙台への始発列車が多いこともあって、駅周辺は宅地開発が行われている。駅の東側には、石巻線、陸羽東線、陸羽西線のほか、仙石東北ラインで活躍する気動車の拠点である仙台車両センター小牛田派出所があり、たくさんの気動車が留置されている。また、運転士や車掌が所属する小牛田統括センターも設置されており、仙台都市圏や周辺路線の運行拠点になっている。駅改札自体は橋上にあるが、かつて改札があった旧駅舎も現在も使用されている。駅の裏手へまわる自由通路もあり、おそらくこの自由通路の完成に合わせて、改札の位置が変更になったのだろう。みどりの窓口はないが指定席券売機は設置されていた。

東北本線、石巻線(気仙沼線直通列車を含む)と陸羽東線が発着するが、駅のホームは2面4線と割とすっきりした造りである。基本的には駅舎側の1番線を陸羽東線が、反対に4番線を石巻線が使い、真ん中の2線を東北本線の列車が使う。車両基地があるほか、石巻線へ向かう貨物列車の入換作業なども行われるので、駅構内にはたくさんの線路が敷かれている。この日は留置車両の中に検測車両であるEast-i Dの姿もあった。日中は各方面1時間に1本しか列車がない。その代わりに貨物列車が短い間に何本も通過していく。東北本線が貨物の大動脈であることを実感させる光景だった。

さて、陸羽東線で小牛田駅へと到着後は、東北本線で少しだけ北進し一ノ関へ。そこから大船渡線とBRT、三陸鉄道を乗り継いで、この日の宿泊地である釜石を目指した。

次話