【旅行記】東北鉄道大周遊2023~"ドラゴンレール"大船渡線をゆく~

前話

新庄から陸羽東線に乗車し、東北本線と接続する小牛田駅までやってきた。この日の宿泊地は岩手県の釜石駅前。ここからは東北本線で少しだけ北へ進んで一ノ関へ向かい、一ノ関からドラゴンレールの愛称でも知られる大船渡線に乗車した。

小牛田から東北本線の普通列車で一ノ関へ

陸羽東線の普通列車で到着した小牛田駅。乗り換え時間が40分ほどあったので、一回改札外へ出たのち、再びホームへと戻ってきた。小牛田駅からは東北本線を少しだけ北へ進み、岩手県の一ノ関駅へと向かう。現在は東京から盛岡までの東北本線。いつの日か東京から盛岡、そして青森まで東北本線、IGR線、青い森鉄道線を乗り継ぐ旅もしてみたいが、乗りつぶしは区間ごとに分けて行っている。仙台周辺では旅行日時点で岩沼~小牛田間で乗車済み。小牛田~一ノ関間に乗車するのは今回が初めてで、乗車区間が少しだけ伸びることになった。

乗車したのは普通列車の一ノ関行き。701系2両編成での運転だった。東北本線は南北に長い路線であるため、4つの本部および支社に管轄が分かれている。首都圏は首都圏本部と大宮支社が管轄する一方、東北エリアは、南側の白坂駅から石越駅間が東北本部の管轄、北側の油島駅から盛岡駅までが盛岡支社の管轄である。これから乗車する区間は、途中に東北本部と盛岡支社の境界がある。ただし、列車の運行に関しては一ノ関で区切られていて、定期列車では一ノ関駅を跨いで走る旅客列車は存在しない。小牛田~一ノ関間は新白河から続く緑帯の電車が走る北限区間である。

朝夕には仙台方面との直通列車の運行も行われているが、日中は小牛田~一ノ関間で2両編成のワンマン列車が行ったり来たりを繰り返す。概ね1時間に1本の運転があるが、一部時間帯は2時間ほど間隔が空く時間もある。また、一部列車は途中の石越駅で折り返すため区間の中でも石越~一ノ関間の運行本数が少ない。日中の列車だったが、周辺の高校が昼までだったようで、通学者の姿も多かった。

乗車記録 No.9

東北本線 普通 一ノ関行

小牛田→一ノ関 701系

小牛田駅を出た列車は、大崎平野を北へと走っていく。途中やや森の中を走る区間もあるが、岩手県との県境付近までは広い平野の中を走っていく。小牛田駅では座席が割と埋まっていたが、数駅の間に車内は閑散とした。大崎平野の北側には、栗原市と登米市があるが、東北本線はこの2つの市街地の真ん中を抜けていくので、一ノ関までの間で大きな市街地が広がる駅はない。なお、栗原市には東北新幹線のくりこま高原駅があるが、こちらも市街地からは少し離れている。

新田駅付近では伊豆沼と長沼という2つの沼の間をすり抜けるようにして走る。車窓からも伊豆沼を見ることができた。新田駅の次が石越駅。小牛田方面からの区間便が折り返す駅で、駅から少し離れた場所に若柳という街が広がっている。石越を発車すると、その先で夏川という小さな川の鉄橋を渡る。ここが宮城県と岩手県の県境で、このあたりで路線上は管轄が東北本部から盛岡支社へと変わる。県境を越えたあたりから、車窓は田園風景から森へと変わる。ここからはしばらく山間の景色を眺めて走る。岩手県へと入り、油島、花泉、清水原と停車。一ノ関まではあと2駅となったが、ここで東北本線は再び県境を跨いで宮城県へと戻る。このあたりは宮城県と岩手県の県境が入り組んでいて、東北本線も東北新幹線を県境を複数回跨ぐ。盛岡支社管轄内へ入ったが、有壁駅は宮城県栗原市の駅。この駅のあたりで東北新幹線の高架が頭上を通過する。駅を発車すると、再度県境を跨いで岩手県へと戻る。そして、しばらく山の中を走ると、一ノ関の街が見えてきて、終点の一ノ関へと到着した。

一ノ関駅へと到着した列車は、折り返し小牛田行として折り返す。先述の通り、東北本線はこの駅で運行系統が分離されており、この駅を跨いで運転される定期旅客列車は現在運行されていない。東北本部と盛岡支社の運行上の境界点であるため、南東北一円で見ることのできる緑帯を纏う車両が見られる北限の駅である。ここから先は写真の後ろに留置されている紫帯の車両にバトンタッチする。紫の電車を見ると、北東北へやってきたことを感じる。

自分はというと、この日の東北本線の旅はここで終了。ここからは東北本線を離脱して太平洋側を目指していく。一ノ関駅では40分ほどの乗り継ぎで大船渡線の普通列車へと乗り換えた。

世界遺産平泉の玄関口である一ノ関、今回は素通り

乗り換え時間に余裕があるので一旦駅の外へと出てみた。新幹線も停車する一ノ関駅。新幹線のホームは駅正面から見て在来線ホームの裏手にあり、改札内の通路を少し歩く必要がある。一応新幹線側にも東口があるが、簡易なロータリーがあるだけで特に何もない。一ノ関駅にはノの文字が入るが、自治体名は一関市でノは入らない。人口は10万人ほどで岩手県では盛岡市、奥州市に次ぐ規模を誇る。奥州市とは人口がほとんど変わらないで、第二の都市と言ってもいいだろう。駅舎の上部には世界遺産の文字が見える。世界文化遺産に登録されている中尊寺金色堂は、一関市の隣の平泉町にあり、ここが新幹線でのアクセスとしての玄関口となっている。一関は今後、東北本線の乗りつぶしで再び訪れることになる。中尊寺を含めたこのエリアの観光はその時に行うことにしている。

再び改札内へと入って跨線橋を渡り大船渡線の列車が発着する3番線へと向かった。留置線がたくさんある一ノ関駅だが、ホーム自体は3面のみで意外とあっさりとした造りである。一ノ関駅の新幹線駅は在来線ホームと大船渡線や北上線の車両が使う車両基地(盛岡車両センター一ノ関派出所)の間に建設されている。発車の20分前くらいになると、新幹線の巨大な建物の向こうから警笛とディーゼル音が聞こえた。乗車予定の車両が入換作業を行っているようだ。しばらくすると高架橋の下をくぐって2両編成の車両が姿を現し、盛岡方で折り返しホームに入ってきた。

大船渡まで行かなくなった大船渡線に乗車し気仙沼へ

これから乗車する大船渡線は、その名の通り、大船渡線は一ノ関から大船渡市にある盛駅までを結んでいた路線である。東日本大震災の影響により、気仙沼から盛間がバス高速輸送システム(BRT)方式で暫定的に復旧。その後、鉄道での復旧が断念されたため、大船渡線は気仙沼で線路が途切れることになった。自分が今いる一ノ関駅は岩手県だが、この列車の終点気仙沼駅は宮城県。路線名の由来となった地名と別の県で路線が終わる。それなら路線名を気仙沼線にすればいいと思うかもしれないが、気仙沼線は既に存在している。この気仙沼線もまた東日本大震災の影響で一部区間がBRTで復旧されており、列車が運行されているのは前谷地~柳津間のみ。気仙沼線もまた気仙沼線に行かない路線になっている。JRとしては大船渡線は現在も一ノ関~盛間で、鉄道区間が一ノ関~気仙沼間、バス区間が気仙沼~盛間という認識を浸透させたいのかもしれないが、ちょっとややこしいのでどうにかならないものかと思う。そんな大船渡線に乗車して終点の気仙沼へと向かっていく。写真の頭上、出発反応標識には盛の文字。かつて大船渡線の線路が盛まで続いていた名残が残っていた。

乗車したのは大船渡線の普通列車気仙沼行。キハ100系2両編成での運転だった。発車の数分前に盛岡方面からの列車が到着。加えて東京からの新幹線からの接続もあって発車となった。新幹線から乗り換えた乗客が多く、車内はスーツケースをもって乗り込む人たちの姿が目立った。

乗車記録 No.10

大船渡線 普通 気仙沼行

一ノ関→気仙沼 キハ100系

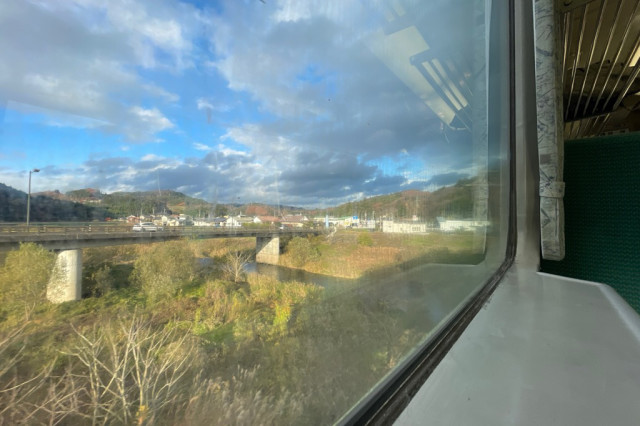

一ノ関駅を出た列車はすぐに東北本線と別れ、新幹線の高架橋の下を潜る。その後は結構な急勾配で山を登って行った。かなり勾配がキツイようで、列車はエンジン音を唸らせていた。その後は山の中というわけでもなければ、田園風景が広がるというわけでもない長閑な景色の中を進んでいく。最初の停車駅真滝駅を出たあともしばらくはそんな車窓が続くが、その先でトンネルへと突入。出たところで北上川を渡った。北上川は盛岡からずっと東北本線と一緒に南へ流れて来るが、一関に差し掛かる手前で東に進路を変え、ここからしばらくは山の中を流れていく。大船渡線が北上川を渡る鉄橋のやや下流側には、とある一般の人の医師国家試験不合格発表閲覧の碑という石碑が立っている。それが今年SNSで話題になり、ちょっとした観光スポットと化している。観光スポットというほどでもないのだが、調べてみると意外と大船渡線の列車で最寄り駅から歩いてきたという投稿もあった。

我田引鉄の代表例として知られる大船渡線

大船渡線には愛称があり、その名をドラゴンレールという。一ノ関から盛までの線路を地図上で見ると、ドラゴンのような形をしていることがその由来になっている。現在は気仙沼から盛間が鉄道路線としては廃止されてしまっているので、ドラゴン感は全くないが、一ノ関から気仙沼間もなんだか不思議な経路で走っている。一ノ関駅を出た後、線路はしばらく国道284号線と並走する。この国道が一ノ関から気仙沼へ、道路は概ね東西に走っている。しかし、大船渡線はと言うと、一部区間で国道から遠く離れ、カタカナの「コ」の字を左に90度回転させたような形で走っているのが地図を見ると分かる。列車は北上川を渡った直後にカーブして、今度は一転北へ向かっていく。一ノ関駅を南へ向けて出発したのに180度方向が変わった。

この路線も当初は一ノ関から直線的に気仙沼まで線路が敷かれる予定だったらしい。しかし、少し離れた摺沢の住民が我が町に線路をと運動を行い、その後大船渡線は一ノ関から摺沢を経由して大船渡線へ直接向かう経路にルートが変更された。しかし、それでは当然千厩の住民が納得せず、最終的に摺沢まで建設されていた線路を一度南下させ、千厩、気仙沼を経由して大船渡へ向かう現在のルートになったという歴史がある。そのため大船渡線ドラゴンのような形をした路線になった。確かに摺沢には国道343号線という別の国道が走っていて、その道を東へ進めば陸前高田を出る。現在BRTの本線は海沿いを走り気仙沼から陸前高田へ向かうが、大船渡線は山を越えて気仙沼から陸前高田へと向かってた。陸前矢作では再び国道343号と合流する。国道284号と国道343号に挟まれ、デジタル信号のごとく走るのが大船渡線だった。

列車は陸前門崎を出ると北上川の支流の砂鉄川に沿って北へと進んでいく。やがて進行方向の右手には大きな採石場が見えてくる。陸中門崎から2駅進んだ陸中松川駅の駅構内は広々としていて、2面3線の構造になっている。かつてここからは近くの工場への専用線も延びていたそうで、貨物の取り扱いも行われていたらしい。このあたりは石灰石の採掘とセメントの生産がさかんに行われている。陸中松川駅の次は猊鼻渓駅。猊鼻渓は日本百選にも選ばれる渓谷で、このあたりの観光名所のひとつにもなっている。列車は駅を出たところで砂鉄川を渡る。写真の反対側が渓谷になっていて、車内からも少し見えるようだった。このあたりで列車は進行方向を東に変え、摺沢へと向かっていく。摺沢も現在は合併して一関市となっており、大船渡線は区間の大部分が一ノ関市である。千厩では反対列車と行き違いを行い発車。駅を出たところで進路を南へ変え、今度は千厩へ向かう。乗車したときは夕暮れに近かったので、太陽はほぼ山の影に隠れていたが、これが夏の晴れた日の日中だったら、どこの席に座っていても、眩しいはずなので車窓を眺めるのも一苦労かもしれない。

大船渡線は区間の多くが山の中でもなければ広い田園風景でもないところを走っていく。車窓はちょっと退屈するかもしれない。列車は千厩駅へと到着。千厩も割と大きな街だが、街の中心部は駅からやや離れていて、駅周辺はあまり栄えていなかった。ここで陸中門崎駅付近で分かれた国道284号線と出会う。おそらくこの列車と同時に一関を出た車がいたとしたら、とっくの昔に気仙沼についているだろう。気仙沼がすごい遠くにあるような気がするが、ただ線路が遠回りしているだけである。千厩からようやく気仙沼へと向かっていく大船渡線。折壁駅付近では車窓に室根山という山が見えた。山頂には天文台があるようで、星空がきれいな場所の一つのようだ。大船渡線は気仙沼駅の一つ手前にある新月駅までずっと一関市内をはしっていく。新月駅を出たところが県境になっていて、ここで本日5回目の県境を越える。ここまで山形→宮城→岩手→宮城→岩手→宮城と移動したことになった。新月駅を出てしばらく山の中を走る。やがて視界が開けてくると、気仙沼の街が見えてくる。最後にかつての気仙沼線、現在のBRTの専用道が合流すると終点の気仙沼駅は目の前。列車は一ノ関駅から1時間20分ほどで終点の気仙沼駅へと到着した。

1年ぶりに気仙沼駅へとやってきた。昨年はBRTを乗り継いだ気仙沼駅。今年ようやく列車に乗って訪れることができた。昨年の時点ではこの線路の上を走る日が来るのはいつになることだろうかと思っていたが、意外と早く来ることができた。現在、鉄道路線としての大船渡線はここまで。線路はこの駅で途切れていて、ここから先に列車が進むことはできない。

夕刻の気仙沼駅は、これから一ノ関方面へ向かう人たちでやや混雑していた。駅自体とても手狭なので、そう見えるだけかもしれないが。気仙沼へ来たのは2度目だが、気仙沼の現在の市街地は駅から少し離れている。日本海側の酒田からほぼ東へ進み気仙沼へとやってきた。ここからはあともう少しだけ北へ進む。よくよく考えると、自分の旅程がドラゴンのような形になっていた。

大船渡線BRTでかつての大船渡線の終点盛へ

乗車記録 No.11

大船渡線BRT 普通 盛行

気仙沼→盛

気仙沼からは大船渡線BRTへ乗り換えて盛駅へと向かった。大船渡線BRTは昨年以来2度目の乗車。昨年は途中の奇跡の一本松と陸前高田で下車しながら向かったので、全区間乗り通して盛へ行くのは今回が初めてだった。また、昨年は快速便を利用したが、今回は普通便を利用。快速便と普通便では陸前高田市内の走行経路が異なっていた。気仙沼~陸前高田間は、夕方の便だったが県境を跨ぐ区間であるため通勤・通学で使う人の姿はまばらだった。陸前高田から盛間も沿線の高校最寄り停留所から通学生の利用があったが、座席には余裕があった。学校が早く終わっていたのかもしれないが、おそらく大船渡から陸前高田方面の方が乗客は多いのではないかと思う。大船渡市内はBRT専用道の工事のため、一般道への迂回運行となった。大船渡駅周辺で何回か交差点を曲がる必要があるため、盛駅の到着は8分ほど遅れた。BRT専用道がいかに定時運行のカギになっているかがよく分かる迂回走行だった。盛駅はかつての鉄道路線としての大船渡線の終点駅。一部区間でちょっとルートは異なるが、それでも気仙沼からも盛へと続いていた大船渡線の面影を感じることができた。

BRTで陸前高田を出た頃には、真っ暗になった。すごい真夜中に移動しているように見えるが実際まだ17時半である。九州から東北へ来ると、日の入りの早さに時間感覚が狂う。九州では夏至でも真っ暗になるのは18時なので、なんだか早くホテルに着かないといけない気がして焦ってしまう。

盛駅では1時間弱の待ち合わせで、三陸鉄道へと乗り換えた。この日は今年一番の寒気が流れ込んでいたため、夜になると外はとても寒かった。待合室がとても暖かくてありがたかった。

盛から釜石へ、夜の三陸鉄道の旅

盛駅からは三陸鉄道リアス線の普通列車釜石行に乗車して、宿泊地である釜石へと向かった。三陸鉄道は昨年全線乗車済み。昨年は盛から久慈まで乗り通した。奇しくも盛から乗車したのは昨年乗車した車両と同じ車両だった。正直、赤と青の三陸鉄道カラーの車両に乗ってみたいと思っていたので、少し残念ではあった。また、三陸鉄道にお世話になる機会は今後もあるだろうと思うので、その日を楽しみにしたい。

盛では高校生の通学客を中心に一定数の乗車があった。盛から釜石までは50分ほど。最初の陸前赤崎駅から各駅で下車する乗客がいて、吉浜駅を出ると貸切になってしまった。釜石と大船渡間の通学流動も、相互間を跨ぐ流動というのは小さいのかもしれない。列車は貸し切り状態で釜石に到着。酒田から始まったこの日の行程は釜石がゴールとなった。

乗車記録 No.12

三陸鉄道リアス線 普通 釜石行

盛→釜石 36-R形

昨年は通っただけだったので、釜石で下車したのは今回が初めてだった。陸前高田、大船渡、久慈は昨年下車済み。前回の旅では宮古に宿泊し、今回は釜石に宿泊したので、これで三陸エリアの市はコンプリートとなった。釜石では駅に隣接したJR東日本系ホテル、ホテルフォルクローロ三陸釜石に宿泊。翌日は釜石からスタートし、三陸エリア最後の未乗路線である釜石線に乗車。一か月ぶりの盛岡を目指した。

次話