【旅行記】東北鉄道大周遊2023~快速はまゆりで雪の釜石線を走る~

前話

釜石で迎えた旅行3日目。この日は釜石をスタートして、釜石線と東北本線で盛岡へ向かい、盛岡からIGRいわて銀河鉄道線、青い森鉄道線に乗車して前半行程のゴールとなる八戸へ向かう行程だった。八戸では蕪島神社を観光した後、新幹線で盛岡に戻り、盛岡で一泊する。この日の東北エリアは雪の予報。ホテルの客室から外を眺めると、既に雪が舞っていた。近隣路線では雪による運転見合わせも発生しているようだったので、無事に八戸にたどり着けるか少し心配だった。

駅前に日本製鉄の工場がある製鉄とラグビーの街、釜石

今回、釜石では宿泊するだけで観光はしないが、少し早めにチェックアウトして、駅周辺を見ていくことにした。釜石駅の目の前には大きな工場がある。日本製鉄北日本製鉄所釜石地区の工場である。釜石は製鉄の街として有名で、近代製鉄発祥の地になっている。その歴史は江戸時代にまで遡るのだそうで、幕末にこの地に洋式の高炉が造られたことが、国内の製鉄工業のはじまりとなった。この高炉跡は、明治期の近代化遺産群の一つとして、世界文化遺産に登録されている。

製鉄といえば福岡県北九州市の八幡製鉄所が有名だが、この工場の建設は釜石で培われた製鉄技術を裏付けとして建設されている。戦時中は艦砲射撃による被害を受けるが、戦後に復興。一時人口は9万人を越え、日本の高度成長期を支える都市となった。かつてはレールの製造が主体だったそうで、1964年に開通した東海道新幹線にもここで製造されたレールが使われている。現在は合理化や規模縮小により、かつての規模ではなくなったが、主に線材の製造が行われている。

釜石は鉄の街と同時にラグビーの街として知られる。この地を本拠地にしていた新日鉄釜石はラグビーの強豪チームとして有名であり、1979年~1985年までラグビーの日本選手権で7連覇を成し遂げている。現在は釜石シーウェイブスRFCという地域クラブチームに変わっているが、現在も釜石はラグビーの街であり続けている。2019年には日本でラグビーのワールドカップが行われたが、そのうちの2試合が釜石市内の鵜住居復興スタジアムで開催された。三陸鉄道として復旧したての鵜住居駅も当日はとても賑わったそうで、三陸鉄道だけでは車両が足りないため、JRのキハ110系が応援に駆け付け、釜石線ではキハE130系が運用されるなど大いににぎわったらしい。

釜石の市街地は、駅の東西に広がっている。リアス式海岸の入り江に街が造られているので、平地が少なく、駅の裏手を流れる甲子川(かつしがわ)の両岸に細長く市街地が広がっている。駅と工場が広がっていれば、市街地が広がる余地はほとんどなく、駅周辺に人家や商業施設は少ない。駅の東側が市役所や郵便局、ホールなどがある中心部になっている。中心部には隣接してイオンタウン釜石もある。震災後に建設されたショッピングモールで、岩手県内の地元企業の店舗が多く入居するほか、市街地に直結する形で建設されているのが特徴である。

中心市街地と甲子川の河口方面を見る。右側で白煙を上げているのは製鉄所の施設。その手前に見える赤い鉄橋は三陸鉄道リアス線盛方面の線路である。旧南リアス線区間となる釜石駅の南側は、甲子川を一度渡って中心市街地側へ行き、再度川を渡って南へと向かっていく。このあたりは川の両岸に製鉄所の敷地があるため、おそらくそれを迂回するためにこんな構造になっているのだろう。写真の左側に見えているのが釜石の中心市街地。まだ早朝なので人の姿はほとんどなかった。釜石市の人口は現在3万人ほど。ただ、先述の通り、かつての人口は9万人だったそうなので、人口以上に街は大きく見えた。

JR東日本の釜石駅。隣に宿泊したホテルフォルクローロ三陸釜石があるので、とても大きな駅に見えるが、実際駅舎自体は大きくない。駅にはみどりの窓口や指定席券売機があり、JR東日本のコンビニNewdaysや駅そば屋も入っている。現在はここから花巻まで向かう釜石線のみが当駅発着のJR東日本の路線だが、三陸鉄道リアス線の一部に組み込まれた釜石~宮古間もかつては山田線であり、2019年まで(列車が運行されていたのは2011年まで)は、この駅が山田線の終点駅でもあった。宮古駅とも似た経緯を持つ駅だが、宮古駅の駅業務が全て三陸鉄道に委託されている一方、釜石駅については駅舎がそれぞれ独立していて、みどりの窓口の営業や改札もJR東日本の駅員が行っている。ちなみに駅ホームは駅舎から一段高いところにあり、各ホームへは地下通路を経由して行けるような構造になっている。

JR東日本の釜石駅の隣にあるのは前日に盛駅から乗車した三陸鉄道の釜石駅。ネーミングライツでイオンタウン釜石駅になっていて、イオンの小さなスーパーのように見えなくもない。先述の通り、釜石~宮古間が三陸鉄道に組み込まれたのは2019年からであり、それまでこの駅は南リアス線の起点駅となっていた。線路自体はJR東日本のホームと繋がっているが、かつての三陸鉄道南リアス線は駅舎から一番遠くにある5番線を使う。5番線は他のホームから独立した離れ小島のようなホームで、盛方面からつながる線路はホームの先で行き止まりになっている。現在も盛-釜石間の区間列車が使っていて、前日乗車した普通列車はこの5番線に到着した。現在は宮古・久慈方面の列車も発着する釜石駅の三陸鉄道。当然これらの列車はJR東日本側のホームを使うので、改札自体は別でも同じホームにたどり着く。三陸鉄道側にも5番線へ行く地下通路があるが、その途中で1~4番線(JR東日本側の改札の先にある)地下通路に繋がる連絡通路が設置されている。もはや改札を別にしておく意味もあまりないかもしれない。

釜石線の快速列車「はまゆり」に乗車する

さて、駅前を少し歩いた後、3日目の行程をスタートする。列車の発車時刻の15分前になると改札が始まった。駅構内には行列ができていたが、今回に限っては座席の争奪戦のためにこの列に並ぶ必要はない。なぜなら、これから乗車する列車には指定席者があり、指定席を手配済みだからである。ローカル線巡りとなるとしばしば座席の争奪戦になることがあり、そうならないためになるべく混んでない列車を調べたり、乗り継ぎに十分なゆとりを持ったりしなければならない。これから乗車する列車は、ローカル線の一般列車としては珍しく指定席車両があるので、座れるかどうかの心配をしなくてもよかった。1両でも半室でもこういう設備があると本当に助かる。改札が開始されたので、改札内へ。釜石線と三陸鉄道リアス線が共用で使う3番線へ向かうと既に3両編成の乗車列車が停車していた。

釜石から乗車したのは、7時41分発の快速はまゆり2号盛岡行き。快速はまゆりは、かつて釜石線経由で運転されていた急行「陸中」をルーツとする列車で、ローカル線の快速列車としては珍しく指定席車が連結された列車である。急行陸中は、その昔仙台から秋田まで東北本線、釜石線、山田線、花輪線、奥羽本線を経由して走っていた超遠回り急行列車だった。この列車が徐々に区間短縮され、最終的に快速に格下げされた列車が、この快速はまゆりである。今の時代にこのロングラン列車があったら、東日本のローカル線の乗りつぶしも相当捗っていたに違いない。

現在は1日あたり4往復が運転され、全列車釜石線内で釜石寄りの1両が指定席車となっている。指定券はえきねっとでも発売されている。530円なので、旅行の時や途中駅から乗車する時には重宝するだろう。キハ110系は基本的に中間部がボックスシートのセミクロス配置の車両が多いが、初期に製造された0番台は急行用として製造されたため、車内はリクライニングシートが並んでいる。快速はまゆりには基本的にこの車両が使用される。ただし自由席車についてはボックスシートタイプのキハ110系が使われることもある。この日は3両ともキハ110系0番台での運転だった。

乗車記録 No.13

釜石線・東北本線 快速はまゆり2号 盛岡行

釜石→盛岡 キハ110系

オメガループの仙人峠を越えて"民話と妖怪の里"遠野へ

釜石駅を発車した列車は駅を出て少しだけ三陸鉄道リアス線と並走し、甲子川を渡る。駅構内には機関庫と転車台が見える。これは2023年6月まで釜石線で運行されていたSL銀河が使用していたものである。SLが運行終了したので、機関庫も転車台も今は使われていない。今後どうなるのだろうか、気になるところである。列車は釜石を出ると小佐野、松倉と連続的に停車していく。釜石の市街地は甲子川の両岸の狭い場所に細長く形成されているので、快速列車であるこの列車も釜石の市街地を出るまでは各駅停車だった。写真のように釜石駅周辺では、晴れていたが山の奥へと進んでいくと、天気が急変した。

小佐野、松倉と乗客を拾い、次の洞泉駅を通過してからが、釜石線の一番の見どころである。地図を見ると一目瞭然だが、線路はΩ字状に敷かれていて、まっすぐ進めばすぐのところをかなり遠回りして走っていく。地図で見ればトンネル掘ればいいような気がするが、ここにはかなりの高低差があり、その勾配を少しでも緩やかにするため、わざわざ同じところを行って帰ってくるような形で線路が敷かれている。ここは仙人峠とよばれる釜石と遠野を分ける険しい峠である。

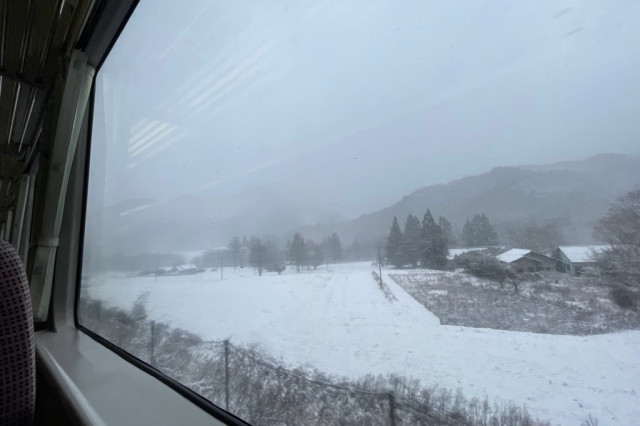

松倉駅を出たあたりから雪が舞いはじめ、仙人峠に挑む直前には写真のような積雪の車窓となった。ここからどんどん標高を上げていく釜石線。それと同時に車窓もまた雪深くなっていった。

列車はオメガループ区間へと突入し、エンジンを唸らせながら走っていく。やがて車窓の左手には赤い橋が見えてくる。この列車が数分後に渡る橋である。鉄橋はかなり高いところにある。仙人峠の標高差の象徴とも言える光景が広がる。Ωの頂点の手前には陸中大橋駅がある。駅構内には大きなコンクリートの構造物がある。かつてこの駅は鉱山から採掘した鉱石の運び出しが行われていて、貨物の取り扱いがあった。その構造物はそのころ使われていたホッパーらしい。写真は駅構内だが、使われていない線路が今もいくつか残っていた。この駅を出ると、線路はカーブして180度進行方向を変え、先ほど車窓に見えた赤い橋を渡る。今度は赤い橋の上から、先ほど通った線路が見えた。オメガループで標高を上げた列車は、遠野の盆地を目指して長いトンネルを通る。

列車はトンネルをいくつか通った後、足ヶ瀬駅を通過。ここでは花巻発の普通列車とすれ違った。釜石線はキハ110系とキハ100系がどちらも活躍する路線であり、快速列車にはキハ110系が、普通列車にはキハ100系が使用されている。駅のホームもこの積雪。これが1日で降った雪というのが九州から来た自分にはちょっと信じがたい。少なくとも、九州でこんなに雪が降ったら、ローカル線は間違いなく終日運転見合わせだろうし、仕事にも学校にも行けなさそうだ。しかし、東北ではこんなの序の口で、珍しがってるのは九州の人間くらいなものだと思う。

列車はしばらく山間を走っていく。車窓には積雪した沿線の景色が広がる。これまでの東北の車窓は秋の車窓しか見たことがなかったが、釜石線では冬の車窓を楽しむことができた。とはいえ、降りすぎは旅程を崩壊させるのでよろしくない。太平洋側でこの積雪だから、日本海側ではさらにすごい積雪だったようで、近くの北上線は運転見合わせ、前日に乗車した大船渡線も大幅な遅れが発生していた。ドカ雪というのはやっぱり怖い。

列車は遠野の盆地へと入り、遠野駅へと到着した。釜石線の中間駅で一番大きなこの駅では、比較的多くの乗車があった。遠野市は人口2万5千人ほどの街で、民話と妖怪の里として知られている。少し前にNHKで妖怪伝説をテーマにした番組を見ていて、遠野が出て来たのを思い出した。柳田國男の遠野物語という東北の民話伝承を記録した作品の舞台として有名である。駅から少し離れたところにはカッパ淵という淵があり、カッパがいるとかいないとか。駅構内は広く、SL銀河はここで給水のため1時間以上停車時間がとられていた。

遠野盆地をあとにして、宮守のアーチ橋を渡る

遠野駅を発車した列車は市街地を抜けて盆地の田園風景の中を軽快に走っていく。先ほどの仙人峠周辺に比べれば積雪は幾分マシになった。冬の田園風景はちょっと殺風景。でも雪が降ったおかげで東北らしい景色になった。遠野の盆地を抜けた列車は、次の宮守へ向けて再び山間の景色の中を走っていった。

遠野の次の停車駅である宮守駅の手前で、列車は宮守川を渡る。この宮守川橋梁は昭和18年に完成した立派なアーチ橋で、遠野市や宮守駅周辺の観光名所のひとつとなっている。橋の周辺は公園として整備されており、道の駅みやもりも設置されている。釜石線でも有名な撮影スポットとして知られている他、夜間にはライトアップが行われ、鉄道ファンだけでなく、この地域の観光名所の一つになっている。ただし、橋の上を通る列車からはその橋自体を見ることはできない。いつか下から通過する列車を見てみたいところだ。

花巻へ出れば積雪も多少は収まるかと思ったが、遠野盆地を出て花巻へ近づくにつれて、積雪の量は多くなる一方だった。宮守を出た列車は土沢に停車。ここから列車は花巻市へと入り、下り坂で山を下りていく。

さて、盛岡と三陸を結ぶ山田線がもはや盛岡-宮古間の移動需要を106急行・特急バスに奪われているが、釜石線の場合はどうかと言われれば、釜石線の方が優勢である。釜石から盛岡間のバスは岩手県交通によって運行されているが、1日1往復のみで運行本数は少ない。所要時間はバスの方に軍配が上がるが、快速はまゆりも負けておらず、釜石~盛岡間の所要時間の差は20分程度になっている。遠野から乗車する乗客も多く、釜石線は岩手県内の都市間輸送に使われていることが、実際に乗ってみてよく分かった。

列車は新花巻駅へと到着した。ここは東北新幹線との接続駅。新幹線に乗り換える乗客が乗り換えて行った。一方で駅のホームには遠野・花巻方面へ向かう乗客が列車を待っていた。快速も運転されているし、本数も比較的多いので、釜石線は一定の需要がありそうだ。新花巻駅は花巻市街地から少し離れた場所に駅がある。駅の周りはレンタカー屋と飲食店がある以外に特に何もない。駅周辺だけで見ればこの駅が東北新幹線で一番何もないのではないかと思う。

新花巻の次はいよいよ花巻駅。北上川を渡り、花巻の市街地へと入る。市街地の直前ではいわて花巻空港の滑走路の南側を走っていくが、高速道路や建物があるので、滑走路自体は見えなかった。

釜石で方向転換後、東北本線を盛岡へ快走

列車は花巻駅に到着。花巻駅は釜石線の起点駅である。ここからは釜石線から東北本線へと入って終点の盛岡まで走っていく。ここでは運転台交換のため数分停車。せっかくなのでホームに乗りてみた。釜石線の線路は花巻駅に北側から入って来るので、盛岡駅方面へ行くにはここで進行方向が変わる。花巻~盛岡間の所要時間は30分ほどなので、ここでは基本座席の転換は行わない。

雪が降りしきる花巻駅。雪予報とは言え、こんなに雪が降るとは思っていなかった。九州で数センチの積雪になるのはひと冬に一度あるかないか、この冬こんなに雪が降っているのを見るのはこれが最初で最後になるかもしない。雪の中の鉄道旅もまた遠くまで来た感じがしていい。

運転台の交換が行われ、指定席車である3号車が先頭車両となった。乗車中の列車は指定席車である3号車と自由席車である2号車にラッピングが施されていた。JR東日本と盛岡に本社を置くヘラルボニーという会社が共同で実施しているもので、今年秋から運行されている。ヘラルボニーは知的障害を持つ作家とライセンス契約を結び、作品の販売等を行っている会社で、このラッピングも岩手県在住の作家が描いた作品を活用している。

花巻を発車し東北本線へと入った。列車はおよそ25分ほど東北本線を下り、終点の盛岡へと走っていく。東北本線に入っても快速運転は続く。途中の停車駅は矢幅のみ。その他の駅は通過するので、とても快適だった。なお、快速はまゆりのうち、日中の1往復は盛岡~花巻間で各駅停車となる列車もある。

次の矢幅が近づくと、車窓の雪は一気になくなり、青空が広がるようになった。岩手県全体が雪というわけではなく、この日は岩手県南部が大雪だったらしい。東北本線内の途中駅である矢幅は、ここ最近発展してきた街。街は矢巾と書いてやはばと読むが、駅は矢幅と書く。駅から東へ行ったところに岩手医科大学の矢巾キャンパスと付属病院がある。矢幅の少し南にある柴波中央から盛岡間は東北新幹線が東北本線の線路とずっと並走している。

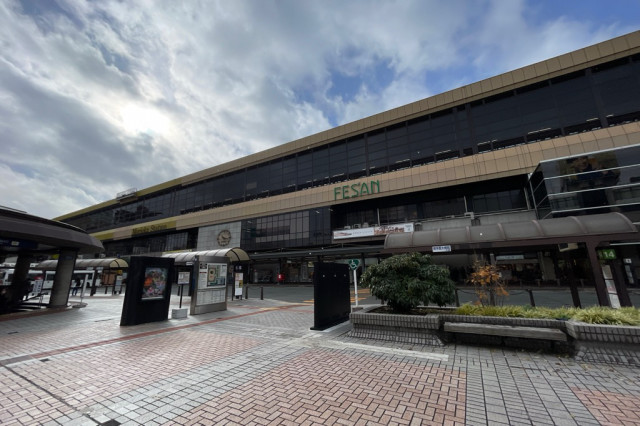

釜石から2時間20分、列車は終点の盛岡に到着した。前回の旅でも訪れた盛岡駅に約一か月ぶりに帰ってきた。1ヵ月前も寒気の影響でかなり冷え込んでいた盛岡だが、季節は着実に進んでいて、1か月前よりもさらに寒さが増して、基本晴れてはいたものの、雪もちらついていた。

盛岡からはさらに北へ進み、旅の前半のゴール地点となる八戸を目指す。列車の接続があまりよくないので、盛岡では約1時間30分待ちとなる。改札の外へ出て、盛岡の街を見に行くことにした。

乗り換え時間を使って、盛岡のシンボル"二度泣き橋"と北上川を見に行く

時刻は10時過ぎ。少し早いが駅の立ち食いそばで腹ごしらえをして、駅舎の外へと出て来た。一か月前に初めてこの駅に来た時は、駅構内の構造がよく分からず迷子になりそうだったが、だいぶ慣れた気がする。前回の旅行記でも書いたのだが、盛岡駅は岩手県を流れる東北の大河川北上川と、東西から北上川に注ぐ中津川、雫石川の合流地点に近い場所にある。そのため、駅の東口側、西口側それぞれ近い場所に川が流れている。盛岡駅周辺も立派な市街地の一部だが、市役所や県庁、繁華街などがある中心市街地は駅の東側の北上川を渡った先にある。あまり遠くへは行けないが、せっかくなので、駅と中心市街地の間を流れる北上川を見に行くことにした。

まずは駅の北側にある旭橋へとやってきた。ここは前回の旅で盛岡から宮古へ向かった際に乗車した岩手県北バスの106特急バスも通った橋。橋の駅側には大きな交差点があり、県道同士が交わっている。北上川と聞くと大きな河川をイメージするが、盛岡は北上川の中でも割と上流部に位置するので、川幅は広くはない。写真は北西方向を向いていて、天気が良ければ、写真の奥の方に岩手県の名峰岩手山を見ることができる。この日は生憎その姿を見ることはできなかった。岩手山は自分にはなかなかその姿を見せてくれない。

旭橋から河川敷を歩き、下流に架かる橋まで歩いてきた。この橋は開運橋という名前で、盛岡を象徴する橋になっている。盛岡駅と中心市街地を結ぶ橋であり、玄関口から街の中心部への廊下の役割を果たしているのがこの開運橋。開運橋という名前もとてもいいが、この橋には別の通称があり、広く"二度泣き橋"という名前が有名である。

なぜこの橋が二度泣き橋と呼ばれるようになったか。その起源は明確にはわからないらしく、いつの時からかこの呼び名が定着したらしい。しかし、その由来は先ほど書いた駅と街を繋ぐ役割にある。東京などから盛岡に転勤してきた人は、盛岡駅に降り立ち、遠いところまで来てしまったと泣いてこの橋を渡り、街へ向かう。しかし、盛岡を離れるころには、すっかり盛岡に馴染み、そして盛岡の人の温かさに触れ、去るのが名残惜しくて涙して、街から駅へと向かう。駅から街へ行くときは寂しさに泣き、街から駅へ行くときは温かさに泣く。それがこの橋が二度泣き橋と呼ばれる所以である。

今回は残念ながら岩手山の姿を見ることはできなかった。これは今後盛岡に訪れた際の宿題としてとっておきたいと思う。盛岡からは再び北への移動を再開。旅の前半のゴールとなる八戸、蕪島神社を目指した。

次話