【旅行記】東北鉄道大周遊2023~IGRいわて銀河鉄道と青い森鉄道で蕪島神社を目指す~

前話

釜石駅から快速はまゆりに乗車して、1ヵ月ぶりの盛岡へとやってきた。東京から東北のローカル線を巡って八戸の蕪島神社を目指す今回の旅の前半部分は佳境へと突入。盛岡からは、IGRいわて銀河鉄道から青い森鉄道へと直通する普通列車に乗車し、八戸へ向かった。

IGRいわて銀河鉄道から青い森鉄道への直通列車で八戸へ

盛岡駅はJRとIGRいわて銀河鉄道の改札が分かれている。IGRの改札を通り、八戸行きの列車に乗り込んだ。IGRいわて銀河鉄道と青い森鉄道は、旧東北本線を引き継いだ第三セクター会社である。岩手県区間である盛岡~目時間がIGRいわて銀河鉄道、青森県区間の目時~青森間が青い森鉄道に引き継がれて運行されている。両線は相互直通運転を行っており、盛岡から八戸までは1本の普通列車で移動が可能になっている。盛岡~八戸間は新幹線であれば40分ほどだが、普通列車だと大体2時間かかる。第三セクター会社であり、さらに2社に跨ることもあって運賃は結構高め。盛岡-八戸間の運賃は3,110円。新幹線の乗車券+特定特急券だと3,560円となっていて、400円ほどしか変わらない。今回はJRとIGR線、青い森鉄道線の通過連絡の規定を使って釜石から蕪島神社の最寄りである鮫駅までのきっぷを購入していたので、快速はまゆりから使っていた乗車券を引き続き使用した。盛岡と八戸を接続駅としてIGR線と青い森鉄道線を使う通過連絡運輸は、JR東日本の駅と八戸線各駅間で発売されており、えきねっとでも購入することができた。

乗車したのは、IGRいわて銀河鉄道7000系を使用した普通八戸行き。盛岡-八戸間の普通列車には、IGR7000系のほか、青い森鉄道線の701系も使用されている。青い森鉄道の車両には前回の旅で乗車したので、今回はIGRの車両に乗りたいと思っていたので、IGR車でよかった。

乗車記録 No.14

IGRいわて銀河鉄道・青い森鉄道

普通 八戸行 盛岡→八戸 IGR7000系

盛岡では座席の7割程度が埋まる程度で発車した。次の青山駅でも結構な人数が下りていき、その後も乗車に対して降車が多い状態が続いたので、好摩に着くころにはガラガラになっていた。盛岡~好摩間は前回の旅で花輪線に乗車しているのでこれが2度目の乗車。前回とは逆側の車窓には新幹線の車両基地や、雲の中にちょっとだけ姿を現した岩手山ののシルエットを見ることができた。盛岡~好摩間は、花輪線からの普通列車で既に乗車済み。好摩から先がIGRいわて銀河鉄道の未乗区間だった。

列車は好摩から15分ほどでいわて沼宮内駅に到着。東北新幹線との接続駅で、新幹線の当駅は東北新幹線の中でも利用者の少ない駅として知られている。岩手町の役場がある沼宮内という地区にある駅で、駅自体は結構大きい、盛岡側の輸送の一端となる駅でもあり、この駅で折り返す列車も多い。朝の東北本線との直通列車が折り返すのもこの駅で、この駅まではJR東日本の701系も乗り入れてくる。

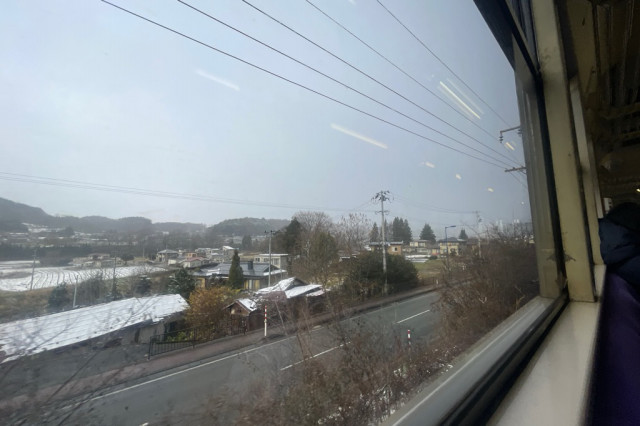

いわて沼宮内駅を出ると車窓も雪景色へと変わり始めた。いわて沼宮内駅の2駅先は奥中山高原駅。高原と名前が付くとおり、列車は盛岡から標高を徐々に上げている。奥中山高原駅の標高は427mで東京から青森へ続く第三セクター移管区間を含めた東北本線では最も標高が高い駅である。前回の記事で眺めた北上川もこのあたりが源流となっている。花輪線沿線の八幡平や安比高原から山続きになっているのが奥中山高原で、県境を跨ぐわけではないが、この先は川の流れも青森県側へと向いている。一戸、二戸、・・・と〇戸という地名が現れるのもこの先である。

列車はしばらく山の中を走り、やがて一戸に到着。〇戸という地名を見ると青森県のような気がするが、一戸、二戸、九戸は岩手県である。一戸は2023年のドラフト会議で巨人から一位指名された西舘投手の出身地。駅舎には西舘投手を祝福する横断幕が掲げられていた。一戸の一つ手前の小鳥谷あたりから八戸市街へと流れ出る馬淵川と並走する。この先でも何度かこの川の橋を渡っていく。

二戸で貨物列車に道を譲る

一戸の次は二戸駅。二戸駅では貨物列車の通過待ちのため8分ほど停車した。いわて沼宮内に続き、二戸も東北新幹線の駅がある。駅の雰囲気はさっきのいわて沼宮内と似ているが、新幹線の駅が左右逆にある。一戸は町たが、二戸は市。二戸駅からは三陸側の久慈へのバスが運行されていて、盛岡から久慈へ直接バスで行くよりも所要時間を短縮できる。盛岡-久慈間のバスの所要時間は2時間45分だが、新幹線を使うことで2時間を切る。

やがて一戸方面から貨物列車の姿が見えて颯爽と乗車中の普通列車を追い越していった。首都圏と北海道を結ぶ貨物の大動脈の一部となっているIGRいわて銀河鉄道線。貨物列車が多数運行されており、その貨物列車の線路使用料というのが大きな収入源になっている。少し離れた北海道では今函館本線の新幹線開業後の処遇について議論がなされている。もし船便になるとすれば、IGRいわて銀河鉄道をはじめとする各地の第三セクター会社に影響するのは必須である。なお、お隣の青い森鉄道に関しては、青森県が線路を保有を行う第三種鉄道事業者となっている。青森県区間では、青い森鉄道の列車の線路使用料も、JR貨物の線路使用料も青森県の収入となっている。

県境の接続駅目時からは青い森鉄道へそのまま直通

二戸駅を発車すると青森県は目前にまで迫っている。二戸の2駅先にある金田一温泉がIGRいわて銀河鉄道の駅としては最後の駅である。この駅から盛岡側へは区間列車の設定もある。金田一温泉を出ると少し長いトンネルを通って次の目時駅へ。トンネルを出ると馬淵川を渡るが、ここが岩手県と青森県の県境となる。列車は青森県へと入り、目時駅へと到着した。

目時駅は境界駅だが、ここが境界となっているのはただ県境の最寄りだからというだけなので、駅は至って普通の駅である。ただ、駅名標がIGRいわて銀河鉄道から青い森鉄道のものへと変わった。乗務員はIGRの乗務員がそのまま八戸まで乗務するため、交代もなく、青い森鉄道に入ったからと言って何か大きな変化があるわけではない。目時からは青い鉄道の列車となって八戸へと走っていく。

三戸あたりまで来ると馬淵川の川幅もだいぶ広がっている。青森県に入って最初の街である三戸では八戸方面へ向かう乗客が乗車してきた。列車はこの先も馬淵川に沿って八戸へと進んでいく。盛岡を出て既に1時間30分が過ぎているが、八戸は遠かった。

盛岡から2時間で列車は終点の八戸へと到着。前回の旅で青い森鉄道の八戸-青森間には乗車済みだったので、これでIGRいわて銀河鉄道と青い森鉄道の全線での乗車を果たすことができた。列車は折り返し盛岡行の普通列車として、来た道を帰っていく。八戸のこの日の最高気温は1℃。盛岡よりもさらに寒くまさに身にしみる寒さだった。

八戸駅から蕪島神社の最寄り駅、鮫へ

昨年、そして前回の旅に引き続き、また来てしまった八戸駅。八戸に来るのはもうこれで3度目。今現在、東北の街の中で一番来たことのある街になってしまった。1日目に東京駅から山形新幹線に乗り込み、米坂線、陸羽西線、陸羽東線、大船渡線、釜石線、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道と巡ってきた旅の前半は八戸がゴール。今回の旅の目的を一つクリアした。もうこのまま盛岡に帰ってもいいのだが、時刻はまだ14時帰るには早すぎるし、せっかく3度目の八戸に来たのに何もせずに帰るのももったいない。そこで八戸市の観光地として知られる蕪島神社を観光して盛岡へ帰ることにした。青い森鉄道と八戸線の普通列車との接続が絶望的で、なんと1時間待ち。駅近くの施設でコーヒーを飲んで小休憩。八戸も雪が降ったり、青空が広がったりと不安定な天気だった。

約1時間ほどの乗り継ぎ時間を経て、八戸からは八戸線の久慈行きの普通列車で蕪島神社の最寄り駅である鮫駅へと向かった。八戸線には八戸に来るたびに乗車している。キハE130系500番台もその度にお世話になっていて、見慣れた存在となった。

乗車記録 No.15

八戸線 普通 久慈行

八戸→鮫 E130系500番台

八戸から普通列車に揺られ20分、八戸の市街地を通り抜けて、鮫駅へとやってきた。ここが八戸の観光スポットの一つである蕪島神社の最寄り駅である。駅名標にも蕪島神社とウミネコが描かれている。蕪島周辺にやってくるウミネコは八戸線のシンボルとなっている。鮫駅は八戸線の八戸市街地区間の端にあたる駅である。ここから八戸線はしばらく海岸沿いを走っていく。市街地の端であるため、この駅で八戸方面へ折り返す区間列車も多数運転されている。駅は2面3線で、折り返しの列車は間の2番線を使う。

鮫駅の駅舎。駅舎内にはかつてキオスクの営業もあったそうだが、現在は待合室があるのみである。みどりの窓口は現在も営業しているが、終了時間が15時前と早い。ちょうど駅の窓口・改札の営業終了時間だったようで、乗車した列車からの下車客の改札を終えると、窓口・改札の営業が終了した。八戸線は基本ワンマン運転で、下車する際は一番前のドアから下車となるが、鮫駅に関しては窓口営業時間のみはどのドアからも乗降が可能である。

駅舎の前には、鮫駅だけにサメのオブジェが設置されている。鮫という街の名前の由来を調べると、その由来は鮫とは全く関係がなく、沢が方言でなまって鮫になったらしい。雪がちらつく鮫駅前。オブジェの鮫も寒そうだった。鮫では約2時間ほどの滞在時間を設けた。駅と蕪島神社は徒歩15分ほど離れているので、スマホの地図を頼りに蕪島神社を目指した。

蕪島神社を観光する

鮫駅から蕪島神社までは歩いて15分ほどかかる。鮫駅の駅舎撮影しているうちにどんどん吹雪いてきて、蕪嶋神社までの道中は、吹雪の中を歩く羽目になった。駅前の道を進み、その先でいちど踏切を渡って、港の方へ出ると、後は道をまっすぐ進めばやがて蕪島神社が見えてくる。どうやら駅から神社まで歩いてきた時間帯が1番吹雪いていたようで、神社に到着すると吹雪はおさまった。それならば、止んでから駅を出ればよかったと後悔した。それでも九州人には吹雪の中を歩くと言うのも、1年に1度できるかどうかの貴重な経験である。やがて蕪島が見えてきた。蕪島の頂上に建つのが蕪島神社である。

蕪島はその名の通り、本土と少し離れた場所に浮かんでいた小さな島だった。船で行き来したり、橋がかけられていた時期もあったが、1942年に埋め立てられて陸続きとなった。蕪島の頂上にある蕪島神社は、弁財天を祀る神社で、商売繁盛や漁業の安全を守る神様として長年にわたり信仰されている。立派な鳥居と灯籠の横には、八戸小唄の石碑が設置されている。この唄は、昭和初期に当時の八戸市長の考案で生まれた民謡調の曲で、現在は八戸駅の新幹線ホームの発車メロディーにも採用されている。

鳥居をくぐり、階段を上ると、立派な社殿が姿を現す。とりあえず商売繁盛と今回の旅の安全を願って参拝した。蕪島神社は2015年11月に社殿が全焼する火災が発生している。その後、2016年から再建がスタートし、2020年に完成した。新しい社殿は青森県産の木材が多く使われており、まだ完成から3年ほどしか経っていないので、真新しかった。

蕪島から南側の海岸は種差海岸など美しい海岸線が広がっている。蕪島神社を含めた八戸の観光地の一つとなっている。蕪島もゴツゴツとした岩場が海に迫り出しているが、この先もしばらくこうした光景が続く。

蕪島といえば、先述のとおりウミネコが有名である。ウミネコは渡り鳥で、八戸には3月~8月にやってきて、ここで子育てを行うという。今は真反対の季節なので、当然ウミネコは一匹もいない。ただし、夏はウミネコの原宿みたいな状態になるので、こんなにのんびり太平洋を眺めることもできないだろう。ウミネコの糞が降ってくるので、夏は傘を持参した方がいいらしい。

鮫駅から歩いてきたときは吹雪いていたが、徐々に天気が回復し始め、西の空には青空が広がり始めた。蕪島神社周辺は依然と雪が舞っていて、その雪に夕日が当たり、なんだか幻想的な光景が広がった。八戸の市街地の先に沈む夕日を蕪島神社から眺める。この時間に蕪島神社に来て正解だった。神社の前には休憩所があり、蕪島神社の歴史やウミネコについての展示があった。夕日がなんだか暖かそうに見えるかもしれないが、風も強く、手が凍りそうなくらい寒かったので、しばらくこの休憩所で休憩した。

この旅の第一案を計画し始めた頃、たまたまテレビでNHKのドキュメント72時間をやっていて、舞台がここ蕪島神社だった。テレビで見たのが直接的な因果ではないが、以前から蕪島神社には行ってみたいと思っていた。蕪島神社を初めて知ったのは東日本大震災の時だったと思う。八戸線の被害状況が書いてあったところに蕪島神社が登場していて、面白いところに神社があるんだなと思ったのを覚えている。八戸市の港周辺も東日本大震災では津波の被害を受けた。ネットで調べると、津波が到達した際に奥の丘の上から撮影した写真が出てくる。蕪島神社の階段下の神社周辺(この写真のあたり)も津波が襲った。初めて蕪島神社を知ってから10年以上が経ち、今回初めて蕪島神社に訪れることができた。

旅の前半部分を完走して盛岡へと戻る

蕪島神社を観光後は、鮫駅に近い鮫バス停から八戸市交通部の路線バスに乗車。途中の上左比代というバス停で下車して、一つ用事があったので、バス停から10分ほど歩いたところにある十和田観光鉄道八戸営業所に立ち寄った。そこからさらに15分ほど歩いたラピアという商業施設で小休憩。ラピアから八戸駅行のバスに乗車して八戸駅へと戻った。八戸の中心部の大通りは一方通行となっているのが特徴的。この通りを通るのは2度目だが、一方通行だらけなので、土地勘がないと運転には苦労しそうだといつも思う。

乗車記録 No.16

八戸市交通部 [F1]大杉平バスセンター行

鮫→上左比代

乗車記録 No.17

八戸市交通部 [N60]八戸駅前行

ラピアバスセンター→八戸駅前

乗車記録 No.18

東北新幹線 はやぶさ46号 東京行

八戸→盛岡 E5系

八戸からは東北新幹線でこの日の宿泊地である盛岡へと戻った。これまで東北新幹線を走るはやぶさには数回乗車したことがあるが、いずれもJR北海道のH5系での運転だった。八戸から乗車した列車はE5系での運転で、これが人生初のE5系への乗車となった。往路はIGR線と青い森鉄道線で2時間かけて走ったが、復路は新幹線でたったの40分。新幹線の偉大さを実感した(写真は別の列車)。

盛岡に到着した列車は、後ろに秋田からのこまちを併結する。せっかくなので、連結作業を見学。遠目では見たことあったが、近くで見たのはこれが初めてだった。連結作業が終わり、こまちの乗客の乗り降りが終わると、列車は発車時刻となる。ホームには発車メロディーが流れる。盛岡駅の新幹線ホームでは、小田和正のダイジョウブが採用されている。東京へ旅立つ人へ、そっと背中を押してくれるようなメロディだった。

釜石からスタートし、釜石線とIGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道に乗車後、蕪島神社を観光した3日目は盛岡で終了。この日は盛岡駅前のホテルに一泊した。最終日となる4日目は、舞台を南東北へと移し、阿武隈急行と福島交通飯坂線に乗車していく。

次話