【旅行記】東北鉄道大周遊2023~阿武隈急行で福島へ~

前旅

東北大周遊の旅は最終日となる4日目に突入した。前半3日間はいくつかのローカル線と第三セクター路線に乗車しながら青森県八戸市の蕪島神社を目指してたが、最終日は舞台を宮城県と福島県へと移し、両県にまたがる阿武隈急行と福島駅から延びる福島交通飯坂線に乗車する。前日から宿泊していた盛岡駅から最終日の4日目がスタート。まだ辺りは真っ暗だが、始発の新幹線に乗車するため駅へと向かった。

前日は八戸から盛岡へとはやぶさに乗り、この日は盛岡から仙台へと向かうならば、前日のうちに仙台に行っておけば、こんなに朝早くから動く必要などなかったのだが、この日は仙台で有名な駅伝の大会が開かれていて、駅周辺の宿も価格が高騰していたのであきらめた。しかしながら、前日夜は盛岡駅で名物の冷麺を食べることができたので、盛岡泊で正解だったと思う。

始発列車で盛岡から仙台へ

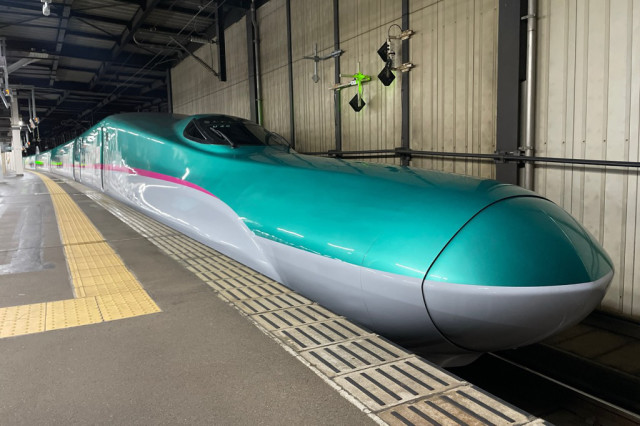

盛岡から乗車したのは、盛岡6時10分発のはやぶさ102号東京行き。盛岡から仙台・東京方面への始発列車となる列車で、仙台までは各駅に停車し、仙台からは大宮、上野、東京と停車する列車である。この列車には仙台駅まで乗車した。ホームに上がるとE5系が停まっていたので、この列車がはやぶさ102号かと思ったら、そうではなかった。この車両は7時台のやまびこに使われる車両で、乗車する列車は、盛岡駅の北側には車両基地から回送されてきた。

このはやぶさ102号はE5系+E6系の17両編成で運転される。東京~盛岡間でE5系とE6系が連結する列車は、「はやぶさ」と「こまち」が連結する2階建て列車として運転されるが、一部には17両全てがはやぶさとなる列車が存在している。この列車はその貴重な1本である。通常「こまち」のE6系も「はやぶさ」となるため、E6系側でも「はやぶさ」の緑の種別行先表示が表示されている。E6系のはやぶさにも乗ってみたかったが、E6系には前回の旅で乗車したので、今回はE5系側を選んだ。早朝の便だったので、盛岡からの乗客の姿は少なかった。

乗車記録 No.19

東北新幹線 はやぶさ102号 東京行

盛岡→仙台 E5系

まだ真っ暗な盛岡駅を発車した列車は、各駅に停車しながら仙台へと向かう。前日に釜石線で通った新花巻に差し掛かる頃には夜が明けてきて、北上駅に着くころには明るくなった。この日は快晴だったが、花巻や北上周辺では前日の積雪が残っていた。某国民的スターの出身地の水沢江刺、一昨日に降り立った一ノ関と停車すると、このあたりで朝日が車窓の反対側から差してきた。その後は栗駒山や陸羽東線で越えた山々を車窓に走り、盛岡からおよそ1時間10分で仙台に到着。かなり前の号車に乗ってたので、途中駅からの乗車は少なかったが、仙台駅では多くの乗客が列車を待っていて、17両編成もほぼ満杯の状態で発車していった。

仙台駅から阿武隈急行へ直通する普通列車に乗車

去年、品川から特急ひたちに乗車してやってきた以来の仙台駅。ここからは在来線へと乗り換える。仙台駅は東北一のターミナル。在来線は路線としては東北本線、仙石線、仙山線の3路線が乗り入れるが、系統としては岩沼から分岐する常磐線、石巻へ向かう仙石東北ライン、名取から仙台空港へ向かう仙台空港アクセス線、そして槻木から阿武隈急行が直通する列車なども乗り入れてくるため、非常に多彩な行先の列車が行き交う駅となっている。今回乗車するのは、このうち1番希少である阿武隈急行への直通列車。阿武隈急行は東北本線の槻木から角田、丸森、梁川を経由して阿武隈川沿いに進む鉄道路線であり、朝夕の一部列車は槻木から東北本線へと乗り入れて仙台駅まで運転されている。仙台空港アクセス鉄道と並び、仙台駅の在来線ホームへやって来る私鉄路線の一つである。

仙台から乗車したのは、7時53分発の東北本線、阿武隈急行線直通の普通梁川行き。仙台から東北本線を上り、槻木から阿武隈急行線へと入って福島県の梁川駅まで向かう路線である。阿武隈急行からJRへの直通列車は、現在朝夕1往復ずつの計2往復の運転。主に阿武隈急行沿線から仙台方面への通勤・通学に対応したダイヤとなっている。平日は全列車が”ただの”普通だが、土休日は朝の仙台発梁川行と夕方の梁川発仙台行が「ホリデー宮城おとぎ街道号」という列車名で運転されている。ホリデー快速を思い出すネーミングだが、少しでも阿武隈急行線沿線に観光客を呼び込みたいというのが背景にあるのだろうと推測される。使用車両は阿武隈急行のAB900系電車。JR東日本のE721系をベースに導入された新型車両である。阿武隈急行には従来から使用されている8100系もいるが、現在は阿武隈急行からJRへと直通する列車にはこの車両が使用されてる。仙台への直通列車は4両編成での運転。さっそく乗り込んで終点の梁川へと向かった。

乗車記録 No.20

東北本線・阿武隈急行線

普通 ホリデー宮城おとぎ街道号 梁川行

仙台→梁川 AB900系

仙台駅の発車メロディーとしておなじみのフォルテッシモが鳴ると、列車は仙台駅を発車した。仙台発の列車なので、乗車した列車はガラガラだったが、すれ違う列車は、どの列車も混雑していた。各方面からの列車が集結する仙台駅周辺は列車の本数も多いので、列車は頻繁に反対列車とすれ違う。さすがは東北一の大都市の幹線路線。風格を感じる。長町、太子堂と仙台市街を走り抜け、南仙台あたりまで来ると車窓には田畑が見え始める。仙台市を離脱し、名取市へ入ると、名取駅に到着。ここで仙台空港アクセス線が枝分かれする。この路線はまだ乗車したことがない。いずれ仙台エリアの未乗路線を巡る旅に来た際に飛行機からの乗り継ぎで使ってみたいと思ってる。

さて、名取を出て、館腰を発車すると、次は常磐線が分岐する岩沼駅である。常磐線は岩沼駅を出たところで阿武隈川を渡る。これから進んでいく阿武隈急行は、この阿武隈川に沿って福島へと進んでいく路線である。最上川そして北上川と東北の大河川を見て来た今回の旅だが、阿武隈川もまた東北の大河川の一つ。那須連山を源流に、郡山、福島を経由して宮城県の岩沼から太平洋へと注ぐ。東北本線も白河から福島まで阿武隈川に沿って走るが、福島から岩沼間は阿武隈川から離れたところを走る。阿武隈川に沿って東北本線のバイパス路線のように敷かれたのが、これから乗車する阿武隈急行線である。

岩沼を発車すると次は槻木である。このあたりの東北本線は、岩沼から仙台方面が乗車済みで、岩沼以南は未乗だったが、今回の旅で一駅だけ乗車区間が延びた。この先の槻木~福島間は東北本線よりも阿武隈急行に先に乗ることになってしまったが、阿武隈急行は現在今後の運行の在り方について議論がなされていて、東北本線よりも先に乗車しておいた方がいいだろうという判断で、今回乗車することにした。岩沼を出ると車窓の奥には蔵王を見ることができた。この日の蔵王は前日の雪を積もらせて、真っ白に輝いていた。

槻木から阿武隈急行へ直通、蔵王を見ながら田園風景の中を走る

列車は槻木駅に到着。ここではJR東日本の乗務員から阿武隈急行の乗務員へ乗務員交代が行われ、数分停車の後、阿武隈急行へと入った。東北本線はこの先、阿武隈川の支流である白石川に沿って西へ進み、白石から山を越えて福島へ向かう。一方の阿武隈急行は槻木で東北本線と別れた後、福島駅の手前で再び東北本線と合流する。それまでしばし東北本線とはお別れということになる。ちなみに、この列車の数分前には東北本線の福島行の列車が走っていた。東北本線は基本的に白石で系統が分かれていて、仙台から福島へ向かう際には白石で乗り換えが発生するが、朝には直通する列車も運行されているので、時間があれば乗り換えも必要ない。一方、槻木から福島間を走る阿武隈急行も基本的に梁川で系統が別れていて、阿武隈急行で福島方面に進んだ場合は必ず1回は乗り換えが発生する。

槻木を発車した列車は、白石川を渡り、その先で東北本線の上り線とオーバークロスする。阿武隈急行が東北本線から別れる形だが、線形上は東北本線がカーブして阿武隈急行かの線路から離れてく。その後は東船岡、岡と停車しながら角田を目指す。角田はJAXAの角田宇宙センターがある街。実際には東船岡から岡間の丘の上に宇宙センターがあり、主にロケットエンジンの開発が行われている。

蔵王を見ながら田園風景を走っていく列車。東北本線のようなロングレールではないので、ガタンゴトンとリズミカルな音を立てて走っていく。現在の阿武隈急行は開業時期により、槻木~丸森間、丸森~福島間に分けることができる。いま走っている槻木~丸森間は1968年に国鉄丸森線として開業した区間で、阿武隈急行線で最も歴史が古い区間である。国鉄丸森線は引き続き丸森~福島間での工事が行われていたが、国鉄再建にあたり第一次地方交通線に選定され、一旦工事が中断された。その後、沿線は第三セクターに移管することを決め、1986年に国鉄丸森線として運行されていた区間が先に阿武隈急行線へと移管。未開業区間の工事も再開され、それと同時に全線での電化工事も行われた。そして1988年に丸森~福島間が開業。加えて電化が完成し、電車の運行がスタートした。

かつての国鉄丸森線の終点、丸森駅で小休憩

列車は丸森駅に到着。ここでは反対列車待ち合わせのため8分間ほど停車した。ここがかつての国鉄丸森線の終点駅。ここから先は阿武隈急行に移管後に開通した区間へと入っていく。

阿武隈急行は度々災害に見舞われてきた。2011年の東日本大震災では、地震による被害を受け、全線で運転を見合わせ、全線再開まで約2か月を要した。また、2019年には東日本を襲った台風で阿武隈川が氾濫。阿武隈急行の線路設備も被害を受けたほか、沿線も広く浸水被害が発生し、甚大な被害となった。このうち、特に被害の大きかった丸森~富野間は、再開まで1年以上の時間を要し、2020年10月に全線で運転を再開している。さらに、2022年には福島県沖を震源とする大きな地震が発生。東北新幹線が脱線する被害が注目されたが、阿武隈急行も被害を受け、保原~福島間は、地震から3か月が経過した2022年6月に運転を再開している。何度も災害に見舞われている阿武隈急行だが、時間を要しながらも復旧し、今日も宮城・福島両県の沿線の足として多くの乗客を運んでいる。

乗車している普通ホリデーおとぎ街道号は4両編成。後ろの2両は「阿武急 ラプラス&ラッキートレイン」のAB-2編成での運転だった。ポケモンは、つい最近ピカチュウが四足歩行だったことを知って驚いたくらい全く専門外なので、詳しいことは知らないが、宮城県では「ラプラス」が、福島県の「ラッキー」が応援ポケモンとして選ばれているようで、両県にまたがる阿武隈急行では、その2つのポケモンが描かれているラッピング電車を走らせている。ラッピングは当初は車体だけだったが、最近になって車内のラッピングが行われたそうで、乗車日の数日前には福島駅で、地元の子供たちを招待してお披露目会も行われてた。

丸森から阿武隈川に沿って走り、県境を越える

反対列車が到着し、丸森駅を発車した列車は、しばらくして少し長い鉄橋を渡る。ここで渡る川こそ、宮城県と福島県にまたがる大河、阿武隈川である。天気に恵まれてたので、阿武隈川もエメラルドグリーンに輝いていた。ここから列車はしばらく、車窓の右手に阿武隈川を見ながら、阿武隈川が流れる山の谷間を進んでいく。丸森の次のあぶくま駅が阿武隈急行における最後の宮城県の駅となる。あぶくま駅を出るとまもなく県境を越え、列車は宮城県から福島県へと入った。

阿武隈川と並走する阿武隈急行。ただし比較的新しい路線なので、川より2段ほど高い場所を、トンネルを短絡しながら走っていく。そのため、阿武隈川を見渡せる場所というのは少ない。福島県へと入り、最初の兜駅に停車。その後しばらくすると一気に視界が開けて、福島盆地へと到達する。以後、阿武隈急行はこの福島盆地の中を走り、福島駅へと向かう。

再び車窓には田園風景が広がり始める。盆地に入って最初の富野駅は、阿武隈急行の福島側の輸送の一端となっていて、この駅で福島方面へと折り返す列車が何本か設定されている。乗車中の列車は梁川行だが、梁川止まりの列車も、終点の梁川で福島行の普通列車に接続するダイヤになっているので、そのまま乗り継いで福島へ向かうことができる。槻木からこれまで自分が乗車していた車両に乗り込んだ乗客はいなかったが、ここで地元の乗客が数名乗り込んできた。

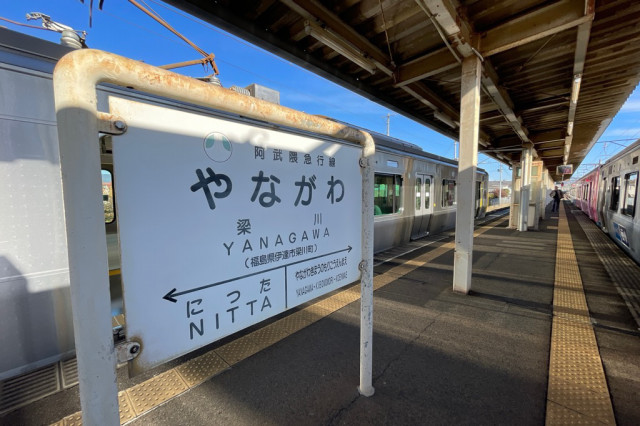

列車はやながわ希望の森公園前を経由して終点の梁川駅に到着した。対面のホームには福島行の普通列車が停車中。福島方面へと向かう乗客は、この列車に少々慌ただしく乗り換えていた。乗り換え客が乗り込むとすぐに福島行が発車。自分はというと、接続が良すぎて逆に梁川駅を見ていく暇がないので、1本後の列車に乗り込むこととして、福島行の普通列車はとりあえず見送った。

仙台駅の券売機では阿武隈急行線へ向かうきっぷも発売されているが、丸森までのきっぷしか発売させていなかった。駅員にその旨を伝えて乗り越し精算した。できれば、仙台から出る列車の終点までくらいは券売機で買えるようにしてほしい。みどりの窓口に行けばおそらく買えるのだが、新幹線からの乗り換えだったので、時間の猶予があまりなかった。

阿武隈急行の本社や車両基地がある梁川駅

福島県伊達市の梁川駅。もともとは梁川町という単独の自治体の中心駅で、駅前には単独自治体だったころの町役場、現在の伊達市役所総合支所がある。阿武隈急行の本社と車両基地は、この駅に隣接した場所にあり、ここが阿武隈急行の最大の拠点になっている。この日は阿武隈急行のウォーキングイベントが開催されていて、駅前はその受付を行う人で賑わっていた。参加すれば当日阿武隈急行を利用できる全線フリー乗車券が600円で購入できるらしい。阿武隈急行は1日乗車券が特定日にしか発売されていない。何キロくらいのコースなのかはわからないが、このウォーキングイベントに参加して、格安で乗りつぶすというのもアリかもしれない。なお、ウォーキングイベントには、参加料金200円が必要である。自分はこの後福島交通飯坂線に乗車するので、阿武隈急行と福島交通飯坂線が1日乗り放題となる「飯坂温泉日帰りきっぷ」を1500円で購入した。

次の列車までは40分ほど時間があるので、駅前の街を少し歩いて見晴らしのいいところまで行ってみた。駅からまっすぐ5分ほど歩いていくと、景色の開けたところに出てくる。何の変哲もない道だが、ここからは福島盆地を一望できた。画面左手は福島市方面を見ている。奥に見える山々は吾妻小富士などの磐梯方面の山々である。直線距離で大体35キロほど離れている。

阿武隈急行は福島盆地の東側を走るが、東北本線や東北新幹線は福島盆地の西側を走っている。奥に見える山の麓が東北本線や東北新幹線の沿線である。先ほどまで並走していた阿武隈川は、このあたりでは阿武隈急行の線路から離れたところを流れている。快晴の福島盆地、広がる青空が美しかった。

次に乗る列車の時刻が近づいてきたので、駅へと戻って列車を待った。次の列車は先ほど通った富野始発でやってくる。ちょうど駅に戻ったときに、その列車の折り返し前の列車が富野へ向けて発車していったところだった。一方、反対側では仙台から乗車したAB900系が車両基地で入換中だった。

梁川から8100系に揺られて福島へ

梁川から乗車したのは普通列車福島行き。阿武隈急行電化開業時から活躍する8100系での運転だった。阿武隈急行といえばこの車両というイメージがまだまだ強いが、AB900系の導入に伴って少しずつ数を減らしつつある。以前は東北本線に直通し仙台まで顔を出していたが、現在は阿武隈急行線内のみで運用されていて、仙台で見ることは出来なくなってる。阿武隈急行をこれから支えていく車両と、これまで支えてきた車両、その両方に乗ることができた。

乗車記録 No.21

阿武隈急行 普通 福島行

梁川→福島 8100系

車内はボックスシートが並んでいる。この車両ベースとなったのは国鉄が九州エリアに投入した713系電車。現在も713系は宮崎県の日豊本線や宮崎空港線で活躍を続けている。しかし、713系は民営化後に魔改造が行われているために、当初の面影はほとんど残っていない。むしろ、宮崎や鹿児島で10年前くらいまで活躍していた717系を思い出して少し懐かしい気分になった。

梁川を発車した列車は再び田園風景の中を走っていく。新田、二井田、大泉と停車すると、次第に車窓の景色は田園風景から市街地の街並みへと変わる。伊達の警察署や市役所を見ながら走ると、列車は保原に到着。ここが伊達市の中心駅。あまり混んでいなかった車内もこの駅からは混雑し始めた。

列車は向瀬上を発車すると阿武隈川を渡る。丸森~あぶくま間で渡った阿武隈川とは違う盆地の中を流れる川の風景が車窓に広がる。阿武隈川は手前から右側へと流れているが、左から支流が合流している。摺上川という川で、この川を上っていくと、後ほど訪れる東北三大名湯の一つ飯坂温泉がある。橋を渡ると列車は福島市の市街地へと入っていく。

列車は福島駅の一つ手前の卸町駅を発車。この駅は東北本線の東福島駅にもほど近い場所にある駅である。この駅を発車すると車窓の右手から東北本線が近づいてきて、阿武隈急行は槻木で分かれた東北本線と再び合流する。槻木でも平面交差が避けられていたが、ここでも東北本線と阿武隈急行が平面交差することはなく、単線の阿武隈急行は上下2手に分かれて、下り線を東北本線の上り線がオーバークロスする。東北本線と合流した後は再び加速し、福島市中心部へ。梁川から40分ほどで終点の福島に到着した。

福島交通と隣り合う阿武隈急行の福島駅

東北本線の線路は福島駅に到着する直前に福島交通飯坂線の線路と並走する。阿武隈急行の列車は福島駅構内で東北本線の線路から離れて、福島交通飯坂線と隣り合わせの阿武隈急行線専用のホームへと到着する。JRの線路を走ってきた列車が、最後の最後でJRの線路から離れて、一見関係ないような私鉄と合流して福島駅に到着する。これがこの駅の面白ポイントの一つである。改札もJRとは別にあり、阿武隈急行と福島交通で共同となっている。なぜこんな構造になっているのかといえば、阿武隈急行が開業した際、その筆頭株主が福島交通だったことに由来するらしい。福島交通は現在も梁川・保原~福島市内間の路線バスを走らせているが、阿武隈急行がこの路線とルートが重複するとして、当初は阿武隈急行の開業に反対していた。結果的に福島交通が筆頭株主となり、経営に関与するという条件の下で阿武隈急行は開業したという経緯がある。そのため、この両者は実は密接に関わり合っており、ホームは福島交通と隣り合わせになっている。現在は沿線自治体が筆頭株主であるが、阿武隈急行の株主には福島交通の名前がある。

初めての福島駅

仙台から2本の列車を乗り継ぎ、阿武隈急行に乗車してたどり着いた福島駅。福島県は郡山やいわきには行ったことがあったのだが、福島駅に降り立つのはこれが初めてだった。福島市は福島県の県庁所在地だが、街の規模は郡山の方が圧倒的に大きく、人口は郡山、いわきに次ぐ県内3番目である。福島駅前も立派な市街地が広がってるが、やはり郡山ほどはない。福島市に設置されている福島県庁は、度々郡山に移転しようという運動が巻き起こっているらしい。九州人は福島で一番大きな都市は福島市だと思っている人が大半で、郡山の方が大きいということを知っている人は少ない。今回福島駅に降りてみて、以前行った郡山の街の大きさがより理解できた。福島市が小さいと言っているわけではなく、たぶん郡山がデカすぎるのだと思う。

さて、4日間に渡る東北大周遊の旅の行程も残りわずかとなった。福島駅からは福島交通飯坂線に乗車して飯坂温泉へ。その後は福島駅から東北本線に郡山まで乗車し、福島空港から東北を離れた。

次話