【旅行記】三重・岐阜の盲腸路線を巡る旅 第一幕~桑名駅の踏切と近鉄湯の山線~

前話

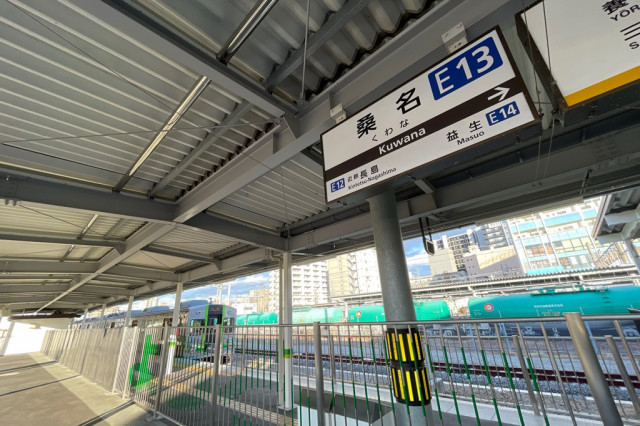

1日目の前半は岐阜県西部の大垣市周辺を走る鉄道路線に乗車。大垣から養老鉄道養老線に乗車し、三重県の桑名駅までやってきた。三重県に来たのはおよそ1年半ぶりだった。前回来た時は、伊賀鉄道に乗車しに訪れていて、三重県の中でも西側部分を通った。ただし、この時は関西メインの旅であり、三重県をメインとした旅はかなり久しぶりだった。三重県は南部の方が乗車率が高く、北側の桑名・四日市周辺に未乗路線を多く残している。ここから先の行程は、三重県内の未乗路線を巡っていく。

1日目もだいぶ日が傾いてきているが、この後も乗り鉄を続け、近鉄湯の山線に乗車する。その前に、桑名に来たら見ておかなければならない名物があるので、それを見ていくことにした。

3つの軌間がそろう桑名駅近くの踏切を見学

桑名駅前から徒歩3分ほどの踏切へとやってきた。桑名駅は隣接する西桑名駅を含めて、4路線が発着している。そのうち、駅の南側は養老鉄道養老線を除いた近鉄名古屋線、JR東海関西本線、三岐鉄道北勢線の3路線が並んで走っており、この踏切はこれら3路線の線路を渡る。3つの路線は、全て線路の幅が異なっている。近鉄名古屋線は新幹線などが使う標準軌、JR関西本線は狭軌で、三岐鉄道北勢はナローゲージ(特殊狭軌)となっている。ここは全国で唯一3つの違う軌間の路線を横断する踏切として知られ、桑名駅の名物となっている。

早速踏切を渡ってみる。一番最初に渡るのは、三岐鉄道北勢線の線路。これがナローゲージと呼ばれる国内の鉄道路線として線路幅の最も狭い線路である。三岐鉄道北勢線は翌日に乗車予定で、路線の詳細は2日目の記事で述べるが、歴史を辿れば軽便鉄道という簡易的な鉄道として誕生した路線である。かつては国内にたくさんあった軽便鉄道は、次第に廃止されたり、他の路線との直通を考慮して、狭軌への改軌が進んだ。そのため、現在国内の鉄道路線で残るのは、北勢線を含めた三重県内の3路線と、富山県の黒部峡谷鉄道の3鉄道4路線のみとなっている。3路線を横断するこの踏切は、鉄道会社ごとに踏切の名前は別に付けられている。三岐鉄道北勢線は西桑名第2号踏切という名前である。(※以下、いずれも歩きながら撮影)

続いて、三岐鉄道北勢線の線路の隣を走るのは、JR関西本線の線路。こちらは在来線で一般的な狭軌の線路である。関西本線は名古屋駅から大阪のJR難波駅までを結ぶ路線。このうち名古屋から亀山駅間は、JR東海の区間となっており、全線で電化されている。三岐鉄道との間にはフェンスが建てられているが、遮断機や警報機は三岐鉄道と共用となっている。踏切は3本の線路を横断する。2面3線の桑名駅ホームへ分かれる線路2本と側線1本である。JR東海の踏切の名前は桑名駅構内踏切という。

3路線走っていると、踏切も頻繁に閉まる。近鉄名古屋線の線路の手前で挟まれてしまった。三岐鉄道と関西本線の踏切は共用だが、近鉄名古屋線の踏切は独立していて、途中で踏切が鳴り始めたときは、関西本線と近鉄名古屋線の間で待つことになる。両方を遮断機で挟まれるというのも、この踏切ならではの光景。反対側は少し広くなっていて、そこで列車を眺めることもできる。

名古屋線の近鉄四日市方面の列車の通過後に踏切が開いた。最後に渡るのは近鉄名古屋線の益生第4号踏切。近鉄名古屋線は標準軌となっている。標準軌は、新幹線でも採用されているが、その他多くの私鉄路線でも採用されている。現在も近鉄は標準軌路線と狭軌路線の両方を運行している。近鉄名古屋線や大阪線、京都線、奈良線などは標準軌、一方、南大阪線や吉野線は狭軌となっている。実は先ほど渡った三岐鉄道北勢線は、もともと近鉄の路線だった。三重県内のもう一つのナローゲージ路線である四日市あすなろう鉄道もかつては近鉄の路線だったものを引き受けたものである。そのため、近鉄はかつて3つの線路幅の路線を運行する会社だった。この会社は国内の私鉄路線では最大の営業キロを持つが、これらは多くの会社が合併を繰り返してきたことに由来する。そのため線路幅も路線によって様々である。

鉄道好きの定番スポットで、列車の運行本数も多いので、電車が好きな子どもたちにとってはとても楽しめるスポットだと思う。この日も何組か子ども連れの姿があった。自分も子どもの頃、踏切によく連れて行ってもらったのを思い出した。

近鉄名古屋線の普通列車で近鉄四日市へ

さて、名物の踏切を見学したのち、桑名駅へと戻ってきた。ここからは次の未乗路線に乗車するため、近鉄四日市へと移動する。近鉄の改札を通って列車を待った。2日目も三岐鉄道北勢線に乗車するので、明日もこの駅にやって来る。JRのホームには貨物列車の姿があった。

乗車記録 No.7

近鉄名古屋線 普通 津新町行

桑名→近鉄四日市 2000系

桑名から乗車したのは、近鉄名古屋線の普通津新町行きだった。近鉄四日市へは急行列車を使った方が早いが、2日目にこの区間で急行列車に乗車するので、今回は普通列車を選択した。急行だと12分ほどの桑名~近鉄四日市間。一方、普通列車だと途中で特急の通過待ちも行われるため、25分ほどかかる。乗車したのは2000系。今回の旅ではこの先も度々お世話になった。

近鉄四日市駅に到着。桑名や津はJRと近鉄が隣り合っているが、ここは街の南北に両路線が別れて走っている。西側にあるのが近鉄の四日市駅。駅前の通りを東にまっすぐ進んでいくと、JR四日市駅がある。三重県ではJRよりも近鉄の方が利用客が多く、四日市についても近鉄の方が、JRの利用客数を大きく上回っている。そのため、大手私鉄のこの駅が、四日市の玄関口となっている。三重県は県庁所在地の都市が県内の人口最大都市ではない県の一つ。三重県で人口が最も多いのは、ここ四日市市で約30万人。次いで県庁所在地の津市が27万人と続く。すなわちこの駅は三重県内最大規模の駅といえる。駅には近鉄百貨店四日市店が併設されており、多くの人が行き交っていた。

四日市と菰野を結ぶ近鉄湯の山線に乗車し湯の山温泉へ

再び駅の改札を通ってホームへやってきた。ここから1日目の締めとなる近鉄湯の山線に乗車していく。近鉄四日市は3面6線の駅である。このうち東側の1~4番線を名古屋線が使い、東側の5~6番線を湯の山線の列車が使う。湯の山線のホームのうち、5番線は名古屋線の伊勢中川、名古屋方面からそれぞれ出入りができるようになっている。ホームに上がると、ちょうど湯の山温泉からの団体列車「つどい」が入線してきた。この列車は、名古屋~湯の山温泉間で運行され、車内で足湯を楽しめるようになってる。定期列車では、名古屋線と湯の山線を跨いで運転される列車は存在せず、普段行き来するのは回送列車だけ。この団体列車は湯の山線と名古屋線を跨いで乗車できる貴重な列車である。「つどどい」はこの日が現行デザインでの最終運行日だったそう。2月末には新しい車体デザインでの運行開始が予定されている。

さて、近鉄四日市から乗車したのは、6番線に停車していた湯の山線の普通湯の山温泉行。この6番線は湯の山線の列車しか発着できないホームで、伊勢中川駅方は行き止まりとなっており、反対側も湯の山温泉方面にしか出発できない。湯の山線の列車は基本5・6番線の交互発着となっている。列車は3両編成だが、先頭車の一番前のみを開けた状態で停車していた。2両目と3両目のドアは全て閉まっていて、なかなか珍しいドアの扱い方だった。

乗車記録 No.8

近鉄湯の山線 普通 湯の山温泉行

近鉄四日市→湯の山温泉 2000系

日曜の夕方の列車とあって、近鉄四日市では名古屋線からの乗り換え客を含めて多くの乗客の姿があった。列車は近鉄四日市を出たあと、しばらく高架橋を走って四日市市街を西へと走っていく。盲腸路線なので、基本的に乗客は減っていく一方。伊勢三島駅付近までは、概ね住宅が広がる景色の中を走っていくが、そこから先は写真のような田園の景色も増える。しかし、沿線はベッドタウンとして、駅周辺に住宅街が開発されており、駅が近づくと住宅が増え街が広がる。

やがて列車は四日市市から隣接する菰野(こもの)町へと入る。湯の山温泉もこの菰野町にある。この路線はもちろん湯の山温泉への観光客輸送も果たしているが、沿線の通勤・通学輸送を支える路線である。特にこの菰野から四日市間の大切な移動手段となっている。列車は菰野、中菰野、大羽根園と菰野町内を横断。ここで残った乗客も皆下車していき、大羽根園を出た時点で1両貸切となった。日中なら温泉や御在所岳への観光客の利用があるのだろうが、夕方なので、そうした人の姿はない。車窓には、滋賀県と三重県を隔てる山々が迫ってくる。この山の麓にあるのが湯の山温泉。列車は最後に新名阪高速の高架橋をくぐり、終点の湯の山温泉駅に到着した。

湯の山温泉の玄関口である湯の山温泉駅。それと同時に御在所岳への玄関口にもなっていて、駅前からは御在所岳ロープウェイののりばまでの路線バスも運行されている。駅舎はバスターミナルの機能有していて、電車からバスへスムーズに乗り換えることができるようになっていた。湯の山温泉へは平日1往復、土休日2往復だが、名鉄バスセンターからの高速バスも運転されている。ただし、名古屋方面の高速バスのみのりばが道路上になっているようで、バス停には注意書きが張られていた。

駅のすぐ近くの道路から湯の山温泉駅の構内を見下ろせる場所があった。湯の山線はここ湯の山温泉が終点なので、線路はここで途切れている。ホームは2面あるが、駅舎と反対側のホームには、線路の終端部の後ろを通って回り込むスタイルである。駅舎と反対側のホームは、朝の一部の列車しか使用せず、発着する列車のほとんどは駅舎側のホームを使用している。

湯の山温泉は奈良時代の718年頃に開湯されたと伝えられる温泉であり、2018年に開湯1300年を迎えた。1300年の間に繁栄と衰退を繰り返してきた歴史がある。明治期には衰退していた温泉街は、湯の山線が開業以降、名古屋方面からのアクセスが確立されたことで、再び脚光を浴びるようになり、多くの観光客が訪れる温泉地となった。しかし、バブル崩壊以降、近年は再び衰退しており、旅館の閉業も増えているという。温泉旅館があるエリアは駅から少し離れている。そのため、駅前は温泉街の雰囲気はあまりない。

湯の山線は1913年に四日市鉄道が開業させた軽便鉄道路線で、かつては四日市発着のナローゲージ路線である現在の四日市あすなろう鉄道内部線と直通運転も行われれていた。その後1964年にナローゲージから標準軌への改軌が行われ、内部線との直通運転が廃止となり、名古屋線との直通運転が開始されている。近鉄名古屋線、大阪線への直通の特急列車の運転は、1998年までに廃止され、その後線内のみで運転されていた特急列車も2004年までに廃止された。最近では2017年まで夏季に近鉄名古屋駅からの臨時特急の運転が行われていたが、それ以降は運行がない。一方で2018年夏からは、さっき四日市で見かけた団体列車「つどい」が運行を開始している。

湯の山温泉からは、近鉄四日市行の普通列車で近鉄四日市駅へと帰った。夕方の上り列車とあって帰りの列車は終始空いていたが、一方で対向の列車は自分が乗車した1時間ほど前よりさらに混雑しているように見えた。

乗車記録 No.9

近鉄湯の山線 普通 近鉄四日市行

湯の山温泉→近鉄四日市 2000系

終点近鉄四日市駅に到着。これで1日目の日程が終了した。樽見鉄道、養老鉄道、そして近鉄湯の山線と巡った1日目の行程はこれで終了となった。すっかり暗くなった四日市。この日はこの駅の近くのホテルに一泊。ホテルの客室からは、臨海部の工業地帯が見えて、三重県の北部地域らしい景色を眺めることができた。

さて、2日目も引き続き三重県内の未乗路線を巡っていく。午前中は近鉄四日市から桑名方面へ数駅戻った近鉄富田駅から三岐鉄道三岐線、北勢線に乗車した。

次話