【旅行記】JR東海未乗路線と箱根エリアの鉄道路線を巡る旅~特急ふじさんで御殿場へ~

行くに行かれぬ大井川

「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」という箱根馬子唄の一節がある。東海道の難所箱根は馬に乗って越えることができるが、大井川は増水してしまうと何日も渡れなくなってしまうという東海道の様子を詠ったものである。今回の旅は当初、静岡県を走る大井川鐡道を目指して計画をした旅だった。しかし、1月中旬に大井川鐡道の北端部分である井川線の接岨峡温泉駅〜井川駅間が線路設備点検のため運転を見合わせ、その後数か月にわたり運休状態が続いている。旅行直前まで待ってみたが運転再開されることはなく、やむを得ず目的地を変更することとなった。

運転見合わせが続き、”行くに行かれぬ大井川”になってしまったので、今回は大井川に代わる場所を目的地にすることにした。それが箱根・熱海エリアである。箱根は山の麓の湯本までは行ったことがあるものの、そのから先の山間エリア、芦ノ湖などは全くの未踏だった。箱根は日本有数の観光地として知られる場所。最近は、インバウンドも増えていることから、週末だけでなく平日も混雑している。のんびり旅したい自分にとってはこれまで後回しにしてきたエリアだった。しかし今回、ついに意を決して、足を踏み入れる。箱根・熱海エリアでは3つの路線を巡る。箱根登山鉄道とそのケーブルカー、それに十国峠のケーブルカーである。

前旅

JR東海未乗2路線を乗りつぶす

さて、前回の旅では岐阜県で太多線に乗車した。これによりJR東海の未乗路線は御殿場線と身延線のみとなった。今回の旅はスタートを東京、ゴールを松本に設定した。箱根へ向かう1日目は御殿場線に、静岡を発つ最終日は身延線に乗車してJR東海の全路線完乗を目指す。すぐに北陸新幹線が延伸開業するので、再びJR西日本に未乗区間が発生するが、JRとしては4社目となる完乗を目指す旅にもなった。

具体的な旅程は次の通りである。1日目は新宿から小田急線、御殿場線経由で走る特急ふじさんに乗車し、御殿場へ向かう。この日の目標は御殿場線を完乗することなので、御殿場からは一旦国府津へ向かい、折り返して御殿場線を走破し沼津へ向かう。沼津からは東海道線で熱海を経由して小田原へ行き、そこで宿泊する。続く2日目は丸一日かけて箱根のいろいろな乗り物に乗車してみる。未乗3路線のほか、ロープウェイ、船、路線バスに乗車して、箱根エリアの乗り物を満喫する。バスで三島へ下りた後は、東海道線で静岡へ向かい、静岡に宿泊する。最終日の3日目は、静岡から身延線経由の特急ふじかわに乗車し、JR東海を完乗する。その後甲府からは、中央本線、篠ノ井線を経由して普通列車で松本へ行き、松本空港から飛行機で九州へ戻る。天気予報によれば前半2日は晴天である一方、最終日は雨が降るらしい。最終日は、旅行前からなんとなく嫌な予感がしていて、当日それが的中してしまうのだが、それはまた最終日のところで書こうと思う。前日のうちに羽田空港に到着。蒲田のホテルに1泊して1日目を迎えた。

大手町の箱根駅伝スタート地点を見に行く

自分の旅は通常朝が早い。6時から動き出すことはもはや普通で、5時台の列車に乗ることもある。しかし、これは鉄道ファンなら珍しいことではない。普段なら蒲田を6時台には出発し、羽田空港からの飛行機や東京駅からの新幹線に乗車するのだが、今回はとてつもなくゆとりがある。というのも最初に新宿から乗車する特急ふじさんは運転本数が少なく、新宿に10時30分までに着いていればよかった。ということは、蒲田のホテルを早くても9時半に出れば間に合うが、さすがにホテルに遅くまでいるのももったいない。しかし特段も都内に用事もなく、何をして時間を潰そうかと思ったが、今回の旅の目的地と縁深い場所へ行ってみることにした。

今回の旅では箱根に訪れる。箱根と言えば、正月に開催される箱根駅伝が有名である。今回の行程では、5区・6区の山登り山下りルートと同じ道を路線バスで通り、往路ゴール地点の箱根町港にも訪れる予定となっている。箱根側のゴール・スタート地点を見るならば、やっぱり東京側のスタート・ゴール地点も見ておきたい。全く箱根駅伝ファンではないが、山手線内で暇をつぶせる場所を探していたので好都合だった。

蒲田のホテルをチェックアウトして、京浜東北線で東京駅までやってきた。ここではJR東海の窓口に立ち寄ってこの後乗る特急ふじさんの乗車券と特急券を購入した。特急ふじさんは小田急線からJR御殿場線へ直通する列車で、座席のほとんどは小田急の予約システムで管理されている。しかし、座席の一部枠がJR東海に割り当てられていて、JR東海の一部駅の窓口でも購入することができる。ただし、JR東海が持っている座席枠は少ないので、指定できる号車・座席には制限がある。JR東日本など他のJRでの取り扱いはないので、関東圏でも購入できる駅は限られている。

きっぷの購入後は、丸の内口へまわり、林立する大手町の高層ビル群の中へ向かった。箱根駅伝のスタート・ゴール地点である読売新聞東京本社ビルは、東京駅の北西側に位置する大手町駅の半蔵門線ホームの北側にある。東京駅から徒歩で10分ほどで、十分歩ける距離だが、丸ノ内線だと1駅間の距離がある。丸ノ内線が地下を走る大名小路(都道402号)を歩くと、三菱UFJ信託銀行とみずほ銀行の本店ビルが立ち並んでいる。そしてその先の交差点を左折すると、産経新聞社と読売新聞社という国内の超大手新聞社の東京本社ビルが隣り合って並んでいる。

読売新聞東京本社ビル前までやってきた。このビルの表側が箱根駅伝のゴール地点、裏側がスタート地点となっている。最初は表側にやってきた。ここには絆と書かれた箱根駅伝のモニュメントが設置されている。

箱根駅伝は正式名称を東京箱根間往復大学駅伝競走といい、関東陸上学生競技連盟が主催し、読売新聞が共催する駅伝である。現在行われている駅伝大会の中では4番目に古い歴史を持ち、NHKの大河ドラマ「いだてん」にもなった日本マラソン界の父、金栗四三らによって開設された。第一回大会は東京師範高等学校、慶応義塾大学、早稲田大学、明治大学の4校が出場し、東京師範高等学校が優勝。その後は戦中・戦後の中断を経て、毎年大会が重ねられ、今年第100回大会が開催された。現在は日本全国のお正月の風物詩になっている箱根駅伝だが、最初からお正月に開催されていたわけではない。正月に開催されるようになったのは、交通事情によるものだという。1987年に日本テレビにより全国で中継されるようになったことで、全国的な知名度が上がり、現在は正月の恒例イベント、風物詩となった。

箱根との距離は往路107.5km、復路109.6km。鶴見、戸塚、平塚、小田原の4中継所で襷が次の選手へつながる。この距離を5人のランナーが合わせて5時間30分ほどで駆け抜ける。このうち1区は大手町読売新聞東京本社ビル裏手をスタートし、都道409号通称日比谷通り(地下を都営三田線が走る)を南下して、芝五丁目交差点からは国道15号通称第一京浜を走って品川駅前、京急蒲田駅前を通って、鶴見中継所へ向かう21.3kmのコースとなっている。

モニュメントの隣には歴代優勝校を記した銘板が設置されていた。第1回大会の優勝校、東京高等師範学校(現在の筑波大の前身)から始まり、今年に入って行われた第100回大会の優勝校、青山学院大学まで、優勝校の名前がずらっと並んでいた。ここ10年の記録を見ると、青山学院大学が4年連続を含む7回優勝している。2015年に初の総合優勝を果たした青学は、今や優勝の常連となっている。

箱根駅伝往路スタート地点は、先ほどの石碑や優勝校銘板があるビルの表側ではなく、裏手にある。普段はひっそりとして、ビルの陰になっているので薄暗い。スタートラインとなる場所には「箱根駅伝スタートライン」の表示が歩道に設置されている。でもとても小さいので普通に歩いているのでは見逃してしまうだろう。

毎年1月2日の朝8時。シード校10校と予選会を通過した10校、それに関東学生連盟の選抜選手(2024年は100回大会のため異なる)がスタートして、最初の中継所となる鶴見中継所へ向かっていく。その光景を思い浮かべる。とはいえ、自分は正月は結構遅くまで寝ていることが多く、大体起きたころには横浜駅あたりまで行っている。今まで前日の実業団のニューイヤー駅伝とともにスタートを生中継で見た記憶が今までない。来年はちょっと早起きして見てみようかなと思う。

箱根駅伝のスタート地点を見学し、ここからは旅の起点となる新宿へ移動した。ここからは自分も駅伝の旅に出発する。もちろん、ここから箱根へ走るわけではない。文字通り、いくつもの駅を伝い、いろんな列車で、いろんな駅を中継しながら、旅を進めて行く。数えたところ、箱根駅伝はここから箱根町港まで片道4中継所5区だが、自分の行程は11中継所12区だった。

日本一のターミナル新宿駅から1日目がスタート

大手町からは東西線、中央総武線各駅停車を利用し、中野駅経由で新宿へとやってきた。大手町に立ち寄ってもなお、時間が余っていたので、ちょっと遠回り。大手町にはいろんな路線が乗り入れているので、どれに乗ろうか迷ったが、今後も一番乗る機会のなさそうな東西線を選び、あまり行かない中野を経由してみた。東西線には東京に住んでいた5年前に全線で乗車している。この東西線、通勤路線でもかなりの混雑路線として知られるが、余所者にはなかなか使う場面がない。

さて、今回の箱根・静岡旅のスタート地点となる小田急新宿駅へとやってきた。今回はここから特急列車に乗車して、最初の未乗路線であるJR東海御殿場線へ向かう。最初に走る小田急自体は、2017年に全線で完乗済み。関東圏の路線は東京に住んでいた頃に乗車した路線が多いが、小田急についてはその前に乗車していたので、住んでいたときはあまり乗車しなかった。小田急新宿も1・2回くらいは来たと思うが、小田急自体にしっかり乗車するのは2017年以来で久しぶりだった。

御殿場線に直通する特急ふじさんに乗車

新宿から乗車するのは、御殿場線へと直通し、新宿から御殿場間を走る特急ふじさん。小田急の特急列車といえばロマンスカーと呼ばれているが、特急ふじさんもそのロマンスカー列車の一つである。ロマンスカーは現在、2社へ直通運転を行っている。一つは東京メトロ。小田急と東京メトロ千代田線は相互直通運転を行っているが、ロマンスカーも直通運転を行っており、北千住~箱根湯本館のメトロはこね、北千住~片瀬江ノ島館のメトロえのしま、北千住~本厚木間のメトロホームウェイの3列車が運行されている。そしてもう一つがJR東海。乗車する特急ふじさんが新松田駅-松田駅間の連絡線を介して、御殿場線へと直通し、新宿~御殿場間で運転されている。小田急と御殿場線の直通運転の歴史は古く、最初に直通列車の運行が開始されたのは1950年。当時はまだ御殿場線は非電化であり、直通用の気動車列車が用意された。その後、御殿場線が電化されたことに伴い、1968年からロマンスカーSE車による運行が開始された。その後1991年に車両が置き換わり、20000形RSEとJR東海371系の運行となる。この時、運転区間が新宿~沼津間へと変更になった。しかし、2012年に両車両が撤退し、現在の60000形MSEに置き換わったのと同時に再び運転区間が御殿場までに短縮された。その後2018年には列車名があさぎりからふじさんに変更。1968年のSE車運行開始から使われてきた名称が変更となって、現在に至っている。

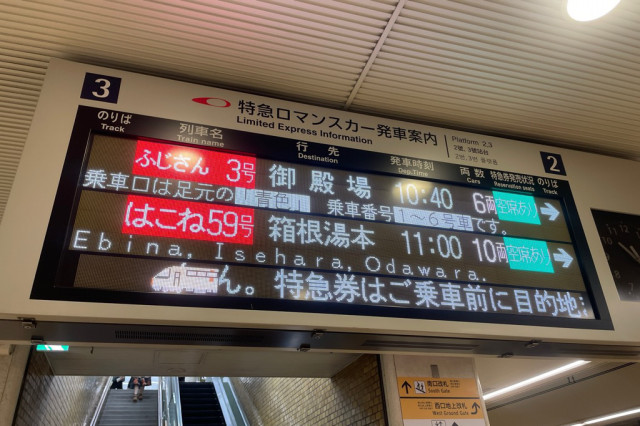

特急ふじさんは1日3往復の運転。時刻表を見る限り、同じ日は同じ車両が行ったり来たりを繰り返す運用になっているようだ。新宿~御殿場間は往復すると4時間近くかかるので、運転間隔も4時間間隔となっている。新宿発は6時40分、10時40分、14時40分となっており、6時40分発は新宿発のロマンスカーの中で一番の朝起き列車。御殿場からの2号のためにはこの時間にせざるを得ないのだろうが、ちょっと使いづらい。基本編成と付属編成をつなげると10両編成となるが、特急ふじさんは6両編成で運転されている。MSEは2017年にメトロはこねで乗車経験があり、今回が2度目だった。

乗車記録 No.1

小田急小田原線・御殿場線

特急ふじさん3号 御殿場行

新宿→御殿場 60000形MSE

多彩な車両とすれ違う複々線区間を経由して多摩そして相模へ

新宿を出た列車はまずは代々木上原までの複線区間を走り、代々木上原の手前で千代田線と合流すると、その後は複々線となって世田谷区、狛江市内を走っていく。この列車の最初の停車駅は新百合ヶ丘。下北沢、経堂、成城学園前などの大きな駅も颯爽と通過していく。各駅停車が外側を、優等列車が内側を走る複々線区間。千代田線方面へは東京メトロやJRの車両も乗り入れてくるので、多彩な車両とすれ違う。鉄道ファンとしては見逃せない楽しい区間である。

和泉多摩川駅を通過すると、その先で多摩川を渡る。日曜日の多摩川河川敷は多くの人で賑わっていた。遠くには雪を積もらせて輝く富士山が見える。この日は雲がほとんどない晴天でだったので、関東近傍の山々を遠くまで見渡すことができた。登戸では先行列車に追いついたのかしばらくノロノロ運転。小田急の複々線区間は、上りと下りで終端が異なっていて、登戸~向ヶ丘遊園間は下りは1線となっている。ゆっくりと登戸駅を通過し、向ヶ丘遊園で唐木田行きの急行を追い抜く。その後はスビートを上げて多摩の丘陵地帯へと入っていった。

列車は最初の停車駅新百合ヶ丘に停車した。新百合ヶ丘、町田、相模大野、海老名、本厚木と主要駅が点在するここから先の区間。ロマンスカーには2つの停車パターンがあり、最初に新百合ヶ丘に停車した列車は、相模大野、本厚木、秦野と停車していく。一方、最初に町田に停車した列車は海老名、伊勢原と停車し、列車ごとに停車駅が異なっている。特急ふじさんは前者パターンとなる列車で、新百合ヶ丘、相模大野、本厚木、秦野と停車して小田急線内を走る。相模大野に停車して江ノ島線が別れていき、その後しばらく走ると海老名を通過する。海老名には車両基地があるが、この日は撮影会が行われていて、多くの鉄道ファンが並べられた車両にカメラを向けていた。最近はこうした撮影会イベントが随分増えたように思う。

海老名を通過すると、次の停車駅の本厚木が近づく。JR相模線と接続する厚木駅は、相模線のホームに隣接して相鉄の操車場が併設されている。この駅は厚木といいながら住所は実は海老名市。本当の厚木は相模川を渡った先にあり、小田急の本厚木駅周辺に市街地が広がる。本厚木は新宿発着の各駅停車の多くが折り返す場所になっている。ここまでは丘陵地帯を含めて、都内から住宅などの建物が林立しているが、この駅を境に車窓には田畑も増え始める。

日中ダイヤでは本厚木~新松田間では各駅停車の運行がない。この先、新松田までは快速急行も急行も各駅に停車していく。面白いのは新松田~小田原の区間。この区間は快速急行は途中駅無停車、急行は開成のみに停車する。日中の快速急行は新松田で急行に種別変更して開成のみに停車する一方、急行は各駅停車に種別変更して小田原まで各駅に停車していく。現在のダイヤではほぼ全ての快速急行が新松田で種別変更し、開成を通過する一般列車は下り1本のみらしい。一方、日中時間帯の急行は新宿まで行かず、町田発着になっている。相模大野で江ノ島線からの快速急行に対面接続となるので、乗り換えが発生するものの利便性は保たれている。

さて、列車は少しだけのどかな風景になった車窓の中を次の秦野へ向けて走っていく。次第に丹沢山地が近づいてくる。ここには大山ケーブルという未乗路線がある。そこへは伊勢原駅から路線バスに乗車すると辿りつける。またこのあたりはその時にじっくり巡ってみたい。

小田急小田原線と御殿場線をつなぐ連絡線を通って松田駅へ

秦野を出ると、その先の渋沢駅から新松田駅までの間でしばらく山間の景色を走っていく。小田急線の撮影スポットとしても知られていて、トンネルと鉄橋をいくつか経由しながら、川音川という小さな川の渓谷沿いを走っていく。やがて視界が一気に開けると、まもなく新松田駅。しかし、この列車の次の停車駅はJR御殿場線の松田駅である。列車は新松田駅手前に設置された連絡線をゆっくりと走り、御殿場線の松田駅へと向かう。ここが特急ふじさんの一つの見どころである。この連絡線を走る旅客列車は特急ふじさんだけだが、新車の搬入口というもう一つの大きな役割を持っている。小田急や箱根登山鉄道の新型車両は、JRを経由して松田駅へと運ばれた後、この連絡線を経由して小田急線に入る。新松田駅まではJR貨物の機関車が運ぶので、小田急の駅にJR貨物の機関車が現れるという珍しい光景を見ることができる。新松田駅以降は、小田急の車両がけん引する形で車両基地まで運ばれる。小田原で活躍する車両たちが最初に入る小田急の線路がこの連絡線である。奥にはしばらく丹沢山地で見えなかった富士山が再び姿を現す。多摩川を渡るときより近くなった。

列車は御殿場線の松田駅に到着した。ここでは小田急の乗務員からJR東海の乗務員への交代が行われる。それと同時に普通列車の到着を待ち合わせるため7分ほど停車した。松田駅は北口が正面口。しかし、北口は一般道を介して小田急の新松田駅まで徒歩10分ほどかかる。一方、普通列車が使う隣のホームの端には南口があり、そちらを使えば正面が新松田駅となる。特急ふじさんにおいての松田駅は、小田急線方面では新松田駅と同一駅という扱いになっている。新宿からここまでの運賃は新松田駅までと同額で、新松田駅までの乗車券で乗り降りが可能。また、新松田駅で下車できるフリー乗車券を使用して、松田駅で下車することも可能になっている。この駅は特急ふじさんの停車駅なので、特急券の発売も行われているが、小田急線方面への特急券はシステムの関係上、硬券と指定席券という特殊な特殊な組み合わせで発売されている。硬券が企画券以外で現役なのは珍しく、このきっぷを買い求める鉄道ファンも多い。

乗車している特急ふじさん3号。6両編成なので後ろは貫通型の車両になっている。MSEはメトロへの直通など、朝夕の通勤特急の役割も担うことを前提に投入された車両なので、若干車内設備は劣る。座席もVSEやGSE車両に比べればやや簡易的である。しかし、このブルーの車体はとてもかっこいいと思う。車両には15周年記念のステッカーが貼っている。運用開始は2008年3月。昨年で15年を迎えたが、青い車体は15年が経過したことを感じさせない美しさがある。

御殿場線と静岡県を走るロマンスカーを楽しむ

普通列車と行き違い、再び走り出した特急ふじさん。ここからは御殿場線を走り、御殿場へと走っていく。乗りつぶしにおいて、この特急ふじさんはちょっと厄介な存在。というのも、この列車が御殿場線を走るのは、中間区間の松田~御殿場間。したがって、御殿場線を乗りつぶすには、両端に未乗区間が発生してしまう。御殿場線に乗車するにあたり、この列車に乗車するか、無難に東海道本線から乗り換えるかというので結構悩んでいた。しかし、この列車はこの列車で小田急とJR東海を直通する唯一無二の存在であり、昔から興味があった。乗りつぶしの効率ばかり求めていても仕方ない。効率が悪くても、無駄でも、その時に楽しいと思える旅程を実行できるのが趣味というものの醍醐味だと思う。

列車は山北駅を通過した。この駅は国府津駅との区間列車が走行している。かつて御殿場線はJR東日本の東海道本線と直通運転を行っており、東海道線東京方面からの列車のうち、付属編成の5両が、御殿場線のこの駅まで乗り入れていた。区間列車にもJR東日本の車両が使われていたらしい。以前は東京駅でもこの山北という行先を見ることができ、かつては東京駅発着列車の終点駅の一つだった。自分もいつか乗ってみたいと思っていた列車だったが、2012年のダイヤ改正で消滅してしまった。廃止されてもう12年が経つらしい。ついこの前だった気がするが時が経つのは早い。

列車は酒匂川とその支流の鮎沢川の渓谷に沿って走っていく。御殿場線は丹那トンネルが開通する1934年までは東海道本線の一部だった。箱根の山を迂回するルートで建設されたが、蒸気機関車にとってはそれでも急勾配。また、写真のように川に並走することから災害に見舞われることも多く、後に丹那トンネルを経由する熱海経由の新線へと置き換わった。その後、御殿場線と名を変えたこの路線は、基本的にローカル輸送に徹することになるが、1950年以降は小田急からの優等列車が乗り入れていて、現在も特急列車が走る路線になっている。ブルートレインが走っていた時代には、東海道本線の迂回路として使用されることもあったらしい。新幹線は熱海を経由して建設された一方、道路の大動脈、東名高速はこの御殿場線に沿って走っていく。しばしば頭上を東名道の高架橋が通過していく。このあたりの東名道下り線は右ルートと左ルートの2つのルートがあり、それぞれが少し離れて走っている。東名道は高速バスで走ったことが何度かあるので、このあたりの景色を見るのは初めてではない。高速バスの車窓に見える眼下の谷間を今は列車で走っていく。現在建設中の新東名も東名道のやや北側を走っていく。こちらははほぼ直線的に建設されていて、カーブが続くこのあたりの区間の快適性も一気に増しそうだ。

松田を出て最初の停車駅、駿河小山駅に停車。ここでは10人ほどが下車していった。名前が物語るように、この駅の手前で御殿場線は神奈川県から静岡県へと入る。静岡県に入ったとは言え、正直このあたりはあまり静岡感がない。ここから先はロマンスカーが静岡県を走る区間だが、ロマンスカーが静岡県を走っているということ自体がもう静岡感がないのである。駿河小山を出ると足柄駅を通過する。東名道足柄SAでおなじみの地。御殿場線はサービスエリアの近くを走っていく。車窓には上り線が下り線の両ルートの上を跨ぐ斜張橋が見えた。足柄を通過すると車窓も開ける。まもなく車窓右手の先に富士山が見える。富士山の景色を楽しみくださいと車内放送があり、一駅間だけだが特急ふじさんというこの列車のフィナーレに相応しい、美しい富士山の景色を楽しむことができた。沿線は御殿場線列車と富士山を同時に撮れる有名撮影地になっている。しばらく富士山を眺めて走ると、御殿場市街地が見えはじめ、列車は終点の御殿場に到着した。

御殿場駅に到着した特急ふじさん3号。車両は折り返し特急ふじさん4号新宿行として帰っていく。JR東海の駅のホームに停車する小田急ロマンスカー。いつかは見てみたいと思っていた光景を見ることがてきた。高速バスも多数運行されている東京-御殿場間。利用客の少なさがネタ化されてしまっていて、乗車してみても確かに利用客は少なめに見えた。実は御殿場は箱根にも富士山麓へも行くことができる便利な場所である。箱根登山鉄道や富士急行は最近はインバウンド需要の増加もあって混雑が激しい。しかし、御殿場を経由するルートなら、比較的混雑が少なく、混雑を回避して観光することも可能なので、この列車は穴場ではないかと思う。御殿場線と小田急の直通開始からまもなく75年となるが、今後も東京と御殿場を結ぶ列車として、これからも走り続けてほしいと思う。

駅から富士山はほとんど見えないが、駅の端へ行くと、建物の間から富士山を見ることができた。季節でいろんな表情を見せる富士山だが、やはり雪を積もらせた富士山が一番美しいように思う。やっぱりここに来たら富士山を見たいと思っていたので、旅行日直前は天気予報とずっとにらめっこしていたが、晴天に恵まれて雄大な富士山を見ることができた。

さて、特急ふじさんに乗車し、初めて松田~御殿場間を乗車した御殿場線。しかし、その結果両端に未乗区間が残る形となった。御殿場から両端の未乗区間に乗車するため、普通列車で一度国府津へ行き、そこから折り返して沼津を目指した。

次話