【旅行記】信濃・会津・越後のローカル線を巡る旅~信濃川と並走する飯山線に乗車~

前話

北陸新幹線「あさま」に乗車して長野駅に到着。その後、善光寺を観光して長野駅に戻ってきた。ここからいよいよ旅の本題へと入っていく。長野駅からは飯山線の普通列車に乗車した。

千曲川・信濃川と並走して走る飯山線で十日町へ

飯山線はかつての信越本線、現在のしなの鉄道北しなの線の豊野駅から上越線の越後川口駅間を、飯山、十日町経由で走るローカル線である。路線自体は長野駅には乗り入れておらず、”長野駅から飯山線に乗る”という表現は少し語弊がある。しかし、飯山線の飯山方面からの全ての列車が、北しなの線に乗り入れて、長野駅まで運行されており、飯山線の実質の始発点は長野駅となっている。この路線は長野県と新潟県の山間部を走る。県境を跨ぐため区間列車が多く、長野~越後川口間で運転される列車は下りは4本ある一方、上りは1本もない。飯山線を乗りつぶすにあたって、どの列車に乗るか迷ったが、今回は長野駅から十日町行の普通列車に乗車し、十日町で乗り継ぐことにした。全線通しで運転される列車は、途中駅で解結する列車もある。全区間で運転される路線が少ない路線では、あえて区間便を利用した方が空いている。

実は長野県の鉄道路線はこれまでの間にほぼ乗りつぶしており、未乗路線は飯山線だけとなっていた。これから乗車する列車は長野県の鉄道路線完乗への最終ランナーとなった。

乗車したのは、長野を12時33分に発車する普通十日町行き。キハ110系2両編成での運転だった。飯山線の列車は長野駅では4番線発着となる。3・4番線はホームの中央で線路が仕切られており、行き止まりの先の3番線は篠ノ井線・しなの鉄道線の軽井沢・松本方面の列車が使用している。

列車は、長野~豊野ではしなの鉄道北しなの線を走っていく。この区間は妙高高原行きの北しなの線の列車も走っている。直前に北しなの線の列車が走っていないと、飯山線の列車も混雑する。この列車に関しては、20分ほど前に妙高高原行の列車が発車していたので、座席の6~7割が埋まる程度で発車した。計画初案では、15時台の越後川口行きに乗車しようと思っていた。しかし、この列車は先発の列車とかなり間隔が空いている上に、2両のうち1両を途中で切り離す運用になっいた。SNSで調べると割と混雑しているようだったので、12時台のこの列車を選ぶに至った。

乗車記録 No.2

しなの鉄道北しなの線・飯山線 普通 十日町行

長野→十日町 キハ110形

長野駅を発車。やがて車窓にはJR東日本の長野総合車両センターが広がる。ここは中央本線・篠ノ井線などで活躍する211系や飯山線で活躍するキハ110系、それに観光用のHB-E300系が所属する車両基地である。また、近隣各地で活躍するE353系やE127系、えちごトキめき鉄道の車両など検査もここで行われている。首都圏で活躍した車両が解体される場所でもあり、基地の一角には横須賀線・総武本線などで活躍していたE217系が大量に留置されていた。

最初の停車駅、北長野駅では早速、車内の乗客の3割程度が下車。次の三才駅は名前が特徴的で三才になったら子どもを連れていく駅としてもはや観光地化している。隣のボックスシートに座った親子連れも、三才駅に訪れることが目的だったようで、この駅で列車を下車していった。広い善光寺平を走る列車。車窓の奥は長野電鉄が走る須坂あたり。その奥に聳えるのは、長野県と群馬県を隔てる山々である。やがて車窓には新幹線の車両基地が見える。長野新幹線車両センターは、2019年にこの地を襲った豪雨で多数の新幹線車両が浸水し、その後しばらくの間北陸・上越新幹線の運行に影響が出た。鉄橋を渡ると、豪雨の対策工事だろうか、川の護岸工事を行っているのが見えた。

列車は豊野駅に到着。飯山線はこの駅が起点である。豊野駅を発車した列車はしばらく北しなの線と並走し、次の信濃浅野駅の手前で北しなの線が左へカーブして別れていく。飯山線の列車といいながら、豊野までの間に長野駅から乗車した乗客の半分以上が下車していった。朝夕は混雑するのだろうが、この先飯山へは新幹線も利用できるので、飯山線に入った時点から車内は閑散とした。

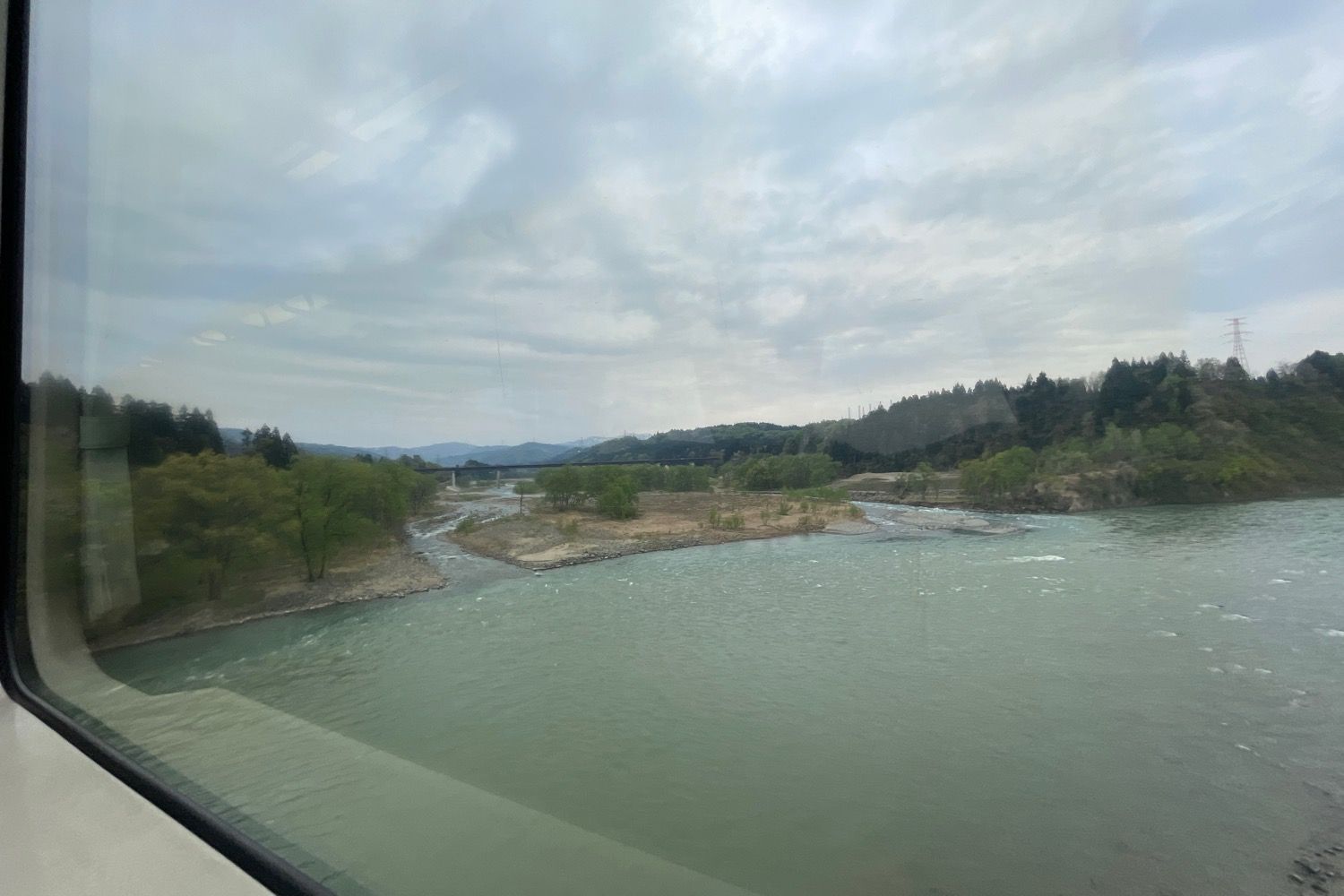

やがて車窓には大河が姿を現す。これが長野と新潟を流れる国内最大の河川千曲川である。国における正式な河川名は信濃川だが、信濃川と呼ばれるのは新潟県内に入ってから。長野県では千曲川と呼ばれている。信濃川は長野・埼玉・山梨の3県境に位置する甲武信ヶ岳の長野県側を源流とし、新潟市で日本海に注ぐ大河川。鉄道路線では小海線、しなの鉄道線、信越本線、北しなの線、飯山線、上越線、信越本線が並走する。松本盆地からやってくる犀川も、長野市街地の南側で千曲川と合流する。したがって、大糸線の大町や中央西線の奈良井なども信濃川水系の流域になっている。飯山線は全区間に渡って千曲川・信濃川と並走する。鉄橋で川を渡るのは途中1回のみ。長野-十日町間においては、ほぼずっと進行方向の右側に川を見ることができる。

列車は豊野町から中野市へと入った。中野市は市街地中心部には長野電鉄が走っているので、長電のイメージが濃い。しかし一応、飯山線も中野市内を走っている。中野市の豊田支所がある替佐駅周辺は住宅も多い。その後はやや高い場所から千曲川を眺めて走る。対岸は山のなだらかな斜面に住宅や田畑が立ち並んでいた。写真の奥に見えるのが志賀高原周辺の山々である。志賀高原には行ったことはないが、この辺りの景色を思い出すと、美わしの志賀高原が脳内で自動再生される。湯田中温泉もいい街並みだったので、もう一度行ってみたい場所。今回はパスしたが、次は必ず行きたい。

やがて沿線には道路沿いに立ち並ぶ大型店舗が増えはじめ、列車はまもなく飯山の市街地へと突入した。長野駅からおよそ45分で飯山駅に到着。到着直前に見える新幹線の大きな駅舎に圧倒される。ここでの乗り降りはほぼ同数。長野駅から乗車していた乗客が降りていくと、今度は高校生や買い物客が乗り込んできた。

飯山の市街地を出ると、列車は信濃平駅に停車する。駅名の通りに駅周辺はとても広々としていて、線路の両側に田畑が広がる。あと1ヵ月くらい遅かったら、田んぼに水が張られて美しかったのではないかと思う。飯山は地名に山が入るので、山の中にあると勝手に連想していたが、案外平地も多いようだ。

列車は戸狩野沢温泉に到着。ここでは反対列車との行き違いと時間調整のため13分ほど停車した。飯山駅から乗車した数人の乗客もこの駅までの間に下車していった。降りて乗客の数を確認してみると、1両目に1人、2両目に1人。なんと自分を含めて3人しか乗っていなかった。飯山線はここから先もしばらくは長野県内を走っていく。しかし、この先は山間部となるうえ、どちらかといえば新潟県との結び付きが強い地域となる。県境はまだ先だが、乗客の流動の向きはこのあたりで逆を向いているのかもしれない。日曜の日中の便とは言え、飯山線も山間部区間は乗客が少ないようだ。

しばらく停車した戸狩野沢温泉駅は、飯山線における運行拠点の一つ。長野・十日町方面ともにこの駅を起終点とする列車が多数設定されている。夜間には車両の停泊もあり、小さい駅だが、駅員が常駐。みどりの窓口も営業している。この駅を介して、長野駅から十日町方面へ走る列車の中には、この駅で切り離しを行う列車もある。切り離した列車を後続の列車や、折り返しの列車に使うことで、車両運用の効率化が図られている。

駅名は近くにある戸狩温泉と野沢温泉という温泉地に由来する。長野オリンピックが開催された際に会場の一つとなった野沢温泉はここから東へ数キロ行ったところにある。かつてはこの駅から野沢温泉行のバスが発着していたが、北陸新幹線の延伸開業後は、飯山駅発着に改められていて、現在ここから野沢温泉へ行くバスはない。

戸狩野沢温泉を発車した列車は再び千曲川と並走しながら走っていく。閑散区間は裏を返せば絶景区間であることが多い。川と並走する鉄道路線は全国各地に無数にある。飯山線の特徴は川から数段高い場所から川を見下して走る区間が長いということだと思う。雄大な川を車窓に進んでいく。

列車は桑名川駅に停車。ここでは反対列車とすれ違った。現れた列車は長野-十日町間で運行される快速列車「おいこっと」だった。飯山線の観光列車であるこの列車は、この路線が日本の原風景を楽しめることから、大都会東京の真逆という意味で「TOKYO」を逆から読んで「おいこっと」と名付けられた。土休日に全席指定で1往復運転されている。

この列車に乗ることも計画段階では考えていた。しかし、長野駅の発車時間が早すぎるので今回は諦めた。ちなみに十日町では長岡・上越妙高方面の観光列車「越乃Shu*Kura」に乗り換えることもでき、飯山線を観光列車を乗り継いで楽しむことも可能になっている。乗車率は低めという話の「おいこっと」だが、すれ違った列車はほぼ満席だった。賑わっているに越したことはない。

さらに千曲川沿いを走ると、列車は森宮野原駅に到着。さっき停車した戸狩野沢温泉駅が長野側の運行拠点だとすれば、この駅は新潟側の飯山線の運行拠点の一つである。ここはまだ長野県だが、駅を出たすぐのところで飯山線は新潟県に入る。この駅でも夜間停泊が設定されており、夜間に長野駅始発の森宮野原行き、朝に森宮野原発長岡行が設定されている。

この駅は長野県栄村の中心駅である。駅前からは南越後交通の越後湯沢行きの路線バスも発着している。このあたりは全国的にも豪雪地帯として知られ、JR路線の中で最高の積雪量を記録した駅である。国鉄時代の1945年に記録した積雪深はなんと7.85m。そんなに積もったら、積もるではなく、もはや埋まる感じではないだろうか。飯山線の冬は雪との戦いである。沿線の住宅も地上階が車庫になっていて、一段高くなっている豪雪仕様の家が多い。

列車は長野県栄村から新潟県津南町へと入った。それと同時に川の通称も千曲川から信濃川へと変わる。風景に特段の変化はない。

このあたりでは2011年の東日本大震災の翌日に震度6強の地震が発生した。この地震は長野県北部地震と呼ばれ東日本大震災の遠方誘発地震の一つである。2011年当時、まだ中学生だったが、一晩中起きて、テレビで東北各地の被害の映像を見ていた。そんな中で発生したこの地震は長野県が震源だったので、とても衝撃的だった。朝になって東日本大震災の被害映像とともに、栄村の状況もニュースで取り上げられた。飯山線の線路が宙に浮いた映像を見たのを今でも覚えている。

森宮野原そして津南と数名の乗車があり、車内の乗客の数は先ほどよりも少し増えた。越後鹿渡駅を出ると、その先で飯山線は初めて信濃川を渡る。飯山線ではこれが最初で最後の信濃川の鉄橋である。ここから先は川が進行方向の左側を流れる。しかし、この先は川と線路が少し離れた場所を走るので川が見える区間は少ない。

飯山線の鉄橋のやや下流には、JR東日本の信濃川発電所の取水口となる宮中取水ダムがある。信濃川発電所は、千手発電所、小千谷発電所、小千谷第二発電所の3つの水力発電所の総称で、宮中取水ダムから取水された水は、水路・調整池を経由して発電所へ辿り着く。JR東日本はこの水力発電施設のほか、川崎にも火力発電所を持ち、自前で発電・送電の設備を有する。信濃川発電所で発電された電力は、近隣の上越線や新幹線のほか、首都圏の電化路線にも供給されている。信濃川は首都圏の鉄道の運行を支える河川でもある。

十日町に近づくにつれて、次第に車窓は山間の景色から田園の風景に変わる。各駅からも数人程度だが乗車があり、街へ近づいていることを表す。十日町の市街地へ到達すると、十日町駅の直前に車窓の左側に北越急行ほくほく線の高架橋が姿を現した。トンネルから出た時点ではほぼ同じ高さを走るほくほく線が高架へ上がると、列車も終点の十日町駅に到着した。

終点の十日町駅で下車。長野駅からここまでの所要時間は2時間30分ほどだった。途中、戸狩野沢温泉で13分、桑名川で5分停車していたのを除けば、長時間停車はない。乗り換え案内アプリで長野から十日町のこの時間帯の最速経路を調べると、北陸新幹線、えちごトキめき鉄道、ほくほく線経由で1時間50分ほどとのこと。さすがに新幹線とほくほく線の俊足には勝てないようだ。しかし、車窓はとても見ごたえがあった。ずっと並走する信濃川とその沿線の景色は、季節を変えて乗車するのも楽しいのではないかと思う。桜の時期はほぼ終わっていたが、沿線のところどころではまだ桜を楽しむことができた。個人的に一番乗ってみたいのはやはり冬。JR線屈指の積雪を誇る飯山線沿線の雪景色も見てみたいところだ。

2時間30分かけてやってきた十日町駅。なんだかもう一つの路線を乗り終えたような気分になるが、飯山線はこの先ももう少しだけ続きがある。ちょうど対面には先発の越後川口行が停車していた。この時間の越後川口方面の列車は1時間に1本が発着し、本数も比較的多い。十日町を訪れるのも今回が初めてなので、先発の列車は見送って、1時間後の列車に乗車することにした。

東口と西口で全く印象が異なる十日町駅

十日町駅の改札外に出てきた。十日町駅はJR飯山線のほか、北越急行ほくほく線も乗り入れている。東口側に地上駅のJR飯山駅が、西口側に高架駅の北越急行十日町駅があり、両方のホームは一つの改札内でつながっている。東口はJRが、西口は北越急行が窓口営業と改札業務を行う。東口は駅前に広がる商店街に面しており、昔ながらのローカル線の駅といったイメージ。こちら側にはみどりの窓口が設置されている。

一方、こちらは北越急行側の西口。ほくほく線は高架駅なので、都会的な印象。西口と東口で駅の雰囲気も大きく異なっている。かつてほくほく線は、越後湯沢と金沢を結んでいた特急「はくたか」が走っており、この駅に停車する列車も設定されていた。ここから越後湯沢までは普通列車で約30分と近い。現在も十日町から首都圏へのアクセスにはほくほく線が使われており、首都圏からの乗客は多くがほくほく線を経由してこの駅にやって来る。そのため、観光案内所も西口に設置されていた。西口の北越急行側にも窓口があり、ここでもJRの指定席などを扱っている。ただし、こちらの窓口は北越急行が営業しているもの。北越急行とJRとの間で結ばれている連絡運輸規程の範囲内で、乗車券・特急券などを販売している。特急列車が走っていたため、かつては全てのJR旅客会社と連絡運輸の設定があったが、北陸新幹線開業後は、JR東日本とJR東海の一部エリアのみの設定に変更された。そのため、みどりの窓口と西口の北越急行の窓口では、きっぷを発券できる範囲が異なっている。なお、北越急行には3日目に乗車。その際にも十日町を経由する。

東口側は昔ながらの商店街が広がっている。シャッターが閉まって店舗が多いが、それはこの街に限った話ではない。縦向きの信号機と赤茶色の道路が、この地が豪雪地であることを示す。道路が赤茶になるのは、消雪パイプから散水される水の中の鉄分がアスファルトに付着して酸化するから。要は錆である。九州から来た人間にとっては、とても珍しいというか、雪国らしい光景だと思う。道路脇に設置された流雪溝も、見かける機会はほとんどないので、逐一感動してしまった。一番びっくりしたのは、商店街の屋根の下に横向きに設置された歩行者用信号。これは新潟県限定というわけではないものの、新潟県以外ではあまりお目にかかる機会はない。

駅の近くには少し大きめのスーパーがあった。100円ショップやゲームセンターもあるスーパーで、駅前に人の姿はまばらだったが、このスーパーはとても賑わっていた。十日町市の人口は5万人ほどである。

さて、十日町駅の飯山線ホームに戻って、飯山線の旅を再開。駅に備え付けの時刻表によれば、次の列車ののりばは、到着したホームと同じ3番線とのことで、跨線橋を渡って、2・3番線ホームに移動した。1番線には、当駅始発の長野行の姿があった。この列車は1両だが、戸狩野沢温泉で1両増結して、そこから先は2両で長野へ向かう。戸狩野沢温泉から先で2両編成の列車は意外とレアだったのかもしれない。

同じ車両で引き続き飯山線の残りの区間を走破する

薄々感づいていたが、次の十日町発越後川口行に使用されるのは、長野から乗車した車両と同じ車両だった。一旦留置となるので、乗ったままとはいかないが、実質の乗り通しである。長野からの越後川口行きはもれなく戸狩野沢温泉で1両になるようなので、長野から昼過ぎの十日町行きに乗り、十日町で1本待って同じ車両に乗るのがずっと2両で空いていることが分かった。ここから先の飯山線は、長岡方面に一定の流動がある。朝は森宮野発長岡行、十日町発長岡行の2本が上越線に直通し、長岡駅まで顔を出す。折り返しは長岡発十日町行、長岡発戸狩野沢温泉行となり、飯山線に帰って来る。十日町にも高校があるので、十日町方面の列車にも一定の通学需要がある。長野からの列車に接続していた、先発の越後川口行は、部活帰りの高校生の姿も多かったが、この時間の列車への乗車は少なかった。十日町から越後川口までの所要時間は30分。飯山線の残りの区間を走破する。

乗車記録 No.3

飯山線 普通 越後川口行

十日町→越後川口 キハ110系

十日町を出た列車はほくほく線の高架橋の下を潜り、十日町の市街地を抜ける。言い忘れていたが、十日町市の市街地は、山と信濃川が流れる谷間の間にあり、信濃川に向かって、下り坂になっている。市街地を出ると、信濃川に向かって土地が段々になっているのがよく分かる。魚沼中条、下条と通学客の下車があり、同時に長岡方面に向かう乗客が乗り込んできた。

十日町から先の区間では信濃川はほとんど見えないが、一瞬だけ見える地点がいくつかある。このあたりは越後平野と十日町盆地の境目にあたる。盆地の中を直線的に流れて来た川は飯山線の終点付近ではやや蛇行しながら流れている。

内ヶ巻駅を出ると、次はいよいよ終点の越後川口駅。関越自動車道とクロスし、建物が増えてくると、列車は魚野川を渡る。この川は上越線と並走し、小出・六日町方面から流れ来る川。鉄橋を渡って、左へカーブすると、その先で上越線と合流。列車は沿道で犬の散歩をしているおじさんの方が、速いのではないかというとてもゆっくりとしたスピードで終点の越後川口のホームへ入線。これで豊野駅から続く飯山線を完乗した。

終点の越後川口に到着。列車の到着後、数分の接続で上越線の両方向の列車が発車するので、同じ列車に同乗していた乗客は、すぐに列車を下りて上越線のホームに移動していた。飯山線の列車は上越線の列車に接続する形で運転されている。ただ、あまりに接続が良すぎて、駅周辺を見ていく時間がないので、自分はすぐに発車する列車には乗らず、1時間20分後の列車に乗ることにした。

越後川口駅の飯山線ホームは駅舎寄りの1線のみ。線路は長岡側で上越線と繋がっており、先述のとおり朝に2往復だけ上越線に直通する列車がある。また、土休日には観光列車越乃Shu*Kuraも長岡方面から運転されており、運転日に限っては日中も上越線から飯山線への直通列車が走る。上越線長岡方面の列車のうち、飯山線から直通する2本の普通列車は、飯山線ホームから発車する。のりば案内には、飯山線ホームと書かれている横に6:19、6:52発長岡行は1番線から発車の記載があった。上越線の小出方面からの普通列車が、越後川口に到達するのは7時台になってから。したがって、この駅から長岡方面への始発列車と2本目は、いずれも飯山線からの列車ということになる。

長野駅からお世話になった車両は折り返し普通戸狩野沢温泉行として来た道を帰っていった。十日町からここまでもガラガラ。平日の通学生の帰宅を考えても2両はいらないような気がしていた。しかし、上越線の長岡からの普通列車が到着すると、多くの乗客が飯山線の列車に乗り込んだ。この日は日曜日。平日は長岡方面からの帰宅客がもう少し多いはず。乗車した列車が2両編成だったのは、折り返しの便で長岡からの帰宅客を乗せるためだったらしい。このあたりの通学流動がどうなっているかはあまり知らなかったが、朝には飯山線から上越線への直通列車の運転もある。十日町から長岡へは一定の通勤・通学需要があるようだ。

越後川口で夕食を調達後、上越線で宿泊地小出へ

この日の宿泊地は小出駅前。越後川口から小出間は普通列車で15分ほどである。それならば、飯山線から5分で接続する上越線の普通列車に乗ってもいいのではないかと思うかもしれない。先ほどは駅周辺を見ていく時間がないので、後続の列車に乗ると言ったが、実はもう一つ後続の列車に乗らなきゃいけない理由があった。実はこの日宿泊する小出駅周辺には、コンビニもスーパーもない。このまま小出駅に行くと、夕食難民になってしまう。そこで、夕食を調達する必要があった。越後川口駅周辺も店舗が多いわけではないものの、スーパーとコンビニが1軒ずつある。今回は安田屋という駅前の小さめのスーパーで夕食を調達した。

この駅に降り立って初めて知ったのだが、この駅は長岡市に所在する。長岡市で初めて訪れた駅は長岡駅ではなく、越後川口駅ということになった。ここはもともと川口町という単独自治体だった。2010年に長岡市と合併し、現在は長岡市の一地域となっている。川口町と長岡市の間には小千谷市がある。ここ川口は長岡市の飛び地地帯となっており、長岡市の中心部へ行くためには必ず他の市町村を通らなければ辿りつけない。ここ川口は2004年に発生した新潟県中越地震の震央となった場所。駅から北北東に2kmの地点には震央メモリアルパークがある。川口はこの地震で震度7を観測。周辺の小千谷市、長岡市でも甚大な被害が発生している。

スーパーで夕食を調達後は駅へ戻ってホームで列車を待った。駅は最近までみどりの窓口の営業があったが、現在は改札係員が日中に駐在するのみとなった。新潟県内の上越線の駅でみどりの窓口が営業しているのは六日町と小千谷のみ。ここ数年でかなり減ったらしい。列車の発着がない時間のホームは無人でひっそりとしている。ホームの背後の山からはウグイスの鳴き声が聞こえた。

飯山線のホームには乗車した列車の後続列車が到着。この列車は長野からの直通列車だったので、旅行客風の乗客の姿が多かった。ウグイスの鳴き声しか聞こえなかった駅ホームにディーゼル音が響き渡る。先に長岡方面の普通列車が到着。飯山線からの乗客のほとんどはこの列車で駅を去っていった。その数分後に乗車する越後中里行の列車が到着。上越線は2両編成の列車が多いが、乗車列車は4両編成。車内も比較的空いていた。

乗車記録 No.4

上越線 普通 越後中里行

越後中里→小出 E129系

日が沈み、暗くなる車窓眺めて15分で小出駅に到着。1日目の移動はこれにて終了となった。 この日は駅に隣接する小出ホテルオカベに宿泊。明日は朝5時半の列車に乗車するので、4時過ぎには起きないといけない。越後川口駅前のスーパーで買った夕食を食べて、シャワーを浴び、今どきの小学生よりも早いであろう10時には就寝した。

小出に宿泊するということは、次の日何に乗るかはもう明白だと思う。上越線の列車が去ったホームからは、隣に位置するもう一つのホームが見えた。小出駅は上越線のほか、会津若松からこの駅までを結ぶ只見線が発着している。明日はあのホームから会津若松へ向け、只見線の旅となる。天気は予報によって晴れだったり曇りだったりと微妙なところ。全国屈指のローカル線の車窓はどんなものなのか、2日目を楽しみに1日目を終えた。

次話