【過去旅回想】2017年9月 長野・東京旅① ~信州を走る列車たちとともに~

初めて甲信越を旅した、学生時代の夏休みの旅

筆者にとっての学生時代の夏休みの楽しみといえば、やっぱり鉄道旅に出ること。毎年1週間くらいかけて、旅に出ていた。最初は関西とその近傍へ旅に出ていたが、後半は甲信越や関東、北陸にも旅に出た。ここでは2017年の夏休みに企画した長野・東京旅を振り返る。

夜行バス1泊を含めた7泊8日で計画を立てたこの時の旅、後述するが台風で1日出発を遅らせたため、結局6泊7日となり、前半3日で長野県とその周辺を、後半で関東の鉄道路線を巡った。最後の2日間は九州から飛行機で飛んできた両親と合流。家族旅行として横浜・東京・江ノ島を観光した。このように学生時代の夏休みの旅は、毎年、最初か最後を家族旅行とし、片道分を出してもらっていたのだった。

この長野旅は、筆者が初めて一人旅として企画した最初の東日本方面への旅であった。この前年までは、中国、四国、関西を旅してきたが、いよいよ東日本へ旅の範囲を広げることになった。7日間で乗車した未乗路線の総延長は約1400km。夏の旅行は一年の中で一番のイベント。春から計画しはじめて、夏休みに入る前後できっぷを手配するのが毎年の恒例。これがあったからこそ、厳しい前期の期末試験も乗り越えられたようなものだった。

1日目 長野県へ初上陸し、しなの鉄道を東へ

この日の旅程

博多-[山陽・東海道新幹線 のぞみ 東京行]-名古屋-[特急しなの11号長野行]-長野-[しなの鉄道 普通 軽井沢行]-上田-[上田電鉄 普通 別所温泉行]-別所温泉-[上田電鉄 普通 上田行]-上田-[しなの鉄道 普通 軽井沢行]-軽井沢-[しなの鉄道 普通 小諸行]-小諸 小諸泊

もはや夏旅の友「台風」に出ばなをくじかれる

本来この旅は、九州から夜行バスに乗って名古屋へ行き、そこから長野へ向かう予定だった。しかし旅行当日、まるで「俺も連れて行ってくれ」とでも言いたげに台風が九州へ上陸し、そのまま列島を縦断。夜行バスは運休となり、やむなく出発を翌朝にずらして、新幹線で名古屋へ向かうことになった。

夏の旅に台風の影響はもはや付きものである。翌年の北陸旅でも旅行中に台風がやって来て、またしても旅程を大きく組み直すことになったのを覚えているが、こうして振り返ってみると、学生時代の夏の旅のうち、半分以上に台風が登場している。

台風は、毎回、予定をかき乱しながらも、どこか印象に残る出来事を残していく、そんな存在である。旅程を崩壊させ、追加の費用を発生させる台風だが、こうしたハプニングがあるからこそ、旅の思い出というのは色濃く残るもの。多分、この長野旅のエピソードも、長野へ行くたびに思い出すことになる。台風は、迷惑なようでいて、夏の旅の“顔なじみ”。毎年ついてくる、ちょっと困った旅仲間のようなものだと思っている。

中央西線と篠ノ井線をゆく特急「しなの」を乗り通して長野へ

台風の影響で半日遅れのスタートとなった、長野・東京への旅。早朝に九州の自宅を出発して新幹線に乗り込み、1週間に及ぶ旅がスタートした。当初は夜行バスで向かう予定だった名古屋には、数時間遅れて到着。台風が縦断していった後の日本列島は広く高気圧に覆われ、空は青く澄みわたっていた。この天気も台風のおかげ。これだから、台風は憎むに憎めないなと思う。

名古屋からは、12時ちょうど発の特急「しなの」11号に乗車し、長野を目指す。「しなの」には、数年前の関西旅行の際に名古屋-新大阪間で乗車経験があったが、本来の運転区間である名古屋-長野間での乗車はこれが初めて。長野までの所要時間はおよそ3時間。列車は途中塩尻まで中央本線を走る。名古屋の市街地を出た後は、古虎渓を眺めて、多治見へ。そこからはのどかな景色を眺めて走り、中津川を出ると、木曽川に寄り添うようにして走っていく。

やがて塩尻に差し掛かると、列車は松本盆地へ。遠くにはアルプスの山々が見え、松本駅に停車中の211系やE257系の姿を眺めていると、「ついに長野に来たのだ」という実感が、胸に湧いてきた。知らない土地を訪れる感動は、いつになっても変わらない。今も松本に来るたびに、この特急で初めて通ったこの日のことを思い出す。

塩尻から先は篠ノ井線に入り、松本を経由して、姨捨の峠を越え、終点・長野へと向かう。やがて車窓には、広々とした善光寺平が姿を現した。翌日はこの区間を改めて旅し、姨捨駅で下車する予定だったが、特急「しなの」の車窓から眺めた風景に、明日の下車がいっそう楽しみになった。

その後、列車は善光寺平へと下り、篠ノ井を経て、終点・長野に到着。「ながのー、ながのー」という到着放送とともに、初めて長野県の地を踏んだ。

しなの鉄道と上田電鉄別所線に乗車

初めて降り立った長野駅。ホームに降り立つと、向かいのホームには189系の回送列車や、「横須賀色」に塗装されたしなの鉄道の115系が停車しており、早速長野らしい列車たちが迎えてくれた。

本来なら、長野でもう少しゆっくり過ごす予定だったが、台風の影響で予定が押していた。休憩もそこそこに、日没前までにこの日乗車予定だった路線に乗ることを優先して、ここから始まる2日半にわたる長野県とその周辺各県を巡る乗りつぶし旅がスタートした。

1日目は、長野からしなの鉄道線で東へ進み、上田では上田電鉄線に乗車する行程を組んでいた。本来は上田で時間を取り、上田城を観光する予定だったが、長野への到着が遅れたため、乗り鉄を優先し、観光は断念。ただし、この観光時間の余裕をもともと組み込んでいたことで、台風による旅程への影響は最小限にとどまり、乗車を諦める路線が出ずに済んだのは幸いだった。

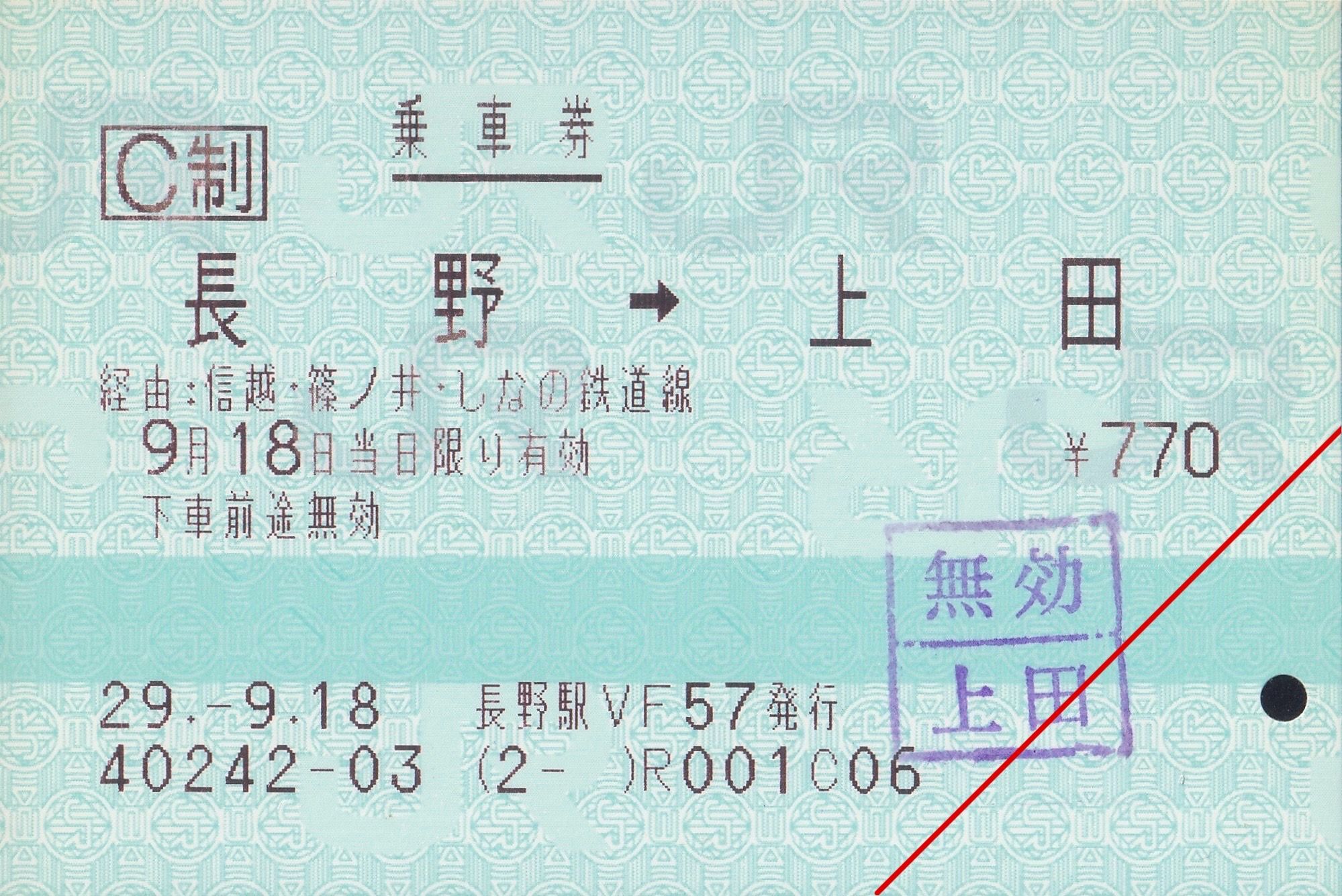

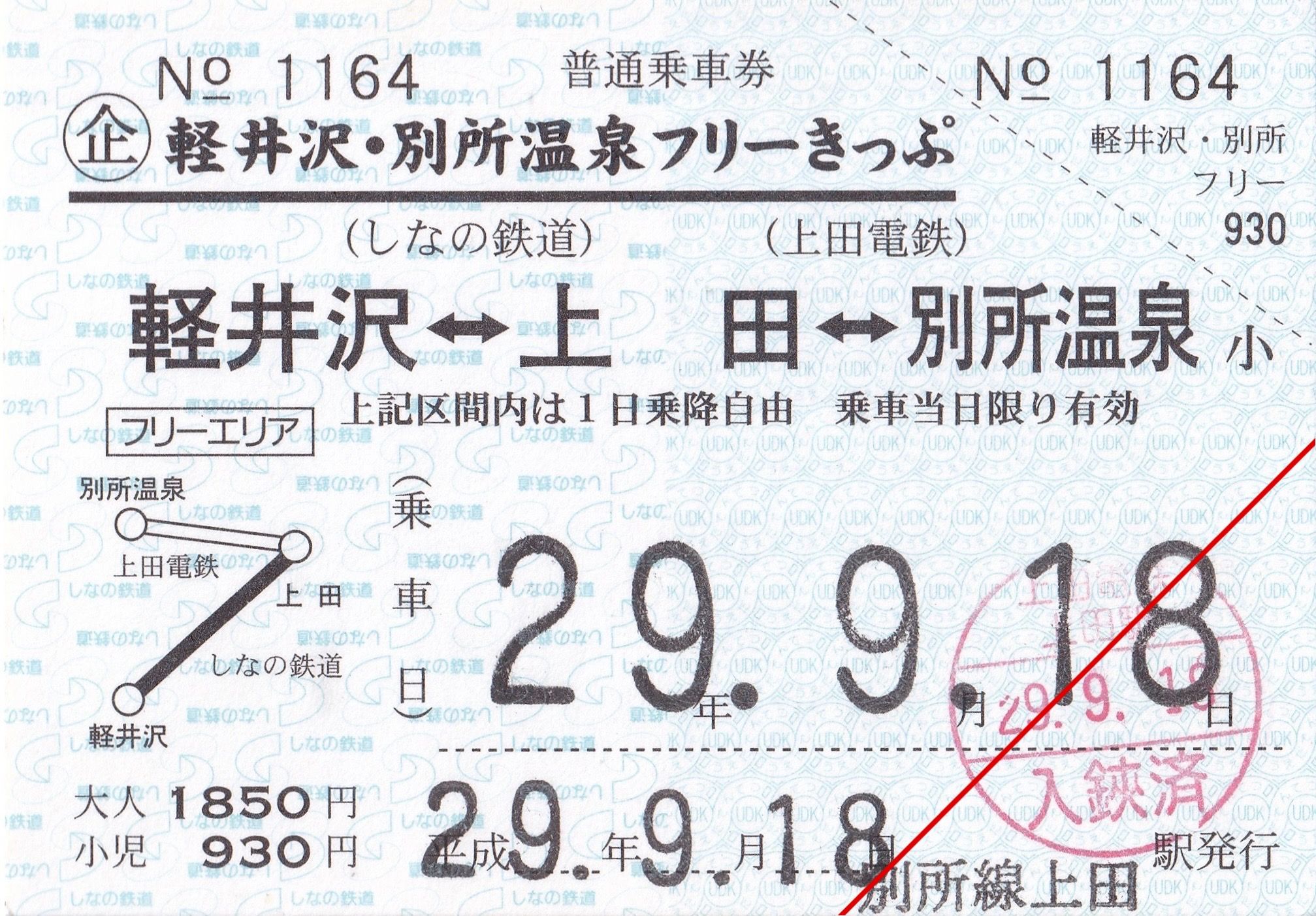

長野からは、しなの鉄道の普通・軽井沢行きに乗車し、まずは上田へ。さらに、上田からは上田電鉄上田線の普通列車に乗って終点・別所温泉へと向かう。夕暮れどきの車窓には、のどかな風景が広がり、別所温泉の手前では、黄金色に実った稲が夕陽を受けて輝いていたのが印象的だった。

終点の別所温泉駅は、昔ながらの趣ある木造駅舎が魅力的。しかし、この後の行程の都合で、ここでは数分の滞在で折り返すことに。駅や街をじっくり歩く時間がなかったのが、今でも悔やまれる。上田城の観光と合わせて、今後の「宿題」として残る形になった。上田には、改めて再訪したいと思っている。

別所線を往復して上田に戻った後は、再びしなの鉄道線の普通列車に乗り、さらに東を目指した。乗車した列車は乗客が多く、途中までは立ち乗りとなったが、小諸を過ぎたあたりから車内も落ち着きはじめ、車窓には夕暮れに染まる浅間山の姿が見えた。夕暮れの空に聳えるその姿は、長野の旅がいよいよ本格的に始まったことを感じさせてくれる、この旅の象徴的なひとコマだった。

どうにか景色がかろうじて見えるうちに、終点・軽井沢に到着。駅の外に出たときにはすでに真っ暗になってしまい、街の景観を楽しむ余裕はなかったものの、駅前の不動産屋の窓にずらりと貼り出された物件情報から、別荘地としての軽井沢らしさが伝わってきた。折り返し列車の発車まで少し時間があったため、入場券を購入し、新幹線ホームへ。北陸新幹線のE7系・W7系と初めて対面することができた。

この日は小諸に宿を取っていた。軽井沢からは普通列車で来た道を少し戻って小諸へ。台風の影響で少し慌ただしい日程になったものの、初めての長野で、雑誌やネットで見ていた列車たちや、長野らしい風景に出会い、旅する喜びを改めて感じた1日となった。なお、軽井沢としなの鉄道、それに2日目に乗車した長野電鉄には、2024年秋の「北関東鉄道探訪録 前篇」で再訪している。

2日目 小海線、中央本線辰野支線、長野電鉄に乗車

この日の旅程

小諸-[小海線 普通 小淵沢行]-小淵沢-[中央本線 普通 松本行]-岡谷-[中央本線辰野支線 普通 天竜峡行]-辰野-[中央本線辰野支線 普通 塩尻行]-塩尻-[篠ノ井線 普通 松本行]-松本-[篠ノ井線 普通 長野行]-姨捨-[篠ノ井線 普通 長野行]-長野-[長野電鉄 A特急ゆけむり]-湯田中-[長野電鉄 普通 信州中野行]-信州中野-[長野電鉄 B特急スノーモンキー]-長野

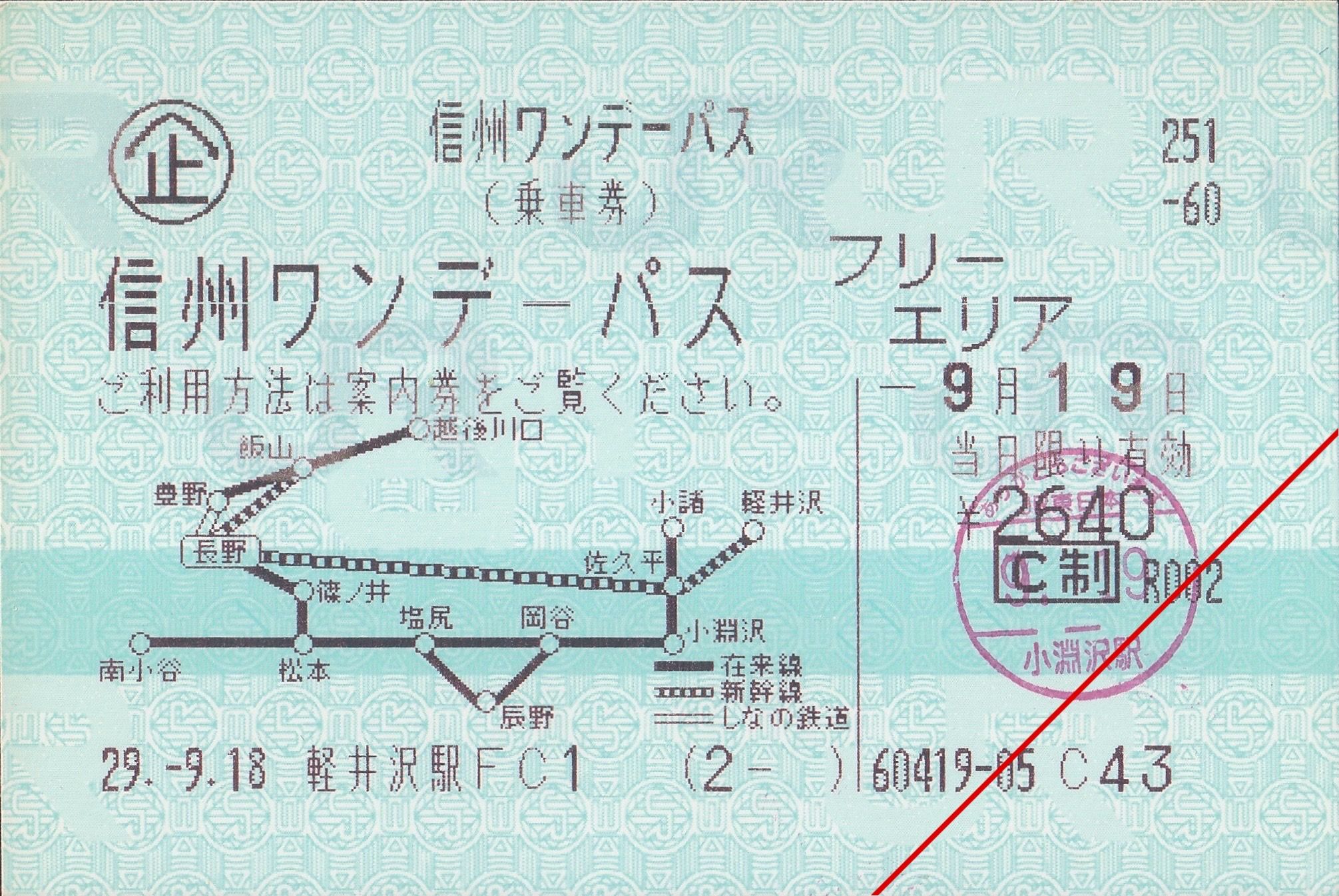

小諸から高原を抜けて小淵沢へ──小海線初乗車

小諸から始まった旅の2日目。この日はまず、小海線の普通列車を小淵沢まで乗り通した。この時点で、JR東日本の路線は首都圏のごく一部を除き、ほとんどが未乗状態。同社の非電化路線には全く乗車したことがなく、小海線が乗車第一号に。また、使用車両であるキハ110系のにも初めて乗車することとなった。

ホテルをチェックアウトして小諸駅に到着。駅舎の写真を撮っていると、しなの鉄道の列車が到着。下調べ不足であわや座席を確保できないところだったが、乗り換え客と共に列車に乗り込んで、何とかボックスシートの座席を確保することができた。小諸を出た後、すぐに佐久市の市街地を縦断する小海線。しなの鉄道から小海線へ乗り継ぎ通勤・通学する人の姿が多かった。ただし混雑するのは、最初の数駅だけ。中込あたりで通勤通学客もほぼ全員下車して行き、その後は車内もわずか数人となった。

列車は小海を経由して、長野県から山梨県へと進んで行く。長野県内では千曲川に沿い、山間の景色の中を走っていくが、山梨が近づくと、やがて八ヶ岳の高原へと出る。JRの路線で最も標高の高い1375mをゆく列車。車窓には最高地点を示す記念碑が見えた。

野辺山付近からは再び乗客が増え始め、その後は山梨県や入り、八ヶ岳連峰南麓を走って、小淵沢へ向け進む。中央本線と合流する手前の大カーブは、この路線の名物。夏の緑を車窓に走った列車は、小諸から2時間20分で終点の小淵沢に到着した。

山梨県北杜市にある小淵沢駅。この時は長野の乗り鉄旅の途中で利用した乗り換え駅に過ぎなかったが、この時、初めて山梨県を訪問。小淵沢駅が同県で最初に下車した駅となった。旅行日の数か月前に供用を開始したばかりだった駅舎は、屋上へ上がることができ、そこからは南アルプス北端のの山々と八ヶ岳連峰、さらに遠くには富士山を眺めることができた。

岡谷から中央本線辰野支線に乗車

小淵沢からは中央本線の普通松本行に乗車。茅野を経由して諏訪湖を眺め、岡谷へ向かった。その後、岡谷からは中央本線の支線、通称辰野支線へ。辰野支線は朝と夜に1往復だけ岡谷からの直通列車もあるが、基本的に辰野で系統が分かれており、岡谷-辰野間は実質的に飯田線の延長区間のような位置付けになっている。岡谷からはその飯田線へ直通する天竜峡行きの普通列車に乗車。その列車を辰野で下車して、辰野支線の普通塩尻行きに乗り換えた。

辰野支線は岡谷-みどり湖にある塩嶺トンネル開業前まで本線として使われていた区間。かつての中央本線は信濃川島、小野経由して谷沿いを進み、山を大きく迂回して走っていた。現在は中央本線の支線として運行されており、ここも今回の旅で乗車してみたいと思っていた路線の一つだった。辰野からは前日に長野駅で初めて対面したE127系に乗車。峠を越えた車窓には塩尻周辺の松本盆地を眺め、眼下に新ルートの中央本線を見ることができた。

東京、名古屋からの中央本線が出会う塩尻では、小淵沢・岡谷方面から走ってきた篠ノ井線の普通列車に乗り換え。2024年春に出かけた「JR東海未乗路線と箱根エリアの鉄道路線を巡る旅」では、雪の影響で急遽この駅で下車することになり、その時、この駅で降りるのは初めてだなと思い込んでいたが、この長野旅の際に一度下車していたのをすっかり忘れていた。

名古屋からの中央西線と、東京からの中央東線が「人」の字状に合流し、篠ノ井線へつながる塩尻駅。この駅を始発・終点とする列車は多くはないものの、JR東海とJR東日本の会社境として、今も交通の要衝となっている。

日本三大車窓風景を楽しめる姨捨駅で途中下車

その後、松本では篠ノ井線の普通列車同士乗り継ぎ、今度は長野行きに乗車。塩尻-長野間は前日にも特急「しなの」で通っていたので、2日連続で乗車することに。前日は「しなの」を乗り通すことが目的だったが、今回は途中にある姨捨駅を目的とした。松本から姨捨までの所要時間は1時間ほどだった。

余談だが、筆者のニックネーム「明科穂高」は、この旅行直後に長野県の駅名から、篠ノ井線の明科駅と、大糸線の穂高駅を語呂の良さで選び作ったもの。このあたりの地名が、松本、上田など名字に使えそうなものと、梓、白馬など名前に使えそうな地名が混在していたところから、組み合わせれば名前っぽいニックネームを作れるのではと思い作ったのだった。なお、駅名や山の名前で「穂高」は”ほたか”と読み、濁らないが、明科+穂高の組み合わせなら、”ほだか”と濁った方が読みやすいので、ローマ字表記は「Akashina Hodaka」にしている。

さて、松本からの普通列車で姨捨に到着。北海道の根室本線にある狩勝峠(新ルート開通で廃止)、宮崎県の肥薩線にある矢岳越え(2025年現在は災害により運休中)と並び、日本三大車窓風景に数えられるこの駅は、山の中腹に駅があり、駅のホームからは千曲川流域の善光寺平の大パノラマを望むことができる。この駅がこの日のハイライト。ここでは1時間ほど時間を取り、松本駅で買った駅弁を食べつつ、善光寺平の絶景を楽しんだ。天気に恵まれて、善光寺平の絶景を楽しめたことは、今も大切な思い出である。

この駅は景色が最大の売りだが、駅の造りもその魅力の一つ。スイッチバック駅になっており、通過する列車以外は2度進行方向を変えて、ホームを出入りする。急勾配を登るSLのための設備が今も松本-長野という長野県の2大都市を結ぶ路線の中で現役で使われている。

姨捨からは後続の普通列車長野行きに乗車。前日にしなの鉄道の列車で上田方面に旅立って以降、1日ぶりに長野駅に戻り、これで小海線、辰野支線経由でぐるっとまわってくる旅程を完成させた。

「美わしの志賀高原」に旅情を感じた長野電鉄

さて、長野到着後は一旦宿泊するホテルへチェックインに行き、その後再び長野駅へ戻って、長野電鉄長野線に乗車しに行った。

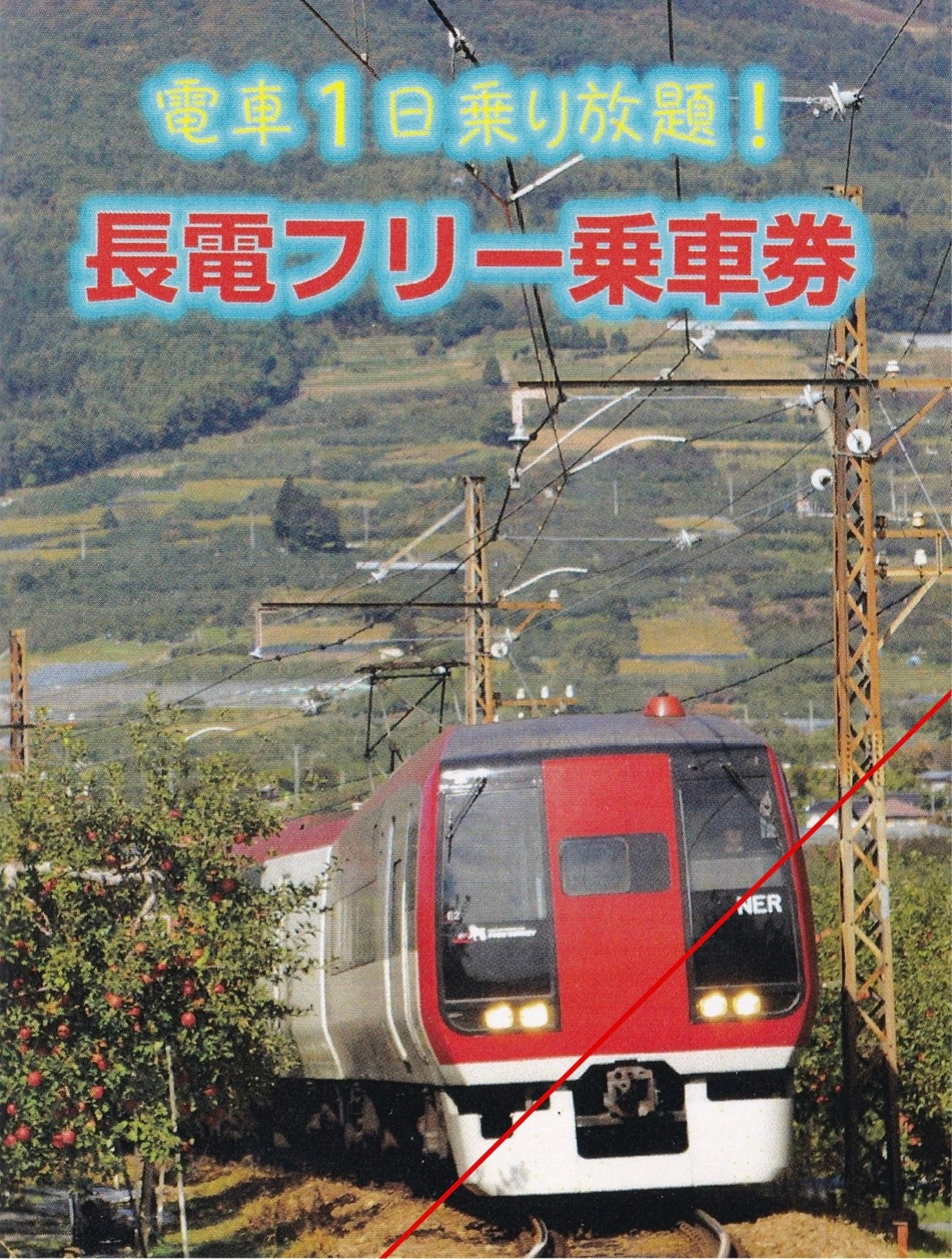

この路線といえば、かつては首都圏で活躍していた車両が”第二の人生”を送る場所。中でもかつて小田急でロマンスカー「HiSE」として活躍していた1000系と、JR東日本で253系「成田エクスプレス」として活躍していた2100系は、移籍後この路線の顔となっている。この2車両は1987年と1991年にデビュー。1990年代の真ん中あたりに生まれた筆者は子供の頃、小田急といえば「HiSE」と「EXE」、JR東日本と言えば、253系、255系、E351系と図鑑やビデオでよく見ており、両車とも子供の頃、フラッグシップとなっていた車両だった。筆者もこの路線を訪ねるにあたっては、2車両に乗車したいと考えており、2列車で往復する計画を立てた。

長野から乗車したのはA特急ゆけむり湯田中行き。長野電鉄ではA、Bという2種類の特急が運転されており、停車パターンが異なる。A特急は権堂、須坂、小布施、信州長野と限られた主要駅のみに停車し、この路線を走る列車の中では最速達となっている。前面・後面展望を楽しみたいところだが、夕方の列車で子連れの乗客も多かったため、この時は普通座席へ。信州名物のりんご畑を車窓に眺めながら、列車は走っていく。信州中野から先の勾配区間もこの一つの見どころだった。なお、この時は座らなかった展望席には2024年秋の「北関東鉄道探訪録 前編」でこの路線を再訪した際に夜間だったが座った。

終点湯田中へ到着すると、「バラ色のあの尾根は遥かな未来〜」という岡本敦郎の歌う「美わしの志賀高原」が駅構内に流れ、旅人を歓迎してくれる。長野といえば「信濃国」が有名だが、個人的にはこの美わしの志賀高原もまた旅情を掻き立てる曲である。その後はしばらく温泉街を歩いた。遠くから聞こえる「美わしの志賀高原」と、ノスタルジックな温泉街は、長野電鉄に乗っている間にタイムスリップしたんじゃなかろうかという気にさえなるほどだった。

帰りは信州中野まで普通列車に乗車。今は同じ日比谷線の後輩車両に置き換えられ、運用を離脱してしまった3500系に揺られた。

その後信州中野からはB特急「スノーモンキー」に乗車。JR東日本では253系「成田エクスプレス」として活躍していた2100系車両で長野へ。B特急は主に朝夕に運転されている停車型の特急列車で、A特急の停車駅に加え、朝陽、信濃吉田、本郷、市役所前にも停車する。車内は空港アクセス特急として活躍していた頃の面影をしっかり残していた。この列車で長野へ向かっているうちに日は完全に落ち、夜になった長野に到着。これで2日目の旅程を終えた。

次話