【旅行記】JR東海未乗路線と箱根エリアの鉄道路線を巡る旅~普通列車で甲府から松本へ~

中央本線の普通列車で山梨県最西の駅、小淵沢へ

JR東海最後の未乗路線だった身延線を走破し、甲府に到着。駅隣の舞鶴城公園と市街地を散策して甲府駅へと戻ってきた。今回の旅は信州まつもと空港から福岡空港行きの飛行機に搭乗し、旅を終える予定だった。甲府からは普通列車を乗り継いで、旅のゴール松本を目指した。

甲府から乗車したのは高尾始発の普通小淵沢行き(写真は小淵沢駅で撮影した乗車列車)。211系6両編成での運転だった。中央本線の高尾以西の普通列車は、松本・長野方面とを直通する列車も多く存在するが、山梨県と長野県との県境に位置する小淵沢駅で折り返す列車も多い。今回は久しぶりに小淵沢駅でも下車してみたかったので、小淵沢行きを選択した。時刻は正午すぎ。さすがにこの時間に6両は長すぎるようで、車内は終始ガラガラだった。

乗車記録 No.24

中央本線 普通 小淵沢行

甲府→小淵沢 211系

甲府を出た列車は、市街地を抜け、まもなく竜王に停車。この駅は朝夕の一部の特急かいじの起終点駅となっている。その後は甲府盆地を出て、上り坂で標高886mの小淵沢駅へと向かっていく。JRの路線にしては珍しくY字の引上線をもつ韮崎駅は個人的に好きな駅の一つ。韮崎駅を出てトンネルを抜けると、その後は韮崎の街をやや高い場所から眺めながら走っていった。

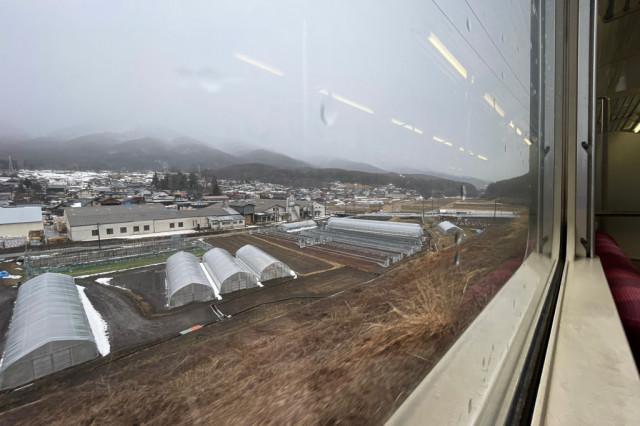

標高が上がるにつれ、次第に視界が悪くなり始める。霧というか、もはや雲の中にいる感じなのだと思う。朝から帰りの飛行機が飛ぶかどうか心配していたが、なんだか雲行きが怪しくなってきた。ただ、この時点ではまだ何の連絡も来ていない。夕方になると雨も弱まる予報だったので、その予報が当たることを祈りつつ、松本へ移動していく。甲府から小淵沢間の所要時間は約40分。小淵沢駅に降り立つと、身にしみる寒さを感じた。駅構内の線路には雪が残っていた。

久しぶりに訪れた小淵沢駅で普通列車を乗り継ぐ

山梨県でもっとも西にある小淵沢駅。南アルプスの北側に位置し、天気の良い日には駅舎からもその急峻な山々を眺めることができる。しかし、この日は全くその様子を見ることはできなかった。小淵沢は、ここと小諸駅とを結ぶ小海線との接続駅。この駅で降りたのは、その小海線に乗車した2017年夏以来だった。あの時は天気がよく、駅から見える南アルプスがきれいだったのを思い出す。

ちょうど小海線の列車が発着する時間だったようで、5番線には小海線小諸行の姿があった。この路線に乗車した2017年の旅では、小諸駅前のホテルに一泊して、早朝の小淵沢行きでここへ来た。小諸に宿泊したのはいい思い出。上田や軽井沢に泊まることはあっても小諸に泊まることはなかなかないはず。小諸は自分が宿泊したなかでも、マイナーな宿泊地の一つになっている。その旅では、ここから普通列車で岡谷へ移動し、岡谷から中央本線の辰野支線に乗車した。姨捨を訪れたのも同じ日で、日本三大車窓の一つ善光寺平の景色がとても美しかった。

ここからは山梨県から長野県へと進んでいく。長野県に足を踏み入れるのは、北陸新幹線で通過したことはあったものの、この時以来ということになる。過去の旅と今の旅が繋がる瞬間というのは、これまた鉄道旅の楽しさの一つだと思う。

珍しい5番線発車の普通列車で松本へ

小淵沢駅は割と複雑な配線の駅。ホーム自体は2面4線で、基本的に1・2番線を中央本線の列車が4・5番線を小海線の列車が使う。2番線と4番線の間に待避線である3番線があるが、ここにはホームがない。そのほか留置線が5番線の横に2線、1番線の横に1線あり、中央本線・小海線の列車の留置に使用されている。ホームに面した線路のうち、4番線は非電化で、小海線専用になっている。一方、中央本線の列車は、この駅で甲府・松本両方向に折り返す列車が設定されている。甲府方面への折り返し列車は、2番線から折り返せるようだが、松本方面へは、1・2番線から折り返すことはできない。松本方面からの普通列車が折り返せるのは5番線のみとなっていて、基本小海線が使う5番線に1日数本の松本方面への折り返し列車が入線してくる。これから乗車するのはその貴重な1本だった。

現在、松本方面への折り返し列車は1日3本とのことで、珍しい場面に遭遇した。先ほど、キハ110系のが停車していたホームに211系が入線。主に小海線が使う4番線・5番線のホームは跨線橋の階段周辺にしか屋根がないので、そこはちょっと不便だった。

乗車したのは当駅始発の普通列車松本行き。引き続き211系に乗車するが、先ほどの列車からは編成が短くなり、3両編成となった。今回の旅で乗車する列車はこれが最後となる。...となるはずだったのだが、この後嫌な予感が的中するので、結果的に最後ではなかった。

乗車記録 No.25

中央本線 普通 松本行

小淵沢→松本(⇒塩尻で急遽下車) 211系

中央本線は小淵沢駅を出た直後に山梨県から長野県へと入る。長野県に入って最初の駅の信濃境駅では、小淵沢駅以上にホームに雪が残っていた。中央本線全体の最高地点は中央西線側にあるが、中央東線に限ってみれば、富士見駅付近が標高950mほどで最高点となる。身延線で並走していた富士川の上流部の釜無川も、富士見駅の南側を源流とする。富士見を出ると、その後は一転下り坂となり、諏訪湖へ向けて標高を下げて行く。当然、富士見を境に川の流れも変わる。ここから先は並走するのは、諏訪湖へ流れ込む川、すなわち、天竜川水系の川である。

列車は茅野に到着。ここまでは車内も閑散としていたが、ここからは茅野、諏訪、岡谷と街が続くので、乗客の数も増え始めた。車窓にはチラチラと諏訪湖が見える。茅野駅と上諏訪駅の間にある普門寺信号場から先、岡谷までは単線区間となる。ほぼ全線が複線以上になっている中央東線だが、ここだけ単線区間があり、運行上のネックになっている。上諏訪駅では飯田線の213系を見かけた。飯田線の長時間普通列車の旅もまたやりたいと思っている。列車は下諏訪を経て、岡谷に到着。ここに来て、ついに雪が舞い始めた。

広がる雪景色と決まった帰りの飛行機の欠航

岡谷を発車し、飯田線の列車が走る辰野支線と別れ、天竜川を渡ると、その先で長さ約6kmの塩嶺トンネルに入る。トンネルを抜けた先は松本盆地となる。トンネルを出てびっくり。そこはまさしく雪国だった。あの有名な小説の一節を連想される光景が広がる。岡谷では全く積もっていなかったのに、トンネルを1個でこんなに積もっているのかと驚いた。

それと同時に、松本空港からの飛行機は飛ばないことを確信した。調べてみると、福岡空港行の前便にあたる、新千歳発松本行の欠航が決まっていた。そして、ほどなくして予想通り、福岡便の欠航を知らせるメールが来た。事前の天気予報では、この日は弱い雨か雪となっていて心配していた。結果的には、嫌な予感が的中した形となった。明日の朝までには九州に帰らなくてはならない。今回は飛行機への搭乗は諦めて、鉄路で九州へ帰ることを決断した。

きっぷ手配のため、急遽普通列車を塩尻で下車

飛行機が飛ばないことが分かったので、すぐに特急列車と新幹線の時間を検索。今から帰れば夜の11時前には帰れそうである。しかし、直前の予約で、指定席もかなり埋まっている。混んでいる列車は好きではないので、名古屋から新大阪間は、あえてこだまを使うことにした。しかし、ネット予約でそんなきっぷを予約しようとすると大変である。えきねっとではそんな乗り換えは対応してないと言われ、e5489は予約はできるが松本駅では発券することができない。こんな時に役に立つのは、やっぱりみどりの窓口である。検索している間に塩尻駅に到着。松本まで行く予定だったが、松本駅だと窓口が混んでいる可能性もあるので、急遽予定を変更。乗車中の列車を塩尻で下車して、塩尻駅の窓口で帰りのきっぷを手配した。

みどりの窓口で松本から博多のきっぷを手配を無事に完了。飛行機の払い戻しもオンライン上でサクッと終わらせて、鉄路で帰る準備は整った。塩尻から特急しなのに乗車してもよかったのだが、静岡から使用している乗車券は松本までのものだったので、松本まで行って折り返すことにした。

急遽の予定変更で降り立った塩尻駅。ここは中央本線におけるJR東日本と東海の境界駅である。東京方面、名古屋方面からのどちらの線路も松本方面の篠ノ井線と繋がる「人」形の配線。駅の南には名古屋方面と東京方面を繋ぐ連絡線が設置されているものの、現在は使用されていない。

駅のロータリーにはみるみるうちに雪が積もっていく。昨年の3月に北海道で高く積もった雪は見たことがあったが、ものすごい勢いで雪が降り積もっていく様子を見たのは、九州で何年か前にあった大雪以来人生2度目だと思う。この駅にいたのは30分くらいだったが、その間にもみるみるうちに積もっていた。飛行機が欠航になって、追加の出費は痛いが、雪景色を見ることができたのでよしとしようと思う。

特急あずさで旅のゴール松本へ

塩尻からは先ほど乗車していた普通列車の後を追いかけてくる特急あずさに乗車して、今回の旅のゴールとしていた松本へ向かった。まさかこの旅でE353系に乗車するとは予想していなかった。前回、あずさに乗った時は、懐かしのE351系スーパーあずさだったのを思い出す。E353系には特急かいじで乗車経験があるが、特急あずさでの乗車は今回初めての乗車だった。

特急あずさには自由席がない。その代わりに指定席料金と同額で座席未指定券が発売されている。塩尻~松本間の所要時間は15分ほどで座席を指定するほどの距離でもないので、座席未指定券を初めて購入した。

乗車記録 No.26

篠ノ井線 特急あずさ25号 松本行

塩尻→松本 E353系

乗車した特急あずさは、塩尻の時点で既に多くの乗客が下車していてガラガラだった。こんな短区間で特急を使うのも自分くらいかと思ったが、自分以外にも何人かが塩尻から乗り込んでいた。木曽福島や中津川からの普通列車も乗り入れているとは言え、普通列車の本数は決して多くはない。

列車は松本までの間、雪に覆われる松本盆地を走っていく。初めて特急しなのでここを通った時は、北アルプスの山々が見えていたのを思い出す。アルプスの山々が見れないのは残念だが、雪の景色は九州人にとってはとても珍しいので、これはこれで遠くへ来た感じがしてとてもいい。

帰りに使う予定だった信州まつもと空港は、松本の市街地から南西方向に少し離れた場所にあり、篠ノ井線では村井~広丘間の西側に位置している。塩尻から松本の間も雪がしっかりと積もっていた。おそらくこの車窓の奥に松本空港があるのだが、この積雪と視界の悪さでは飛ぶわけもない。

通称上野おばさんの松本コールと共に、松本駅に到着。本当は空港バスとの乗り継ぎ時間を1時間ほど設けていたので、ゆっくり駅で写真を撮ったり、駅前を散策したりしていこうかなと思っていた。しかし、陸路で九州へ帰ることになったので、今回は15分あまりの滞在時間になってしまった。長野県にはこれから連続的に訪れる予定で、松本にも数か月後に再び来る予定にしている。観光などはその時にゆっくりしていこうと思っている。松本へ来たのはこれが2度目。このあたりの路線には既に乗車しているので、特に目新しいものはない。松本の市街地はそんなに雪が多いエリアではないらしい。この日は珍しく雪がしっかり降ったようだった。

特急しなのと新幹線で松本から九州へ帰る

残念ながら、今回の旅の楽しみの一つだった信州まつもと空港への訪問とFDAの松本-福岡線への搭乗は叶わなかった。これらは今後松本エリアを訪れる際の宿題として残しておこうと思う。駅の写真だけ撮って再び改札内へ。長野からやってきた特急しなのに乗り込み、陸路で九州を目指した。

松本から乗車したのは、特急しなの18号名古屋行き。直前の購入となり、指定席がほぼ満席だったので、グリーン車に乗車した。実は前回特急しなのにはじめて乗車した2017年の長野旅の際も、台風に見舞われて九州を出発できないというアクシデントがあった。それでもこの俊足の特急列車のおかげで、その台風の影響を最小限にすることができたのを覚えている。今回もまた大雪というアクシデントに見舞われたが、この列車のおかげで、この日のうちに九州へ戻ることができる。頼みの綱の特急しなのだと個人的には思っている。この日はダイヤ改正の数日前。3月15日をもって廃止される新幹線との乗継割引を使用することになった。

乗車記録 No.27

篠ノ井線・中央本線 特急しなの18号 名古屋行

松本→名古屋 383系

来た道を戻って塩尻に停車。その後、塩尻を出た列車は中央西線へ入り、中山道の宿場町として知られる奈良井駅までは、奈良井川沿いを入りながら標高を上げていく。中央東線の最高点は富士見駅付近だったが、中央本線全線で見たときの最高点は、奈良井駅と薮原駅間の標高は970.6mとなっている。したがって、奈良井駅までは松本盆地から標高を上げていく。塩尻駅付近もかなりの積雪だったが、中央西線に入って以降はさらに雪深くなっていった。車窓ももはや真っ白でどこを走っているのか全く分からない。列車は警笛を連発しながら、真っ白な景色の中を高速で駆け抜けていく。屋根からは雪が落ちる音が聞こえ、列車がすれ違うと、雪が舞ってさらに真っ白になる。雪の少ない九州人からすれば、こんなに雪が降っているのに列車が平常運転なのが正直一番驚きである。

中央本線の最高地点は、そのまま分水嶺となっていて、奈良井川は犀川・千曲川・信濃川を経由して日本海へ注ぐが、トンネルを越えた先は太平洋側へと注ぐ木曽川と並走する。ここから先は同じ長野県でも松本エリアを出て、木曽エリアへと入っていく。積雪もこのトンネルを境に少なくなった。

列車は木曽川と並走しながら快調に入り、木曽福島と南木曽に停車。木曽福島を出た辺りで雪は完全になくなり、南木曽へ着くころには雨も上がった。南木曽を出るとやがて長野県から岐阜県に入り、中津川に到着した。中津川は前回の旅で訪れた場所。数週間のうちにまたここへ来てしまった。ここから先の中央本線も数週間ぶりの乗車となる。このあたりの景色もだいぶ見慣れたものとなった。列車は恵那、瑞浪など前回の旅で下車した駅を通過しながら、多治見へ走っていった。

名古屋へ近づくにつれて、天気は急速に回復。この時間帯は都内で雨風が強まっていた。甲府から高速バスか特急で都心へ向かい、羽田から帰る案も計画していたが、これでは羽田空港からの飛行機も遅れていただろう。多治見が近づくと、青空が広がり始め、夕日が差し込んできた。多治見を出ると、庄内川の古虎渓を抜け、高蔵寺を通過。すれ違う列車の数も徐々に増えて行き、夕暮れの名古屋市街に到達。松本から2時間で終点の名古屋に到着した。俊足な走りのおかげで、2時間の乗車もあっという間に感じた。

これまた直近3回の旅で連続して訪れることになった名古屋駅に降り立った。せっかく来た名古屋駅。新幹線との乗り換え時間があったので、少しでも名古屋気分を味わおうということで、ホームのきしめんを食べた。手軽に食べれる駅そば屋はこういうときにとても役に立つ。

乗車記録 No.28

東海道新幹線 こだま739号 新大阪行

名古屋→新大阪 N700系

乗車記録 No.29

山陽新幹線 のぞみ55号 博多行

新大阪→博多 N700S系

名古屋からは新幹線で新大阪を経由して博多へ。名古屋~新大阪間ではあえて「こだま」に乗車し、新大阪駅で「のぞみ」へと乗り換えた。飛行機を使って2時間ほどの予定だった松本~福岡間も、陸路で行くと6時間以上かかる。飛行機の絶大さを感じつつ、一方で、松本周辺で大雪が降る中でも甲信越と九州をその日のうちに移動できる特急列車と新幹線存在にも感謝しつつ、博多で2泊3日に渡った今回の旅を終えた。

終わりに

今回は旅では、JR東海の未乗路線と箱根エリアの鉄道路線を巡った。1日目には御殿場線に、3日目には身延線に乗車し、JR東海の全路線完乗を達成することができた。JR東海は他のJRに比べ、路線数は多くない。しかし、関西や関東に比べ、九州からのアクセスにやや時間がかかる場所もあり、そこが乗りつぶしを行う上でのネックだった。それぞれの路線で思い出はたくさんある。模範解答のようになってしまうかもしれないが、その中でも思い出深いのはやはり名松線と飯田線である。名松線はおよそ7年半前の2016年夏に乗車した。伊勢奥津まで行ったはいいものの、復路ではゲリラ豪雨に見舞われて、沿線から脱出するのに一苦労だったのを思い出す。飯田線は2019年夏に豊橋から岡谷間の長時間普通列車で走破した。午前中に豊橋を発車して、岡谷へ着くころにはもう夕方。普通列車に乗車しただけで一日が終わるという贅沢すぎる時間と、駅数の多い飯田線を一駅一駅噛みしめながら走っていく列車の車窓は、乗り鉄という趣味の楽しさと面白さを再認識させてくれたように思う。今回乗車した御殿場線は富士山の景色を、身延線は富士川の景色を楽しめる路線だった。身延線については普通列車で全線走破というのも今後やってみたいと思っている。

一方、2日目は箱根エリアを巡った。このエリアに本格的に足を踏み入れるのはこれが初めて。箱根ゴールデンコースのほか、十国峠ケーブルカーや箱根と三島を結ぶ路線バスにも乗車。大涌谷や箱根駅伝ゴール地点、ミュージアム見学、十国峠からの眺望など、観光も楽しみつつ、いろんな乗りものを楽しむことができた。小田原~元箱根間で乗車した路線バスでは、箱根駅伝5区と同じコースで山登り。5区を走るランナーのすごさを改めて感じることができた。運動が苦手な自分はこれまで、走って登っても苦しいだけだろうと思っていた。しかし、大手町からつながった襷を箱根へもっていく責任感と、それを背負って箱根の山を登り切ったときの達成感というのは、他の陸上種目や駅伝では味わえない唯一無二のものだろうということを、箱根を訪れて感じることができた。箱根エリアにはまだまだたくさんのバス路線がある。次に箱根を訪れた際には、こうしたバス路線をメインに旅してみたいと思う。もちろん、純粋な観光も楽しんでみたい。

当初の計画では大井川鐡道に乗車する予定だったが、井川線の末端部分の運休により、大井川鐡道への乗車は断念した。現在大井川鐡道は、大井川本線でも数年前の台風被害のため川根温泉笹間渡~千頭間で運転を見合わせている。現在沿線では、この部分の今後の在り方についても検討がなされている。その動向も注視しながらにはなるが、とりあえず井川線が運転再開された際には再度企画して訪れてみたいと思っている。タイムスリップしたような大井川鐡道の車両と、アプト式と秘境駅で知られる井川線の旅を実行できる日を楽しみ待ちたい。

・今回初めて乗車した路線

【鉄道路線】

JR東海 御殿場線 国府津-沼津間

箱根登山鉄道 鉄道線 箱根湯本-強羅間

箱根登山鉄道 鋼索線 強羅-早雲山間

十国峠 十国鋼索線 十国峠山麓-十国峠山頂

JR東海 身延線 富士-甲府間

【バス路線】

伊豆箱根バス 元箱根-熱海駅線 元箱根-熱海駅間

箱根登山バス 小田原駅東口-箱根町港線 小田原駅東口-箱根町港

東海バス 三島駅-元箱根港線 元箱根港-三島駅

次旅