【旅行記】三重・岐阜の盲腸路線を巡る旅 第一幕~近鉄鈴鹿線と四日市あすなろう鉄道~

前話

四日市に宿泊して迎えた2日目は、1日目に引き続き三重県の未乗路線に乗車した。朝の時点での未乗路線は5路線。午前中に三岐鉄道の2路線に乗車し、残す路線は3路線になった。午後は残す3路線に乗車し、三重県内の鉄道路線の完乗を目指した。

伊勢若松と平田町を結ぶ近鉄鈴鹿線に乗車

桑名から名古屋線の急行で伊勢若松駅に降り立った。ここからは三重県内の最後の近鉄未乗路線である近鉄鈴鹿線に乗車する。近鉄鈴鹿線は伊勢若松から平田町を結ぶ近鉄路線網の盲腸線の一つ。7年半前に三重に来た際、夜間に伊勢中川から名古屋間の急行列車に乗車したのだが、その途中で車窓から平田町行きの列車が停まっていたのを思い出す。当時はまだそれを見たのが伊勢若松という駅だったということも、また平田町がどこにあるのかすらよく分かっていなかったが、今回はその平田町に初めて訪れる。伊勢若松は2面4線の駅。鈴鹿線の列車は4番線から発車するので、跨線橋を渡って、3・4番線へと移動した。

伊勢若松から乗車したのは鈴鹿線の普通平田町行。鈴鹿線は平日朝に設定されている近鉄四日市からの急行を除き、ほぼ全ての列車が線内運転となっている。全区間乗っても所要時間は8分と短く、日中は1編成が行ったり来たりを繰り返す。乗車したのはこの旅5回目となる2000系。とりあえず終点の平田町まで乗車した。

乗車記録 No.15

近鉄鈴鹿線 普通 平田町行

伊勢若松→平田町 2000系

列車は伊勢若松を出るとすぐに名古屋線の線路と別れ、その後しばらく田園風景の中を走る。最初の駅である柳駅を出ると、やがて伊勢鉄道の高架橋とクロスする。車窓には伊勢鉄道の鈴鹿駅が見えると同時に、車窓は田園風景から市街地へと変わり、鈴鹿市駅に到着する。伊勢鉄道と近鉄の駅は徒歩15分ほど離れていて、乗り換えるには少し遠い。鈴鹿市で乗客の半分くらいが降り、その後は概ね住宅が立ち並ぶ景色の中を走っていく。伊勢若松を出てわずか8分で終点平田町駅に到着した。

平田町に到着。列車はわずかな停車時間で伊勢若松へと折り返していく。乗客が入れ替わり、運転士が慌ただしく運転台間を移動すると、すぐにドアを閉めて発車していった。平田町駅は鈴鹿市の市街地の中にある。駅の南西方向は、道が直角に交わる碁盤の目状になっており、旭化成と本田技研工業の工業がある。もともとこのあたりには海軍の工場があったそうで、その工場の跡地にこれらの工場の誘致が行われた。同じエリアにはイオンモール鈴鹿もある。ここは元鐘紡の工場跡地を商業施設に変えたものらしい。

駅前には幹線道路が走っていて、車の交通量も多い。工場へ出入りする車なのか、大型トラックも頻繁に行き来する。駅前にはバスのロータリーがある。ここから近鉄四日市へは、鉄道で行くこともできるが、三重交通の路線バスでも行くことができる。鈴鹿線に乗車後は、四日市あすなろう鉄道に乗りに行くのだが、四日市行きのバスは、あすなろう鉄道内部線の終点内部駅の前にも停車するので、ショートカットすることも可能である。ただし、今回は鈴鹿市駅にも立ち寄りたかったので、このルートは使用しなかった。近鉄四日市行のほか、JR亀山駅行のバスもある。亀山駅はここから西へ行ったところにある。亀山はJR東海と西日本の境界点。亀山と聞くと途端に関西を近くに感じる。

平田町から伊勢若松行に乗り込み、鈴鹿市で途中下車

駅前をぶらぶらしている間に、伊勢若松まで行った列車が帰ってきた。先述のとおり、日中の鈴鹿線は1編成が行ったり来たりを繰り返す。そのため往路と車両も運転士も同じである。所要時間わずか8分なので、運転士も頻繁に運転台間を移動しないといけない。小さな支線というのは、のんびりしているように見えて、実は結構慌ただしい。

乗車記録 No.16

近鉄鈴鹿線 普通 伊勢若松行

平田町→鈴鹿市 2000系

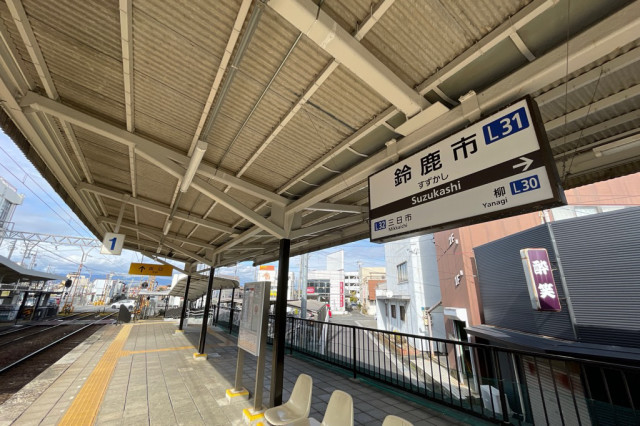

平田町から伊勢若松行に乗車したのだが、鈴鹿線という路線名で、この駅を素通りするのがどうも気持ち悪かったので、平田町から数分の鈴鹿市駅で下車した。時間はゆっくりあるので、別に何をするでもないが、途中下車することにした。鈴鹿市駅は鈴鹿市神戸という場所にあり、かつては伊勢神戸駅という名前だった。この駅から平田町駅間の開業に合わせて、現在の駅名に変更となっている。近鉄には伊賀神戸という駅もある。一文字違いじゃさすがに紛らわしい。三重県内で第三の規模を誇る鈴鹿市の代表駅といいたいところだが、利用客数は名古屋線の白子駅の方が圧倒的に多く、また鈴鹿線内でもさっきまでいた平田町駅の方が多い。駅は相対式ホームに2面2線。鈴鹿線で唯一の交換可能駅となっている。

駅にはファミリーマートが入っており、人の出入りは多いが、駅自体には駅員はおらず無人駅である。駅舎は立派な3階建てで、鈴鹿市駅と名乗るだけあって立派だった。鈴鹿市駅の周辺も市街地が広がっている。鈴鹿というところは、いろんな街が合わさってできた街なので、ここが市街地の中心というわけではない。駅の近くには立派なビルが建っている。何の会社のビルだろうかと近づいてみると、鈴鹿市の市役所だった。鈴鹿市駅は市役所の最寄りという意味で鈴鹿市駅を名乗っている。

鈴鹿と言えばやはりサーキットが有名で、鈴鹿市を訪れる大半の観光客は、こんな支線の駅ではなく、サーキットを目指すだろうと思う。鈴鹿サーキットは鈴鹿市の市街地の南側にある。ここは市街地の北側に位置するので、サーキットまでは少し距離がある。そもそもサーキットへ鉄路で行くならば、伊勢鉄道を使わないといけない。再びホームへ戻って、伊勢若松行の列車を待つ。慌ただしく往復する1本の列車を待つ時間はとてものんびりしていた。

乗車記録 No.17

近鉄鈴鹿線 普通 伊勢若松行

鈴鹿市→伊勢若松 2000系

鈴鹿市駅から再び普通列車に乗り込み、伊勢若松へ戻ってきた。往路はそのまま乗り換えたが、帰りは乗り換えに時間があったので、改札の外に出てみた。鈴鹿線との接続駅であるため、急行列車も停車する伊勢若松駅。駅前には住宅が立ち並んではいるものの、規模は大きくはなく、駅の改札を通る人より、鈴鹿線と名古屋線を乗り継ぐ人の方が圧倒的に多い。ちょうど、鈴鹿線の使用車両が差替えられる時間だったようで、ホームは鈴鹿線から名古屋線に乗り換える人、そして名古屋線から鈴鹿線に乗り換える人で混雑していた。

伊勢若松からは急行列車に乗車し、近鉄四日市へと戻った。

乗車記録 No.18

近鉄名古屋線 急行 近鉄名古屋行

伊勢若松→近鉄四日市

四日市市民の足、四日市あすなろうに乗車

近鉄四日市で急行を下車した。岐阜県西部と三重県内の鉄道路線を巡る旅もいよいよ終わりが近づいている。頻繁に旅に出る割に、旅行前になると、なぜか緊張するし、なぜこんな旅を企画してしまったのか思うこともある。しかし、旅が始まるとそんなプレッシャーはどこかに消え去り、旅の終盤になると、帰るのが惜しくて仕方なくなる。サザエさん症候群と同様の症状である。

次に乗車するのが三重県最後の鉄道となった。ここからは、近鉄四日市駅に隣接するあすなろう四日市駅発着の四日市あすなろう鉄道に乗車する。午前中に三岐鉄道北勢線に乗車し、初めてのナローゲージ鉄道への乗車を果たしたが、四日市あすなろう鉄道もまたナローゲージ路線を運行している。内部線と八王子線の2路線を運行しているが、北勢線と同じく、どちらもかつては近鉄の路線だった。2015年に線路等設備や車両を四日市市が保有し、四日市あすなろう鉄道が運行する上下分離の方式で近鉄から分離された。あすなろうという言葉は、明日に向かうこととナローゲージのナローが掛け合わせて作られた言葉である。

あすなろう四日市駅は近鉄四日市駅の湯の山線ホームの高架下にある。近鉄の改札からは改札口を出て、階段を下り、横断歩道を渡って乗り換える必要がある。信号の状況にもよるが、3分もあれば余裕で到達できる。駅で一日乗車券を購入して、改札内へと入った。まだ列車は到着していなかったので、ホームで列車を待つ。高架橋があるため、日当たりが悪く、ホームは風が吹いて少し寒かった。

やがて踏切が鳴り、3両編成のかわいい列車が姿を現した。先述のとおり、四日市あすなろう鉄道は内部線と八王子線の2路線があり、内部、西日野どちらへ行く列車もあすなろう四日市発着として運転されている。まずは路線距離が長い方の内部線に乗車して、終点の内部駅へと向かった。乗車したのは260系。この路線が近鉄路線だったころに製造された車両で、その後四日市あすなろう鉄道に移管された後に、利便性と快適性の向上のため、リニューアル工事が行われた。新しく生まれ変わった編成は、リニューアル前と区別して、新260系とも呼ばれている。

午前中に乗車した三岐鉄道北勢線の車両はロングシート(一部にクロスシート車両もある)で、昔ながらの車内だったが、あすなろう鉄道の260系は、リニューアルにより固定式のクロスシート配置に改められている。1人ずつのクロスシートが並ぶ車内。確かにナローゲージ路線の場合は、ロングシートよりクロスシートの方が、窮屈さがない。各座席の手すりはハート型になっているのがかわいい。

乗車記録 No.19

四日市あすなろう鉄道内部線 普通 内部行

あすなろう四日市→内部 260系

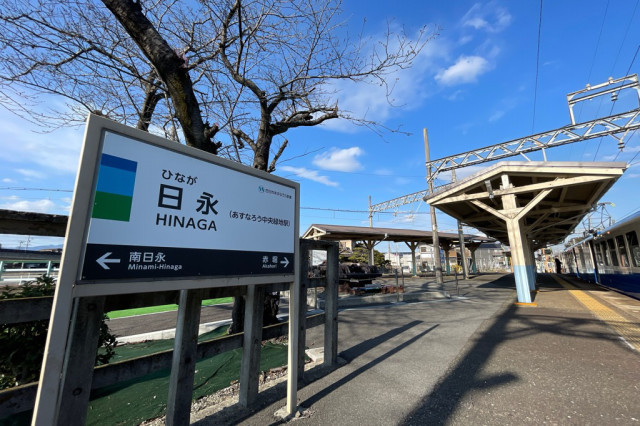

あすなろう四日市駅を出た列車は、四日市の市街地の中を走っていく。駅周辺は雑居ビルが多いが、やがて住宅が立ち並ぶエリアへと入っていく。2駅目の日永駅は、西日野駅へと向かう八王子線との分岐駅。列車が駅に到着すると、奥のホームには西日野からのあすなろう四日市行の列車が待機していて、やがて発車していった。日永駅と西日野方面には後ほど訪れる。

日永駅を出ると、その後も四日市市郊外の住宅街の中を走り抜ける。四日市から乗車した人は各駅で下車していき、次第に車内は閑散としてきた。途中の泊駅では反対列車とすれ違う。ワンマン運転なので、先に停車していた列車の運転士が後からやってきた列車の乗降を見守り、ドアを閉める合図を出す。小さな連携プレーによって列車の安全運行は支えられている。内部駅が近づくと、田畑も広がり始めるが、写真のような風景はほんの一瞬だけである。

内部線の終点、内部駅で折り返す

終点の内部(うつべ)駅に到着。一日乗車券を提示して改札を出た。ここで下車した人は何人かいたが、自分と同じくこの鉄道を目当てに訪れた人のようだった。内部駅がどこにあるのかを説明するのはちょっと難しいが、JRと伊勢鉄道の接続点てある河原田駅から北西に徒歩20分ほどのところにある。駅の近くを亀山方面に向かう国道25号線が通っている。駅はそこから旧道へ曲がってすぐのところにある。駅の正面は住宅が多いが、駅の裏手のバイパス沿いには、工場や倉庫会社が多数立地している。

内部駅には四日市あすなろう鉄道の車両基地が併設されている。駅のロータリーとホームとの間に、途中で行き止まりとなる形で、車庫の線路がのびている。ちょうど、車庫で検査か修繕を受けている車両がひょっこり顔を出していた。駅構内は留置線を含めて何本かの線路があるが、とても手狭だった。

列車は20分ほど停車して、あすなろう四日市へと戻っていく。内部線に乗車したので、三重県内の未乗路線は八王子線の一路線のみとなった。内部駅からは乗ってきた車両でそのまま折り返して、八王子線との分岐駅である日永駅へと向かった。

乗車記録 No.20

四日市あすなろう鉄道内部線 普通 あすなろう四日市行

内部→日永 260系

日永駅で八王子線に乗り換え西日野へ

内部駅から乗車した列車を途中の日永駅で下車した。ここで四日市あすなろう鉄道のもう一つの路線である八王子線の列車に乗り換える。日永駅は2面3線の駅で、駅舎側には内部線内部方面のホームが、奥には内部線のあすなろう四日市方面のホームと、八王子線のホームがある。この雰囲気、どこかで既にみたことあるような気がした。お隣滋賀県の近江鉄道高宮駅に駅の構造と雰囲気が似ている。

日永駅のホームには、ナローゲージ、狭軌、標準軌のレールを並べて展示したモニュメントがあった。こうやって並べてみると、改めてナローゲージの軌間の狭さが分かる。標準軌とナローゲージを比較すると、ほぼ半分くらいの軌間しかない。

あすなろう四日市方面から西日野行の列車が到着した。単線なので当たり前だが、内部から乗車していた列車は、西日野行の列車の到着を待って発車していく。八王子線はここ日永駅で内部線と分岐し、一駅先の西日野駅が終点となっている。列車は全てあすなろう四日市発着で運転されており、線内完結の列車は存在していない。列車は西日野へ向け、緩やかな上り坂を登って行く。八王子線の全長はわずか1.3km。歩いても15分くらいしかかからない。

乗車記録 No.21

四日市あすなろう鉄道八王子線 普通 西日野行

日永→西日野 260系

日永駅から3分ほどで終点の西日野駅に到着。一区間のみの八王子線を完乗し、これにて四日市あすなろう鉄道と三重県の鉄道路線の完乗となった。日永から乗車した車両はシースルー列車という名前が付けられていて、車両の一部の床下がシースルーで覗けるようになっていた。列車の走行中に台車が動いている様子を車内から見れるので、とても面白かった。

災害により区間短縮された八王子線と西日野駅

内部線の日中は2本の編成で運行されているが、八王子線は1本で運行されている。内部駅では20分ほどの折り返し時間があったが、西日野駅では10分ほどしかないので、すぐの折り返し列車は見送り、40分後の列車に乗車することにした。駅前に割と大きなロータリーがあった内部駅とは異なり、西日野駅は道路との間に小さなロータリーがあるだけで、車で通るとここが駅であることにも気づかなさそうなくらいこじんまりとしていた。駅前には天白川という小さな川が流れていて、その川の向かいには高校がある。列車にはその高校の通学者とみられる乗客が吸い込まれていく。

ずっと疑問に思っていたことがある。それはこの路線がなぜ八王子線という名前なのかということだった。駅前にその疑問を解く看板があった。八王子線はかつては西日野駅が終点ではなく、ここからもう少し西へ進んだ八王子駅が終点だったとのこと。集中豪雨の被害を受け、西日野~八王子間の復旧が断念されたため、八王子線は西日野駅が終点となったということらしい。ここから駅前の川に沿って西へ行ったマックスバリュー笹川店のやや南あたりがかつて八王子駅があった場所である。

乗車記録 No.22

四日市あすなろう鉄道八王子・内部線 普通 あすなろう四日市行

西日野→あすなろう四日市 260系

西日野からはあすなろう四日市へ戻った。四日市あすなろう鉄道の2路線にも乗車することができ、これで三重県内のナローゲージ路線には全て乗車することができた。残すナローゲージ路線は富山県の黒部峡谷鉄道線のみに。この路線に乗車するのは、もうしばらく先になりそうだが、もう一つのナローゲージ路線との出会いも楽しみにしておきたい。四日市あすなろう鉄道は全線が四日市市内を走る四日市市民の足だった。小さい鉄道路線ながら、地域の交通を支えている。そうした鉄道の姿を見れるのも、旅の一つの楽しみである。

近鉄四日市から近鉄特急で名古屋へ

あすなろう四日市に到着し、今回の旅で乗車しようと思っていた路線には全て乗車することができた。あとは時刻は3時過ぎ。ここからは九州へと帰るため、名古屋湾をぐるっとまわって中部国際空港へと向かう。急行で行こうか、それとも準急で行こうかと悩んだが、久しぶりに近鉄特急に乗ってみたくなったので、特急券を購入して近鉄名古屋まで特急に乗車した。

乗車記録 No.22

近鉄名古屋線 特急 近鉄名古屋行

近鉄四日市→近鉄名古屋 22600系

特急課金で快適に名古屋まで移動。乗車したのは五十鈴川始発近鉄名古屋行のいわゆる名伊特急と呼ばれる特急だった。近鉄特急にはここ最近も短区間で何度か利用しているが、全部一般特急の利用となっていて、新しい特急列車のひのとりにはまだ乗車していない。近鉄特急をひたすら乗り倒す2泊3日の旅も近いうちに計画したいと思っている。車両はいわゆるサニーカーと呼ばれる旧型車両4両と、写真の22600系「Ace」2両の6両編成。編成の前後で車歴の格差が激しすぎる編成としてよくネタにされている。座席指定の際にどこにしようか迷って最後尾を選択。その結果、汎用特急車両としては最新の22600系に初めて乗車することができた。いつか乗ってみたいとは思っていたがなかなか乗れずにいた車両だったので、旅の締めくくりに相応しい出会いだった。

近鉄名古屋に到着後、名古屋では近鉄から名鉄へと乗り換えて、中部国際空港へと向かい、航空機で九州へと戻り、今回の旅も終了となった。セントレアから離陸した九州方面の飛行機は、離陸後四日市の上空を通過していく。機窓には鈴鹿線沿線が見えていて、フライト後にフライトレーダーを確認すると、近鉄四日市駅のほぼ真上を飛行していた。近鉄と名鉄を乗り継いで2時間近くかけて移動した区間を飛行機は3分くらいで飛んで行く。三重県に空港があればなと思ったが、旅の締めくくりに、この日旅した場所を飛行機の機窓に見るのも楽しいものである。

今回の旅は三重・岐阜の盲腸線を巡る旅第一幕として、岐阜県西部と三重県の未乗路線に乗車した。第一幕の日程はこれで終了となったが、次回もまた中京エリアの未乗路線を巡るを続けていく。第二幕は岐阜県東部の盲腸路線を巡った。

・今回初めて乗車した路線

【鉄道路線】

樽見鉄道 樽見線 大垣-樽見間

養老鉄道 養老線 揖斐-桑名間

近鉄 湯の山線 近鉄四日市-湯の山温泉

三岐鉄道 近鉄連絡線 近鉄富田-三岐朝明信号場

三岐鉄道 三岐線 三岐朝明信号場-西藤原間

三岐鉄道 北勢線 阿下喜-桑名間

近鉄 鈴鹿線 伊勢若松-平田町

四日市あすなろう鉄道 内部線 あすなろう四日市-内部

四日市あすなろう鉄道 八王子線 西日野-日永間

次旅