【旅行記】三重・岐阜の盲腸路線を巡る旅 第二幕~雨の長良川鉄道をゆく~

前話

名鉄岐阜バスターミナルから岐阜バスの高速岐阜八幡線に乗車して郡上八幡に到着。その後、郡上八幡城と国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている街並みを観光し、コミュニティバスで郡上八幡駅へやってきた。ここからは郡上八幡を経由して長良川沿いを走る長良川鉄道に乗車し、同線の完乗を目指す。

郡上八幡から長良川鉄道の終点北濃へ

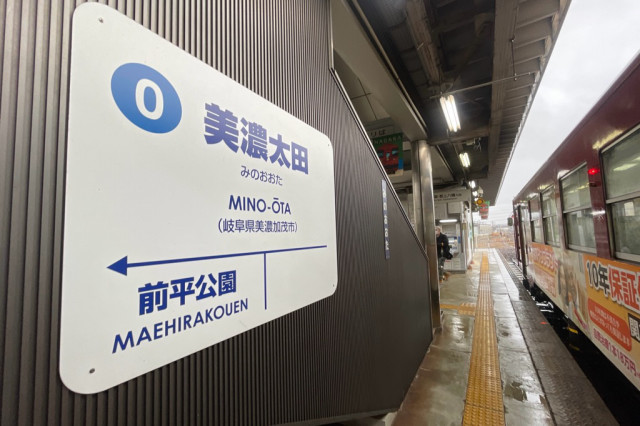

長良川鉄道は高山本線・太多線と接続する美濃太田駅から北濃駅までの72.1kmを結んでいる。郡上八幡駅はその途中駅であり、美濃太田から46.9kmの場所に位置している。郡上八幡駅も美濃太田からかなり進んできたところにあるが、終点の北濃駅はまだここから25kmほど北にある。もちろん今回の目標は、この路線の全区間に乗車すること。郡上八幡からは一旦下り列車で終点の北濃へ向かい、そこで折り返して今度は美濃太田までの全区間に乗車した。

雨が降りしきる郡上八幡駅前。時折雷の音も聞こえてくる土砂降り。列車が止まっていたらどうしようかと心配したが、列車は遅延なく走っているようで安心した。この駅は有人駅。窓口の営業が行われている。窓口で一日乗車券を購入した。長良川鉄道の一日乗車券は2,700円で販売されている。一路線だけの鉄道会社のフリー乗車券では結構高額な方だが、長良川鉄道の美濃太田~北濃間の片道運賃が1,720円なので、それを考えたら相応の額である。今回は郡上八幡から北濃へ行き、そこで折り返して美濃太田まで乗車する。その場合の普通運賃は合計で2,600円。したがって微妙に元は取れない。しかし、小銭を用意したりきっぷを買う手間が省けるし、記念に持って帰れるので、100円くらいなら一日乗車券を買った方が便利である。なお、長良川鉄道では現金以外にクレジットカードのタッチ決済、PayPay払いにも対応している。

郡上八幡駅は2面3線の駅。この駅で美濃太田方面に折り返す列車も設定されていて、区間上の拠点の一つになっている。基本的に1番線を美濃太田の列車が、2番線を北濃方面の列車が使い、3番線は普段は使用されていない。これまた趣きある跨線橋を渡って2番線に移動し、列車の到着を待つ。先に美濃太田行きの普通列車が到着。その数分後に乗車する北濃行きも姿を現した。

乗車したのはナガラ300形1両の普通列車北濃行き。長良川鉄道では観光用に「ゆらーり眺めて清流列車」という愛称が付けられている普通列車が1往復設定されている。乗車した列車はその1号として運転されている列車だった。この「ゆらーり眺めて清流列車」は、長良川を眺められるポイントで徐行して走ってくれる列車らしい。ただ別にアテンドが乗っているわけでもなく、観光案内があるわけでもないので、どこが観光用の徐行区間で、どこが速度制限による徐行区間なのかはわからない。郡上八幡以北で徐行区間があったかどうかは定かではなく、帰ってきてからそんな列車だったことに気が付いた。

この車両にはここから北濃駅で折り返して美濃太田までお世話になる。郡上八幡到着時点では割と乗客の姿があったが、この駅で降りる人も多く、郡上八幡時点で乗車していたのは10名ほどだった。郡上八幡から北濃までの所要時間。郡上八幡からさらに北へ北へと走っていく。

乗車記録 No.14

長良川鉄道越美南線 普通 北濃行

郡上八幡→北濃 ナガラ300形

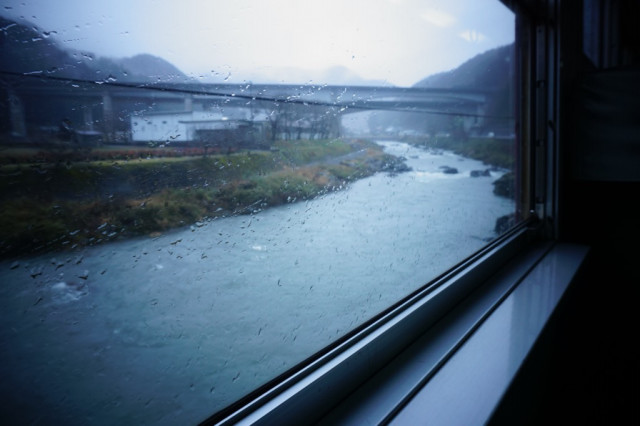

郡上八幡の街を横目に吉田川を渡った列車は、しばらく国道沿いの建物を横目に走る。郡上の街の端まで行くと、車窓の左手には長良川が見え始める。長良川鉄道という名前の通り、この路線は大部分で長良川に沿って走る。何度か鉄橋を渡り、左右に長良川が見えるが、全体的に下り列車は左側に川が来ることが多いので、左側に座った方が眺めがいい。

長良川の渓谷を走っていくイメージが強い長良川鉄道。両方が山に囲まれた景色の中を走っていく場所も多々あるが、実際には意外と田畑と街が繰り返される。郡上八幡から少し北へ進んだあたりから小さな街と田園風景の繰り返しとなり、川と並走する区間は少なくなる。このあたりは川沿いに小さな街や集落が点在していて、郡上八幡より南側より北側の方が割と開けた景色の中を走っていく。駅の近くにロードサイド店舗が立ち並ぶ徳永では数人が下車していった。その次の郡上大和を出ると、川は一旦線路の右手に移る。山の斜面には東海北陸道が上下2段構えで走っているのが見える。北陸へ行く高速バスが猛烈な勢いで列車を追い越していった。

郡上八幡から30分ほどで美濃白鳥駅に到着した。この駅周辺には大きな街が広がっている。現在は合併して郡上市となったが、かつては白鳥町という単独の自治体だった街である。現在の郡上市の人口は3万8千人ほど。白鳥は八幡とほぼ同じ規模の街であり、約1万人が暮らしている。長良川鉄道におけるこの駅は、北濃までの間の最後の拠点駅である。北濃まで行かず、この駅で折り返す列車もある。この駅から先は交換駅が存在しないので、先に進める列車は1本のみに限られる。美濃太田からこの駅までは特殊自動閉塞式を採用しているが、ここから先はスタフ閉塞式となる。駅員から運転士にこの駅から先への進入を許可する通票が手渡された。

美濃白鳥では車内に残っていた地元客のほとんどが下りて行ったが、白鳥から乗り込んできた地元客の姿もあった。ここから先は本数も少なくなるが、大切な地域の足となっている。美濃白鳥から北濃間の所要時間は15分ほど。白鳥の街を出ると、再び長良川を渡り、北へと進んでいく。白鳥高原駅付近にやってくると沿線には雪が積もっていた。ここからもう少し山の奥へ進んでいくと、スキーなどが楽しめる白鳥高原やひるがの高原などの白山南側の高原地帯となる。もう北陸も目と鼻の先なので、日によっては雪が高く積もることもある。

福井県を目前に路線が途切れる終点北濃駅

美濃白鳥から15分で長良川鉄道の終点、北濃駅に到着。列車はここで30分ほど停車し、折り返し美濃太田行きとなって来た道を戻っていく。折り返し時間があるので、その間に北濃駅とその周辺を少し覗いてみる。北濃駅は美濃太田から数えて38駅目の終点の駅。美濃太田駅はナンバーリング0番のため、北濃駅のナンバーリングは37になっている。山の中でぷつりと路線が途切れているのが、長良川鉄道の一つの特徴。美濃太田か72.1kmも北へ進んできて途切れるこの路線は、本州の鉄道ネットワークにおける壮大な盲腸線となっている。美濃太田からも片道2時間かかるこの駅。九州からだとなかなか来ることが難しく、これまで計画に難儀してきた部分があったが、今回ようやく訪れることができた。

前回の記事でも触れているが、郡上八幡からここまで乗車してきた長良川鉄道の路線は、その路線名を越美南線という。越とは越前、美は美濃を意味し、福井と岐阜とを結ぶ計画で建設が進められた路線だった。しかし、岐阜県と福井県の県境に跨る区間は、残念ながら線路が敷かれることはなく、未成線となった。そのため美濃太田から延伸を繰り返して建設されていた線路はここ北濃駅で終点となった。福井側では九頭竜湖まで線路が建設され、越美北線として現在もJR西日本が運行を行っている。ここから九頭竜湖は案外近く、直線距離ではたったの15kmほどしか離れていない。看板には"バスにおのりかえ"の文字。ここから九頭竜湖へ直接行くバスは残念ながらないが、確かにこの先へ進むにはバスに乗り換えとなる。越美線はここから少し北へ進んだ後、進路を西に変え、石徹白(いとしろ)という場所を通って南下しながら九頭竜湖まで向かう計画だった。ここからその石徹白までは現在も白鳥交通が一部デマンドという形でバスを走らせている。九頭竜湖側では大野市の市営バスが家族旅行村まで来ていて、石徹白から家族旅行村までの間を徒歩で連絡することにより、九頭竜湖へ抜けることが可能となっている。しかし、何もない山の中を1時間半以上歩く必要があり、冬は積雪で難しく、夏も野生動物に襲われる危険があるので、実行するにはそれなりの覚悟が必要になる。なお、調べたところこのルートで岐阜~福井間を移動した場合の所要時間は約11時間らしい。

北濃駅は無人駅なので駅員はいないが、しっかりとした駅舎がある。駅舎の中には食堂が入居していて、この日も営業中だった。ちょうどお昼時だったので、車で食堂に立ち寄る人の姿もあった。駅の前にはバス停がある。ここがこの先の石徹白へ行くバスのバス停になっている。駅から少し南へ行ったところには道の駅と白山文化博物館という博物館がある。折り返し時間に余裕があれば、ここに立ち寄ってみるのもよさそうだ。今回は17時半までに中部国際空港に行かなければならなかったので、30分の滞在で折り返す。ここは岐阜県だが、ここから中部国際空港は直線距離で120km離れている。九州で例えるなら、福岡空港を使うのに大分にいるのと変わらない。直線距離だけで見れば小松空港の方が圧倒的に近い。

駅前の国道の反対側には長良川が流れている。長良川は大日ヶ岳の麓のひるがの高原近くを源流する河川。ひるがの高原付近が分水嶺となっていて、高山と同じく、そこから北のエリアは川の流れが日本海へ向いている。北濃は全長166kmの長良川の中でも割と上流部に位置している。ここから南下した川は、美濃、関を経由して岐阜市街の北側を流れ、濃尾平野へ出て木曽川、揖斐川と合流して名古屋湾へ注ぐ。雪が降る地域の川は冬でも水量が多い。この日のように土砂降りの雨が降っているならなおさらである。

折り返しの普通列車美濃太田行を乗り通す

雨も強く降っていたので、北濃駅の周辺を覗いたあとは列車に戻り発車を待った。晴れていて、時間に余裕があるなら、ここでのんびり2時間後の列車をぼーっと待つのも楽しいだろうと思う。朝からずっと降り続く雨。列車が平常通り運転しているだけでもラッキーだったかもしれない。こんな山奥で運転見合わせになったら山から下りるのにも一苦労する。かつて三重の山の中で列車が止まって、コミュニティバスを乗り継いでなんとか近鉄の駅までたどり着いた名松線を思い出した。

北濃からは折り返しの普通列車美濃太田行きに全区間で乗車し、終点の美濃太田へ向かった。

乗車記録 No.15

長良川鉄道越美南線 普通 美濃太田行

北濃→美濃太田 ナガラ300形

北濃を出て、来た道を戻っていく普通列車。美濃白鳥を出ると、車窓には大きな高架橋が見えてくる。これは中部縦貫道の高架である。中部縦貫道は松本から福井を結ぶ計画の高規格道路。現在は部分的に一部区間が開通し、全線開通へ向けて工事が進められている。高山から東海北陸道を結んでいるのが、この道路の一部分である。飛騨清見ICから白鳥ICまでは東海北陸道と重複区間となり、白鳥ICから再び別れて福井を目指す。現在はここからは油坂入口までが開通済み。福井側からは九頭竜ICまで開通済みとなっていて、残す区間も2026年度には開通する見込みである。鉄道では未成に終わったここから九頭竜までの道のりだが、高規格道路がいよいよ岐阜と福井をダイレクトにつなごうとしている。白鳥から山を登る油坂峠は急勾配となっている。一般道はループ橋を使って山を登るが高規格道路はオメガループを使って山を登って行く。何台ものトラックが北陸へ向けて走っているのが見えた。

しばらく田畑と住宅が広がる景色の中を走った後、郡上八幡が近づくと、再び長良川の流れに沿うようにして走っていく。郡上八幡へたどり着くと、ホームには高校生が15人ほど列車を待っていて、それに加えて観光客も乗り込んできたので、車内は賑やかになった。郡上八幡を出た後も長良川に沿って走る区間が多い。鉄橋を渡りながら長良川を左右に見ながら走っていく。

郡上八幡から美並を経て、列車は大矢駅に到着。ここでは反対列車とすれ違った。この駅までの間に郡上八幡から乗車した高校生はほとんどが下車していった。長良川鉄道はある程度の観光利用があるものの、それでも高校生らの通学に支えられている鉄道である。

洲原駅を出てトンネルを抜けるとその先で長良川を渡る。この鉄橋が北濃側から見て長良川を渡る最後の鉄橋である。鉄橋の上には東海北陸道の高架橋が覆いかぶさるようにして架かっている。橋の上に橋がある不思議な光景が広がる。北濃からひたすら寄り添って走ってきた長良川と線路はこの鉄橋以降は次第に離れていく。この先でも一瞬長良川が見えるが、ここが長良川を見れるほぼ最後の場所となる。

鉄橋を渡ってしばらく行くと、湯の洞温泉口駅に停車する。この駅は棒線駅だが朝夕にはここで美濃市・美濃太田方面に折り返す区間列車が何本か設定されている。この駅の周りに何かがあるわけではなく、隣の梅山駅に隣接する高校の通学輸送のための区間列車で、おそらく設備上の理由で梅山では折り返せないので、ここで折り返しているのだと思う。信号がない駅でどうやって折り返しをしているのかがとても気になる。

北濃からずっと山間の景色の中を走ってきたが、この駅あたりから景色が徐々に開け初め、美濃市の市街地か広がり始める。住宅が広がる中を走り、列車は拠点駅の一つ美濃市駅に到着した。

美濃市以降は田畑と郊外の住宅街を見ながら走っていく。途中には刃物の街として有名な関市がある。美濃市や関市は今回の旅で素通りとなる。かつてこのあたりには、名鉄美濃町線が走っていた。特に関から美濃の間は越美南線と美濃町線が並行していた。現在は路線バスに置き換わっていて、このあたりから岐阜市内へ行くには路線バスの方がダイレクトにアクセスできる。美濃市や関市にはこの路線バスに乗車して訪れたいと思っている。大矢で高校生が下車していき、少し閑散とした車内も美濃市と関では再び乗客が乗り込んできてにぎやかになった。先述した湯の洞温泉口のほかに、美濃市発着の区間列車も多く、美濃市から美濃太田間の朝夕はおおよそ30分に1本程度が運転されている。

北濃を出て2時間5分。列車は終点の美濃太田に到着した。長良川鉄道の美濃太田駅は、JRの改札とは完全に分離されており、自由通路から階段を下りたホーム上に窓口や券売機がある。ホームは島式だが、ホームがあるのは1面のみ。隣はJRのホーム、反対側には転車台へ続くJRの線路が延びているが、長良川鉄道の線路とJRの線路は一切つながっていない。国鉄時代には直通列車の運行もあったそうだが、2000年代に接続する線路は剥がされたらしい。

美濃太田駅への到着をもって長良川鉄道越美南線を完乗。それと同時に愛知県、岐阜県、三重県の中京3県の鉄道路線を完乗することができた。しかし、雨の中の乗車となったのが心残り。また乗車する機会があれば、晴れている日の美しい長良川の流れを楽しみたい。また、九頭竜湖への乗り継ぎルートも機会があればチャレンジしてみたい。

美濃太田から高山本線、名鉄経由で帰路につく

さて、美濃太田で今回の旅の大きな目標を達成し、ここからは九州へ向けて帰路についた。帰りは中部国際空港からの飛行機で九州へ戻る。まずは高山本線に乗車してこの日の出発地点となった岐阜へ戻った。乗車したのは太多線多治見始発のキハ25系2両編成の普通岐阜行き。キハ25系は高山本線と太多線のほか、三重県内の紀勢本線などで運用されている気動車車両である。見た目が313系そっくりだが、ちゃんと気動車の音がする。美濃太田で乗車した乗客の半分以上は途中の鵜沼で下車していった。鵜沼と名鉄新鵜沼駅は連絡通路で結ばれており、名古屋へ最短経路で移動する場合はここで乗り換えることになる。自分もこの後名古屋を経由して中部国際空港へ向かうが、あえて新鵜沼では乗り換えず、岐阜で名鉄へと乗り換えた。高山本線は昨年特急ひだに乗車して以来の乗車となるが、ほんとに非電化路線かと疑いたくなるくらい静かな走りを見せる。とても線形がよく、普通列車も高速で駆け抜けていく。

乗車記録 No.16

高山本線 普通 岐阜行

美濃太田→岐阜 キハ25系

岐阜駅でJRを下車して、名鉄岐阜まで歩いてきた。この旅の最後に乗車するのは、特急中部国際空港行き。先ほど新鵜沼で乗り換えなかったのは、この時間に新鵜沼から中部国際空港へ直通する特急列車が存在しないからだった。朝夕は新鵜沼発着の中部国際空港行も運転されているが、この時間帯には運転がなく、新鵜沼から名鉄に乗車した場合、名古屋で乗り換えが発生する。中部国際空港への直通列車は、この時間は名鉄岐阜発着のみなので、ちょっと遠回りだが岐阜までやってきた。岐阜から中部国際空港までは約1時間ほど。ミューチケットを購入し、ゆったりと中部国際空港まで向かい、中部国際空港から空路で中京エリアをあとにした。

乗車記録 No.17

名鉄名古屋本線他 特急 中部国際空港行

名鉄岐阜→中部国際空港 2200系

終わりに

前回と今回の旅は三重県と岐阜県という2つの県の未乗路線を巡るという連続した企画だった。前回の旅は1日目の樽見鉄道から始まり、三重・岐阜両県のたくさんの路線を巡ることができた。特に2日目は初めてナローゲージ路線に乗車し、軽便鉄道に由来する独特な走りを楽しめたのが記憶に新しい。一方、今回の旅では岐阜県の中の3路線に乗車した。今回乗車した3路線は名古屋から少し離れているので、これまで乗車したいとは思っていたものの、なかなか訪れる機会のない路線だった。1日あたり最大2路線と、ペースとしてはゆっくりとした乗りつぶしだったが、その分明智や郡上八幡を観光することができ、岐阜県のいろんな顔を見れたのではないかと思っている。

中京エリアの鉄道路線は長良川鉄道越美南線の乗車をもって完乗となった。思い返せば、中京エリアは面白い鉄道がたくさん走っていた。国内では他に富山県で1路線のみのナローゲージ路線が3路線ある。またバスのようでバスでないガイドウェイバスという方式の鉄道路線があり、現在国内では唯一の浮上式に分類されるリニモが走っている。また、機械・構造的な面白さはもちろんのこと、一駅間だけの地下鉄路線があったり、かつての鉄道建設の名残りから都会の中のローカル線となっている路線があったり、県境を目前に未成線となり72km先で路線が途切れる路線があった。自動車産業がさかんな地ではあるものの、中京エリアは鉄道のメカ的な部分でも、経緯や歴史の部分でも、乗り鉄が楽しめるエリアなのではないかと思う。

次この地に未乗路線が発生するとすれば、おそらくリニア中央新幹線になるのではないかと思う。いつ開通するかは現時点では見通しが立たない部分があるが、開通する日を楽しみに待ちたい。鉄道としての乗りつぶしは完了したが、まだこのエリアには行っていない観光地もたくさんある。さらには乗ってみたいと思っているバス路線もいくつかある。今後はバス路線を使いながらまだ行ったことのない場所に行ってみたいと思っている。

・今回初めて乗車した路線

【鉄道路線】

明知鉄道 明知線 明智-恵那間

JR東海 太多線 多治見-美濃太田間

長良川鉄道 越美南線 北濃-美濃太田間

【バス路線】

東鉄バス 明智線 瑞浪駅前-明智駅前間

岐阜バス 高速岐阜八幡線 名鉄岐阜バスターミナル-郡上八幡城下町プラザ

次旅