【旅行記】夏の和歌山・奈良乗り鉄旅~近鉄けいはんな線から未乗路線を乗り継ぐ~

生駒駅に隣接した鳥居前駅から生駒山上駅へケーブルカーで向かい、生駒山上遊園地の展望台から大阪平野を眺めたあと、再び生駒駅へと戻ってきた。この先も未乗路線をいくつか乗り継いで、奈良県、大阪府内を移動していく。まずは生駒駅から近鉄けいはんな線に乗車して、けいはんな線の終点である学研奈良登美ヶ丘駅へと向かった。

生駒から学研奈良登美ヶ丘を経由してコスモスクエアへ向かう

生駒駅は奈良線、生駒線、けいはんな線の3路線が乗り入れるが、このうちけいはんな線だけは改札が分かれていて、奈良線・生駒線とけいはんな線を乗り継ぐ場合は乗り換え改札を通る必要がある。ホームに降りると、長田で直通するOsaka Metro中央線の新型車両3000A系が停車中だった。この3000A系は、再来年開催予定の大阪万博に対する輸送力向上を目的として中央線に投入されているが、万博終了後は谷町線へと転用されることになっている。そのため、中央線で活躍する姿は今しか見ることができない。生駒が始終点となる列車も多く、日中は生駒で本数が半減する。生駒駅の学研奈良登美ヶ丘方には近鉄けいはんな線の車両基地があり、折り返し列車はそこで折り返して再び大阪市内へと帰っていく。

乗車記録22

近鉄けいはんな線 普通 学研奈良登美ヶ丘行

生駒→学研奈良登美ヶ丘 近鉄7000系

回送列車が発車後に入線してきた学研奈良登美ヶ丘行に乗車して、終点の学研奈良登美ヶ丘へと向かった。乗車したのは近鉄7000系だった。生駒駅を出た列車は、しばらく近鉄奈良線の線路と並走するが、けいはんな線の車両基地が広がるあたりで左にカーブして奈良線と別れ、すぐにトンネルへと入る。長いトンネルを抜けると、最初の駅である白庭台に到着。さらにもう一つトンネルを抜けると学研北生駒駅となる。このあたりのニュータウンは丘陵地に造成されているので、駅周辺に広がる住宅街は線路より一段高い場所にある。一方で丘陵地と丘陵地の間の区間では谷間を流れる川を渡るが、川の周辺は田畑が広がっている。ニュータウン鉄道特有とも言える光景である。学研北生駒駅の北東には関西文化学術研究都市のエリアのひとつである高山地区があり、奈良先端科学技術大学院大学がある。学研都市が沿線あることから、この辺の駅には学研が付く。学研北生駒駅を出て終点の学研奈良登美ヶ丘駅が近づくと車窓の右手には留置線がいくつか並んでいるのが見える。架線柱もないので、車両がいないともう廃止された設備のように見えるが、現役で使われている。列車は生駒駅からおよそ15分で終点の学研奈良登美ヶ丘へと到着した。

けいはんな線の終点学研奈良登美ヶ丘駅に初めて降り立った。ニュータウン鉄道の終点の駅としては何の変哲もない駅だが、個人的には今回の旅で訪れるのを楽しみにしていた駅の一つだった。学研奈良登美ヶ丘という駅名、リズム感があって適度に長いので、個人的な口ずさみたい駅名No.1だと昔から思っている。聞いてて心地いい駅名の響きだと思う。駅の放送やOsaka Metroの放送では、連続的に学研奈良登美ヶ丘と放送されるのに対して、けいはんな線の車内放送では、学研の後に間をあけるようになっていて、「学研、奈良登美ヶ丘」と読まれる。続けて読んだ方が心地いい。

到着した隣のホームには先発のコスモスクエア行が停車中だった。Osaka Metroが今年6月デビューさせた400系電車。近未来を予感させる前面のデザインがかっこいいので写真を撮りたいのだが、学研奈良登美ヶ丘駅は6両ぴったいサイズで造られているので、広角にしないと入らないのが少し残念。この400系電車は純粋な中央線向けの車両。さきほどの30000A系は大阪万博後に谷町線へと転用される予定なので、将来的には中央線を走るOsaka Metroの車両は400系のみになる予定である。この車両にも乗ってみたかったのだが、すぐに折り返すのはもったいないので、今回は見送った。中央線にはいずれもう一度乗りに行くことになるので、その時の楽しみにとっておこうと思う。

学研奈良登美ヶ丘駅の外に出てみた。けいはんな線は山に突き当たる形で終点となっていて、割と山の中にあるような印象を受ける。しかし、駅から一段高い場所には多くの住宅街やマンションが立ち並んでいて、そこへ向かう路線バスに乗車する人たちがバス停で列をなしていた。駅の西側にはイオンがある。規模的にはそこまで大きくはないようだが、駅とイオンは通路でつながっているので、けいはんな線を利用して買い物に来る人も多いのではないかと思う。ちなみにけいはんな線はここから先、近鉄京都線に突き当たる場所まで延伸させる構想がある。このまま線路を東へと伸ばせば、奈良県と京都府の県境に位置する近鉄京都線の高の原駅へ出るので、兼ねてよりこのルートが構想されているが、最近は北東側にある新祝園駅への延伸構想も持ち上がっている。しかしながら具体的な動きはほとんどないのが現状で、今後もしばらくはこの駅がけいはんな線の終点になり続けることになると思う。なお、高の原駅へは現在も奈良交通の路線バスで抜けることができる。

乗車記録23

近鉄けいはんな線 Osaka Metro 中央線

普通 コスモスクエア行

学研奈良登美ヶ丘→コスモスクエア 近鉄7000系

学研奈良登美ヶ丘駅周辺を眺めたのち、再びホームへと戻った。日中の列車はここで15分ほど停車してから折り返していく。ここからは折り返しとなるコスモスクエア行に乗車し、近鉄けいはんな線、Osaka Metro中央線を乗り通していく。

学研奈良登美ヶ丘からコスモスクエア間の所要時間はおよそ50分と結構長い。来た道を生駒まで戻ると、列車は生駒山と貫く長いトンネルへと入る。トンネルを出るとそこはもう大阪の街が広がっている。一番後ろに座っていたので、後方には先ほどまでいた生駒山上のテレビ塔が見えていた。長田でけいはんな線が終了し、長田から先はOsaka Metroの中央線となる。列車はひたすらに西へと進んでいく。大阪市の地下をしばらく走り、中心部を貫く。阿波座を出ると再び地上へと出て、阪神高速とともに進んでいく。大阪環状線との乗換駅である弁天町を出ると、八幡屋公園が車窓に見える。アリーナ施設の屋上が公園になっている面白い造りの公園で、このアリーナにはかれこれ10年以上前にThe Beach Boysの日本公演を見に行ったことがあった。安治川の対岸に某テーマパークが見え隠れすると大阪港駅に到着。車内の半分くらいの乗客はこの駅で下車していった。大阪港駅を出て再び地下へ戻ると、Osaka Metro特有の終点チャイムが車内に響き渡る。列車は終点のコスモスクエア駅に到着した。

南港の一番北にあるコスモスクエア駅。現在の中央線はここで途切れているが、来年度中にはこの駅から先、夢洲までの区間が開業予定となっている。2025年開催予定の大阪万博に合わせて工事が進められており、すでにトンネルのシールドマシーンは夢洲へ到達済み。2年後は何事もなければ万博へ向かう多くの人で賑わっているはずである。コスモスクエア駅では中央線から南港ポートタウン線(ニュートラム)へと乗り換えた。

Osaka Metroの新交通システム路線「ニュートラム」に乗車

コスモスクエア駅では一旦改札の外へ出て改札を入りなおした。この駅は当駅始発のニュートラムとの乗り換えが考慮された駅構造となっていて、中央線のホームと改札口の間の階にニュートラムのホームがある。中央線もニュートラムもOsaka Metroの路線なので、基本的にはそのまま乗り換えることができる。今回は学研奈良登美ヶ丘~コスモスクエア~住之江公園~西梅田と乗り継ぎ、途中で本町を2度通ることとなるので、一旦ここで運賃を精算した。

ニュートラムは正式な路線名を南港ポートタウン線と呼び、路線名の通り、主に大阪南港への交通手段として運行されている。Osaka Metroでは唯一の新交通システム路線で、湾岸エリアに位置することから、神戸を走る神戸新交通のポートアイランド線にも似た雰囲気を感じる。大阪南港にも多くの人が住んでいて、朝夕のラッシュ時間帯は2~3分の高頻度運行が実施され、平日朝の住之江公園方面行は1時間あたり24本の運転となっている。日中は6分間隔での運転で、中央線より運転本数が多い。中央線の列車に対して接続時間が十分にある列車は混雑する一方、中央線の列車の到着から1分ほどで発車する列車はあまり混雑しない。乗車した列車は発車直前に小走りで乗り換える人が多かった。

乗車記録24

Osaka Metro 南港ポートタウン線(ニュートラム)

普通 住之江公園行

コスモスクエア→住之江公園 200系

コスモスクエア駅を出た列車は、すぐに地上へと出て、トレードセンター前駅に到着する。その名の通りアジア太平洋トレードセンターがあり、大分県の別府や鹿児島県の志布志へ向かうフェリーさんふらわあのターミナルにもなっている。別府行のフェリーには乗船したことがあって、過去に来たことがあるところだが、このあたりに来たことは正直ほとんど覚えていない。トレードセンターを出るとやがて住宅団地が車窓の両側に広がる。南港の住宅街であるポートタウンは、およそ2万人の人が暮らしている。ポートタウンを出ると阪神高速の下を走り咲洲を出る。

咲洲を出てもまだ南港エリアは続いている。フェリーターミナル前駅は南港と門司港を結ぶ名門大洋フェリーが発着するフェリーターミナルがある。さんふらわあのターミナルとは場所が離れているので注意が必要。この名門大洋フェリーも修学旅行で使ったことのある思い出の航路。朝大阪に到着して、そこから観光バスで京都に移動し自由観光をするというなかなかなハードスケジュールだったのを思い出した。大型フェリーの旅もまだ一人旅ではやってないので、近いうちにやってみたい。フェリーターミナルを出ると、進路を東へと変えて住之江公園へと向かっていく。平林駅周辺はもともと貯木場だったようで、ニュートラムの高架橋はこの貯木場を横断するように建設されている。湾岸エリアらしく、倉庫・運送業を営む企業の営業所がたくさん立地していた。遠くに生駒山地の山々を、車窓の左手にはあべのハルカスをはじめとした大阪市中心部のビル群を見ながら走り、列車は終点の住之江公園駅へと到着した。

終点の住之江公園駅に到着。コスモスクエア駅とは違ってニュートラムの駅の方は高架駅だった。駅の北側には競艇場がある。ホームから見ようとする人が多いのか、ホームの窓ガラスにはフィルムが張られていて、競艇場が見えないようになっていた。ニュートラムはここで線路が途切れるが、ニュートラムの下を走る道路をまっすぐ進むと、南海、阪堺、JR阪和線などとクロスして長居公園の南側に至り、さらに進むと谷町線の喜連瓜破駅に到達する。この住之江公園~喜連瓜破駅間は9号線と呼ばれる地下鉄路線の計画も検討されているが、実現には至っていない。確かにこのあたりの鉄道は全て南北に走っているので東西に入る路線があれば便利かもしれないが、今里筋線の苦戦を見るになかなか実現は難しいだろうと思う。現在でも路線バスが運行されていて、大体40分ほどで喜連瓜破駅まで行くことができる。

御堂筋線の西側を走る四つ橋線を乗り通し西梅田へ

ニュートラムのホームからエスカレーターと連絡通路を通って四つ橋線のホームへ到着。ここからは、この旅最後の未乗路線四つ橋線に乗車していく。コスモスクエア駅の中央線とニュートラムの乗り換えがあまりに便利だったので、住ノ江公園駅もそんな感じかと思ったが、こちらは結構乗り換えに時間がかかった。ニュートラムは高架なのに対して、四つ橋線はそれに直角に交わる形の地下ホームとなっている。Osaka Metroの未乗路線のうち、谷町線と長堀鶴見緑地線は一部区間で乗車したことがあるが、四つ橋線は純粋に初めての乗車だった。来訪者からすれば、やはり新大阪へ向かう機会が多く、隣を走っていても四つ橋線を使う機会はあまりない。

乗車したのは23系電車の西梅田行。四つ橋線の車両は1996年以降、23系電車に統一されている。四つ橋線は6両編成での運転。Osaka Metroの路線はいろんな両数の路線があって面白い。住之江公園を出た列車は北加賀屋駅へ向かう。次の北加賀屋駅は四つ橋線の車両基地へ向かう線路が分岐する駅で、住之江公園まで行かずこの駅で終点となる列車も運転されている。北加賀屋駅を出て玉出駅へ到着。ここから先は概ね南海本線の線路に並行して走っていく。次の岸里駅は天下茶屋駅に近いが乗換駅にはなっていない。西成区を南北に貫いて大阪環状線の内側へと入っていく。

乗車記録25

Osaka Metro 四つ橋線 普通 西梅田行

住之江公園→西梅田 23系

大国町で御堂筋線と対面で接続したのちは、なんばから路線名の由来である四ツ橋筋の地下を通って西梅田駅へと向かう。御堂筋線ほどはないものの、やはりなんば駅以降で乗客の数も一気に増えた。御堂筋線は日中も混雑するので、行きたい場所によっては四つ橋線を使うのも一つの手。四つ橋線や堺筋線など、大阪市街を南北に走る路線はいくつもあれど、やっぱり来訪者には御堂筋線が有名すぎて他の路線の存在感が薄いと思う。住ノ江公園とは随分印象が違ってきれいな西梅田駅に到着。住ノ江公園駅にはホームドアなどなかったが、どこの駅からかホームドアが設置されていた。

1日目に南海和歌山港線からスタートした今回の旅の未乗路線の旅はここで終了。昨年は西梅田駅からスタートして、今回と逆ルートで王寺駅へと向かう予定にしていたので、そのリベンジも無事に達成することができた。

西梅田で和歌山、奈良、大阪と未乗路線を乗り継いだ旅は一旦終了となった。しかし、時刻はまだ午後2時を回ったところ。九州へ帰るにはまだ早く、新大阪からの帰りの新幹線までも4時間くらいあるので、しばらく乗車していない路線に乗りに行くことにした。関西はかれこれ10年くらい前から乗りつぶしに取り組んでいるので、しばらくご無沙汰している路線も多いが、今回は7年ほどご無沙汰になっている片町線(JR学研都市線)に乗りに行くことにした。

・久しぶりのJR学研都市線と奈良線の旅

四つ橋線は西梅田駅の南側でJR東西線と交差しており、西梅田駅から北新地駅は地下街をわずかに歩けば乗り換えることができる。JR東西線と片町線は7年前の夏に関西本線亀山方面からやってきて乗車して木津~尼崎間を踏破している。今回は北新地駅から乗車し、木津駅まで向かうことにした。

乗車したのは快速木津行。日中のJR東西線・学研都市線は京橋~四条畷間のみで快速運転を行う区間快速と普通の2種別が運転され、普通はJR神戸線方面~四条畷間で4本、区間快速はJR宝塚線塚口発着で同志社前まで毎時3本、木津まで毎時1本が運転されている。日中時間帯のJR学研都市線の末端区間は毎時1本まで本数が減る。一方で日中時間帯が終わりに近づくと、普通列車も長尾や松井山手まで足を延ばし、その代わりに区間快速が快速となる。木津へ至る列車も毎時2本となり、少しだけ本数が増える。この列車は夕方の木津方面1本目の快速列車だった。北新地や京橋で多くの乗客を乗せた列車も松井山手に着くころにはガラガラとなり、その先の各駅では近鉄京都線が並走することもあって乗り降りする人はまばらだった。唯一まとまった降車があったのは終点の一駅手前にある西木津駅。近鉄京都線から離れた場所にあるので、この駅周辺に住む人たちはJR学研都市線しか選択肢がない。近鉄京都線は日中も運転本数が多く並行区間内の移動なら近鉄を選んだ方が便利。車窓にはひっきりなしに列車が行き交う近鉄の線路が見えた。

乗車記録26

JR東西線・片町線(JR学研都市線) 快速 木津行

北新地→木津 207系

木津に到着。列車は折り返し快速新三田行として折りしていく。日中は塚口行ばかりになるが、朝夕には遠く西明石や篠山口まで行く列車もある。JR学研都市線の列車はほとんどの列車がこの駅で折り返すが、早朝・夜間には奈良駅まで直通する列車もある。以前はおおさか東線の直通快速も207系や321系で運転されていたため、奈良駅には王寺側、木津側からそれぞれ207系、321系の列車が運転されていた。しかし、おおさか東線の列車が大阪駅まで運転されるようになったことに伴って、直通快速に使用される車種が221系へと変更となったため、現在奈良駅に顔を出す321系・207系はJR学研都市線方面からの列車に限られている。

乗車記録27

関西本線(大和路線) 普通 奈良行

木津→奈良 205系

木津からは旅のゴールとなる京都駅へと向かう。そのまま奈良線に乗り換えて京都へ向かってもいいのだが、せっかくなので奈良駅まで行って折り返すことにした。乗車したのは奈良線からの普通奈良行き。勝手に221系が来ると思っていて、奈良線では05系もバリバリ現役なのをすっかり忘れていた。阪和線から移籍した205系は主に普通列車を中心に運用されている。少し前までウグイス色の103系も活躍していた奈良線だが、2022年3月の改正で撤退。現在は221系と205系で運転されており、205系はこの阪和線カラーのみが活躍している。

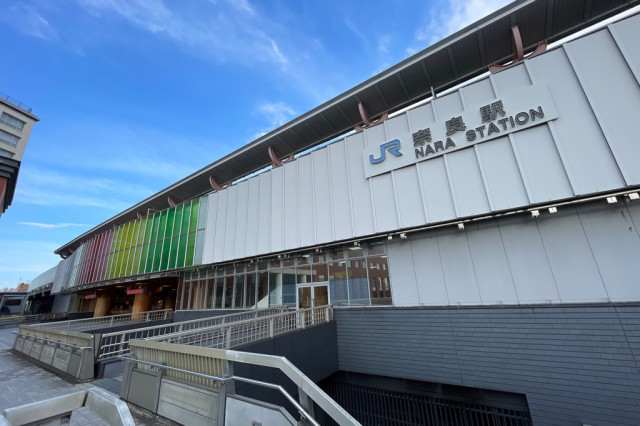

折り返しとなるので奈良駅では一旦改札の外へと出た。奈良市街は数か月前にも来ているが、最近は列車の乗り換えでしか来ておらず、観光目的で来たのはもう10年以上前の話になっている。やがて関西地方の乗りつぶしもひと段落するので、その後は観光地巡りもしてみたい。

乗車記録28

奈良線 みやこ路快速 奈良行

奈良→京都 221系

奈良駅からは再び木津方面へ向かう奈良線のみやこ路快速京都行で旅のゴールとなる京都駅へと向かった。片町線と同じく奈良線も久しぶりの乗車、一部区間の複線化完了以降は初めての乗車だった。途中宇治では、数か月前の京都旅で訪れた京阪宇治駅周辺を車窓に見る。写真には撮れなかったが、宇治川の上流部には積乱雲が発達していた。区間の大半はあまり混雑していなかったが、東福寺から多くの乗車があり満員となり京都駅に到着。1日目に南海難波駅からスタートした今回の和歌山・奈良乗り鉄旅は、ここで旅の本体を終えた。

新大阪発の帰りの新幹線の時間が迫っていたので、京都からは新幹線でワープ。車窓には夕日を浴びる生駒山が見え、その背後は黒い雨雲がかかっていた。どうやら朝に乗車した和歌山線沿線や奈良盆地はこの日ゲリラ豪雨に見舞われたらしい。被害が出ないことを祈りつつ新大阪駅に到着。新大阪駅で新幹線を乗り換えて、九州へと帰った。

終わりに

関西乗り鉄強化年間における3回目の関西乗り鉄旅だった今回の和歌山・奈良の旅。まずは無事にJR西日本の全路線完乗を達成することができたことが一番の収穫だった。さらに、近鉄けいはんな線のへの乗車をもって奈良県内の鉄道路線にも完乗となり、兵庫、滋賀、京都に次ぐ4府県目の完乗を達成することができた。実は奈良県は大部分が紀伊山地の山であることから、鉄道路線が走っているのはほんの一部分にしかすぎない。今後は奈良県内の行ったことのない観光地と、この山間部エリアを巡ってみたいと思っている。一方、今回の旅の主たる目的地だった和歌山県は7年ぶりの訪問となった。前回訪問時は、南海本線や阪和線、紀勢本線などの幹線路線の乗車がメインだったが、今回は南海の支線路線や紀州鉄道などの中小路線を巡ることができ、より深い和歌山の鉄道路線を楽しむことができたと思う。今回の旅は、巡る路線が多くて少し余裕がない日程になってしまった。次の和歌山旅はもう少しゆったりと観光地巡りなんかもしてみたい。次行くときはおそらく高野山になる。紀伊水道沿岸の和歌山とはまた違った山の和歌山も楽しみである。

・今回初めて乗車した路線

【鉄道路線】

南海電鉄 和歌山港線 和歌山市-和歌山港

南海電鉄 多奈川線 みさき公園-多奈川

南海電鉄 加太線 紀ノ川-加太

和歌山電鐵 貴志川線 和歌山-貴志

紀州鉄道 紀州鉄道線 御坊-西御坊

JR西日本 和歌山線 和歌山-吉野口、御所-高田

近畿日本鉄道 生駒線 王寺-生駒

近畿日本鉄道 生駒鋼索線 鳥居前-生駒山上

近畿日本鉄道 けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘-長田

Osaka Metro 中央線 長田-本町、朝潮橋-コスモスクエア

Osaka Metro 南港ポートタウン線 コスモスクエア-住之江公園

Osaka Metro 四つ橋線 住之江公園-西梅田

次旅