【旅行記】水戸・会津ぐるっと周遊旅~特急リバティ会津を乗り通す〜

前話

東京から水戸や会津を経由して東京へぐるっと周遊する今回の旅。3日目はまず会津若松から会津鉄道の普通列車で、南会津町の会津田島へ。田島では約2時間の滞在時間を設け、少し街を散歩しに行った。ここからは野岩鉄道と東武鉄道へ直通する特急リバティ会津に乗車。周遊旅のゴールとなる終点浅草まで乗り通し、今回のぐるっと一周旅程を完了させた。

会津田島から浅草へ特急リバティ会津を乗り通す

東武鉄道から野岩鉄道・会津鉄道へ直通する形で運転されている特急リバティ会津。2017年に運行を開始した比較的新しい特急列車で、1日4往復が浅草-会津田島間で運転されている。この特急列車の運行開始以前は、東武、野岩、会津の3社が保有していた6050系(野岩鉄道保有車両のみ現役)を使い、浅草-東武日光・鬼怒川温泉・新藤原・会津高原尾瀬口・会津田島へ区間快速が運転されていたが、6050系の老朽化と伊勢崎線・日光線系統の運行形態の見直しにより、特急列車に置き換えられた。特急リバティ会津は東武特急として最長距離を走る列車であり、大手私鉄へ直通する列車の中で唯一、東京都心から東北地方・福島県へ運行される列車となっている。会津田島-浅草間の所要時間は約3時間30分。会津若松や南会津から都心へ向かう用務客の他、都心から南会津各地や那須連山の西側に点在する温泉地へ向かう観光客の利用も多い。

特急リバティ会津は東武鉄道の汎用特急車両500系「リバティ」で運転される。全列車とも浅草-下今市間では東武日光発着の特急「リバティけごん」を併結。この間では6両での運転となっている。乗車した会津田島10時50分発の特急リバティ会津128号も、下今市で東武日光始発の特急リバティ28号を連結し、以降は6両編成となる。日光線の末端部は終点近くで鬼怒川線が分岐し、その先新藤原で野岩鉄道、会津高原尾瀬口で会津鉄道となり、系統と輸送の区切れが点在する。以前運転されていた浅草発着の区間快速も、2両1編成の車両を最大2回併結し、浅草へ向かっていた。この特急リバティ会津の運転方式も、その流れを汲んでいる。

今回は会津田島での時間を設けたため、ここには2時間弱滞在したが、会津鉄道の会津若松方面の普通列車は、この特急リバティ会津との接続が考慮されており、数分〜30分程度で乗り継ぐことができる。乗車した列車に関しても、他の列車に比べれば少し待ち時間が長めとなっているものの、会津若松9時2分発の列車から乗り継ぐことが可能である。リバティ会津と接続する普通列車には、同じ号数が付与されており、わかりやすい。接続時間が長めかつ、途中で2度10分近い停車時間があるため、この列車を使うと会津若松-浅草間で5時間13分かかってしまうが、接続がいいと会津若松-浅草の所要時間は、4時間30分で移動となる。料金は6,920円、新幹線が約3時間8,700円、高速バスが約5時間5,100円なので、十分それらに対抗できる移動手段である。もちろん会津田島がある南会津町やその周辺にとっても、東京へ一本で行ける貴重な乗り物となっており、重宝されている。

発車時刻の8分前に改札が始まった。福島県の南部の山間の小さな街から浅草行きの列車に乗り込む。数時間後には東京の街に到着し、車窓にスカイツリーを見ているはず。でもあまりその実感は沸かない。そして、この列車で浅草に到着した後、すぐに乗り換える予定なのは、東京のど真ん中を走る東京メトロ銀座線である。それもまた不思議な気分になる。「リバティ」自体に乗車するのは、今年年始の特急「リバティりょうもう」以来数ヶ月ぶり。今回も前回同様、東武のチケットレスサービスを利用した。なお、駅で特急券を購入する場合、会津鉄道では有人駅で購入できる。なお、会津若松市街地では、会津鉄道発着の西若松駅と、東武トップツアーズ会津若松支店のみの取り扱いで、直通先のJR会津若松駅では発売されていない。途中に関東でも有数の温泉地、鬼怒川温泉があるため、乗車日の直近では満席に近い乗車率となることが多い。ネット予約や東京側の東武線各駅などで事前に購入しておいた方が安心である。

乗車記録 No.11

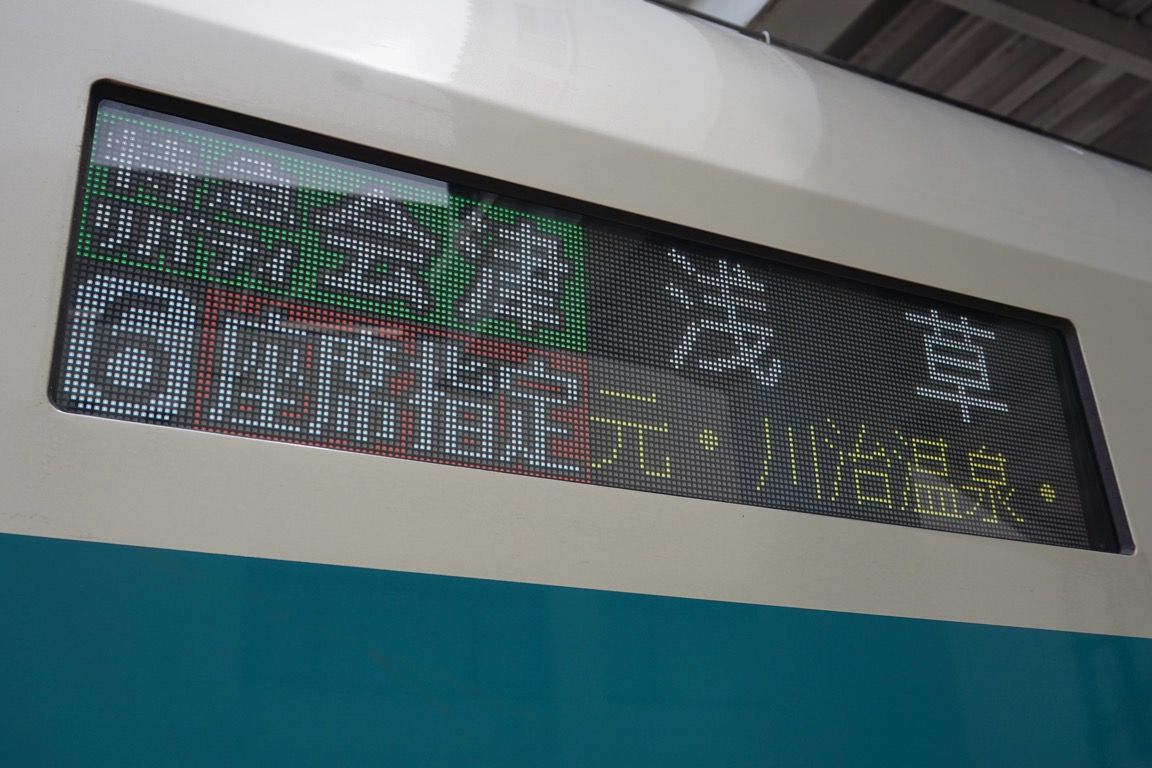

特急リバティ会津128号 浅草行

会津田島→浅草 500系

田園風景を眺め会津線の続きを会津高原尾瀬口へ

会津田島からは15人ほどが乗車。最初は進行方向左側の座席を指定していたが、数日前に座席を変更し、先頭車両6号車の進行方向右側の座席に座った。進行方向右側は天気が良ければほぼずっと日差しを浴びることになる。進行方向右側の方が景色はいいということだったので、天気予報で曇りというのを確認してから右側に変えた。

変更した時点でも6割~7割くらいの座席が埋まっていたが、発車前にはほぼ完売。指定した周囲の座席も、変更時点では空いていたが、会津田島の時点で前方、後方、斜め前の座席には乗客がやってきた。特にこの先の区間で団体客やグループ客の利用が多いと、空席が散らばりにくくなるため、車内が空いていても、近くの席に固まって座らなければならないことがある。

発車の数分前に鬼怒川温泉始発の快速AIZUマウントエクスプレス会津若松行きが到着。会津若松を早朝に出た列車が鬼怒川温泉まで行き、折り返して帰ってくる。特急リバティ会津128号は、これと行き違う形で会津田島を発車。3時間25分の特急リバティ会津の旅が始まった。

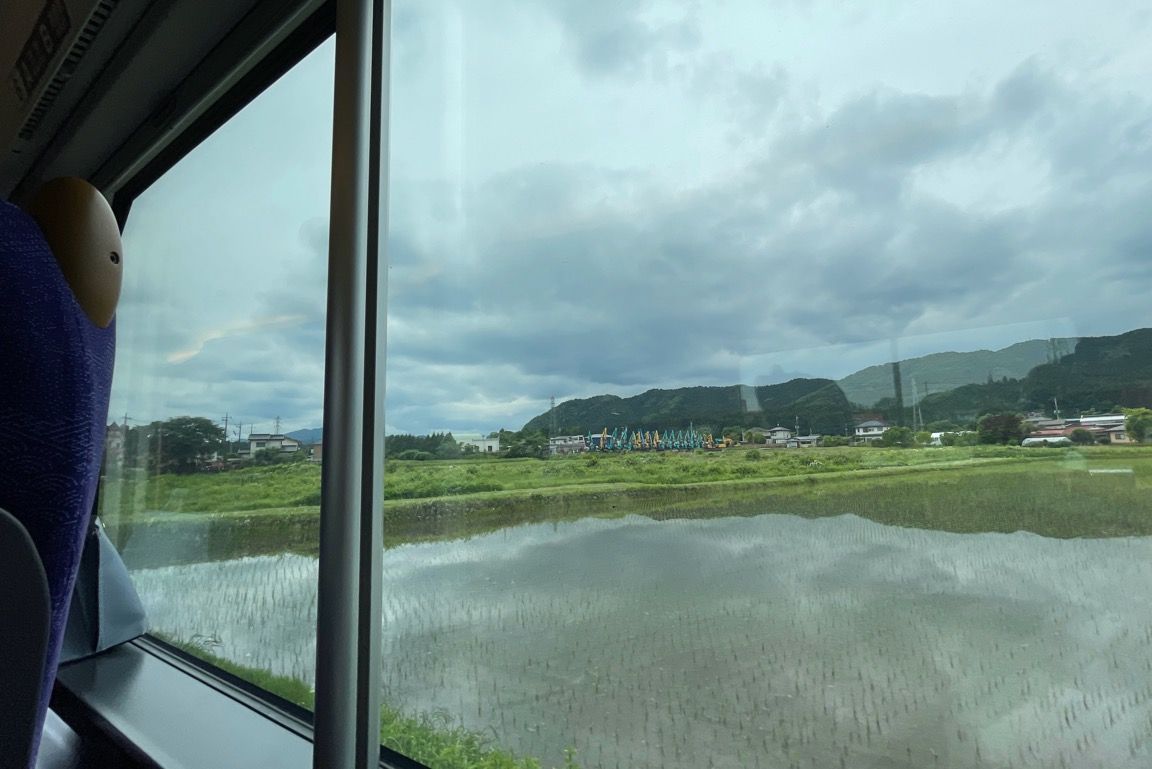

会津鉄道会津線の運行の拠点となっている会津田島だが、同線にとっては途中駅。ここから会津高原尾瀬口までは、会津線の続きの区間を走っていく。会津田島を出た列車は少しだけ田島の市街地の中を走り、その後写真のような田園風景の中をしばらく走る。

床下からは電車の音が聞こえてきて、車内放送ももちろん東武特急でお馴染みのものである。先ほどまで非電化区間を気動車で走っていたが、今は都会の電車に乗っている。けれども車窓の景色はさっきよりものどかになった。このギャップがたまらなく楽しい。

次の停車駅は会津高原尾瀬口。途中には中新井、会津荒海、会津山村道場、七ッ岳登山口と4駅があるがいずれも通過する。会津鉄道と野岩鉄道の日中時間帯は、特急リバティ会津以外の列車本数が少なく、野岩鉄道に至っては、特急リバティ会津以外の列車が走っていない。この列車は鬼怒川温泉-会津田島間の各駅相互間の利用に限って、乗車券のみで空席を利用できるという特例があり、特急がこのあたりのローカル輸送も兼務している。

この後数時間に、この窓に大都会の車窓が広がるのが本当かどうか疑いたくなるような、とてものどかな景色を走る列車。西若松から会津田島の間も阿賀川に沿って走ってきた会津鉄道だが、会津田島から先も終点の会津高原尾瀬口までこの川に沿って走る。やがて田園風景が広がっていた車窓にも次第に山が近づいてきて、峠越えの雰囲気が漂ってくる。この辺りでは、阿賀野川の源流である荒海岳に近いため、川の名は荒海川に変わる。この辺りの会津鉄道は短尺レールという短いレールが敷かれていて、ジョイント音と車内の揺れが激しくなった。しばらく山の中を進むと、列車は最初の停車駅、会津高原尾瀬口に到着した。

山間の秘境にある会津高原尾瀬口。今回は下車しないが、この駅が会津鉄道会津線、野岩鉄道会津鬼怒川線双方の終点となっている。駅は会津鉄道が管理し、駅員の配置もある。ここでは数人の乗客を拾った。駅名の通り、ここは尾瀬ヶ原への玄関口となっている。しかし、数年前に一般の路線バスについては会津田島発着に変更され、現在通常はここから尾瀬方面へは行けなくなっている。

一方、東武鉄道では夏から秋にかけて、臨時の夜行列車「尾瀬夜行23:45」を走らせており、この駅はその終点駅となっている。「尾瀬夜行23:45」は尾瀬ヶ原へ出かける登山客向けに運行される特急列車(厳密には団体列車)。夜中に東武線と野岩鉄道線を走行し、早朝にこの駅に到着。ここで尾瀬の登山口の一つである沼山峠行のバスに乗り換えることで、尾瀬まで行ける。現在もこの駅はこの列車に限って、尾瀬アクセスに使われている。なお、玄関口ということで尾瀬の名前がつくが、尾瀬自体は直線距離で45kmとかなり遠い。

高架とトンネルで山を貫く野岩鉄道鬼怒川会津線をゆく

さて、会津鉄道尾瀬口から、列車は野岩鉄道会津鬼怒川線に入った。列車はまもなく長いトンネルへ入り、福島県と栃木県の県境を跨ぐ。ここで通過する山王トンネルは、長さ3,441mと野岩鉄道では第二位の長さを有する。トンネルを出た直後に列車は男鹿高原という駅を通過した。この駅は周辺に人家がほとんどない場所にあり、関東地方一の秘境駅として知られている。利用客はほぼ0人。その駅の入口もまたすごい場所にある。延々と険しい山が続くこの辺り。男鹿高原は、その山深さを物語る駅となっている。

今回は、乗車中の特急リバティ会津で通過する形となる野岩鉄道会津鬼怒川線。この路線はもともと国鉄路線の一部として計画・建設されていた路線を、東武鬼怒川線に接続された路線である。西若松から線路を延ばしていた会津線は、本来現在の会津高原尾瀬口で、日光線の今市駅から延びる予定だった野岩線と接続される予定だった。現在の会津鬼怒川線もその計画の一部として建設が進められていたが、国鉄再建法により工事がストップし、その計画が頓挫することになった。その後、沿線自治体が第三セクターの野岩鉄道を立ち上げて列車を走らせることとなり、工事が再開。この時、南側は東武鬼怒川線と接続されることになった。開業したのは1986年。鉄道公団が建設した比較的新しい路線のため、高架橋とトンネルが大半を占めているのが特徴の一つ。開業当時から東武と直通運転を行っているため、東武との繋がりが深く、野岩鉄道の株主には沿線自治体とともに同社も名を連ねる。南会津地方と東京を結ぶというのが、この路線の大きな役割。会津鉄道も同じタイミングで電化工事を実施し、少し遅れた1990年に電化が完成。都心から会津田島へ電車への運行が可能となり、南会津と都心が1本の電車で結ばれることになった。

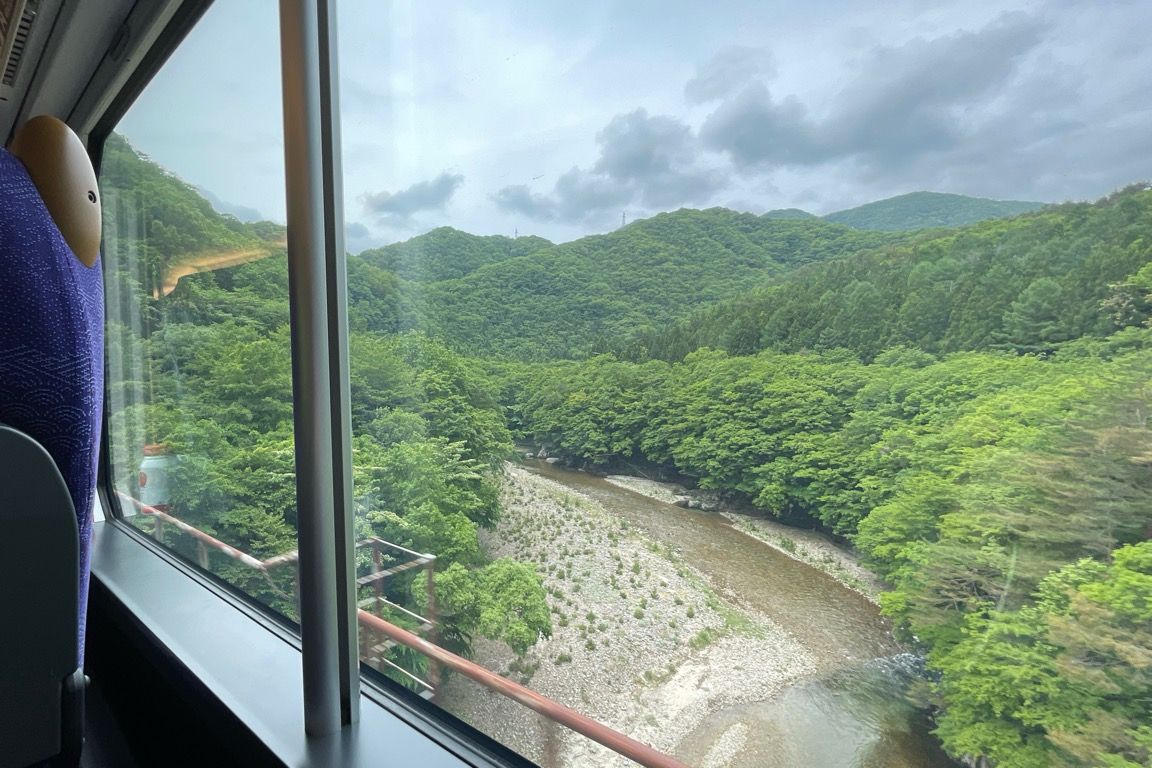

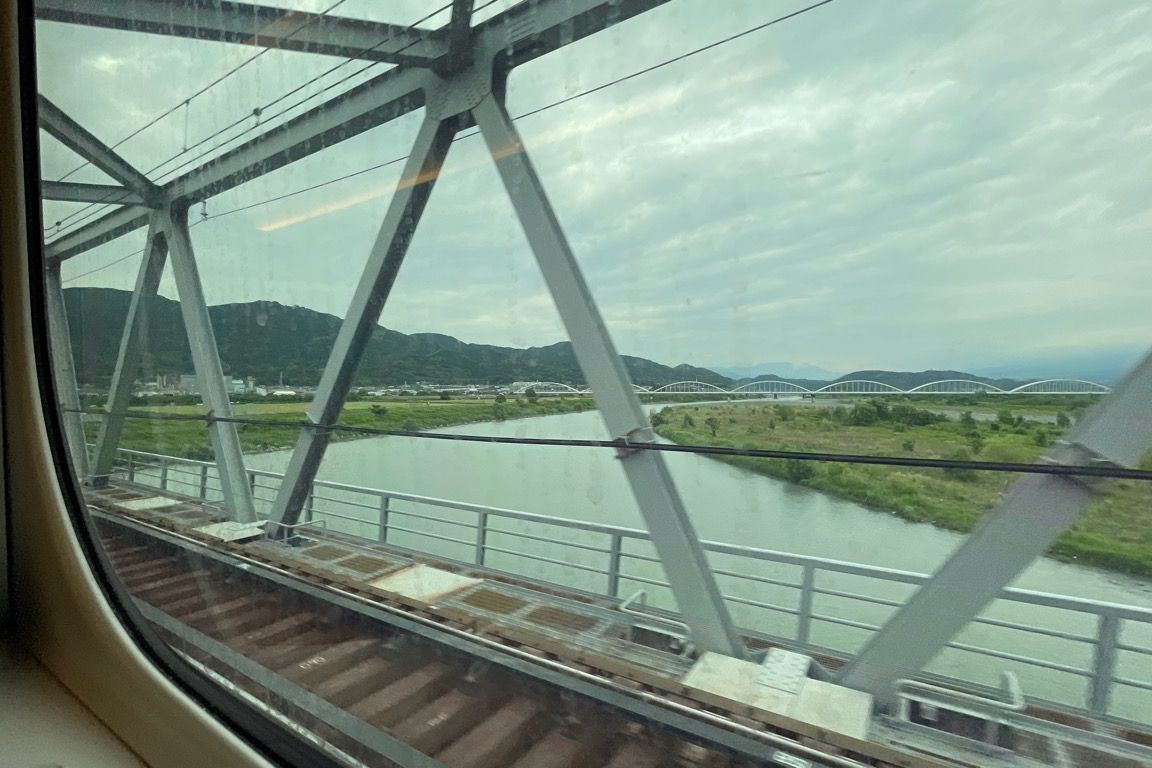

高架橋とトンネルを多用する会津鬼怒川線。列車はさっきまでの会津線内の走りとは打って変わって、まるで高速鉄道のように、山深い景色の中を快走していく。栃木県に入った列車は、鬼怒川の支流、男鹿川の峡谷を進む。トンネルとトンネルの間では、この川を何度か渡る。

ここから列車は、上三依塩原温泉口、中三依温泉、湯西川温泉、川治湯元、川治温泉と温泉の名のつく駅名に連続して停車していく。特急だが、野岩鉄道線内では男鹿高原以外の各駅に停車。日中の野岩鉄道は、普通列車の運行がなく、特急リバティ会津しか走っていない。

この辺りは深い山の中であり、沿線には秘湯が数多く点在する。この路線は都心からこれら温泉地へ向かう観光客の利用が多い路線となっている。ところで、栃木県内の会津鬼怒川線は、全線が日光市内を走る。合併の結果だが、わたらせ渓谷鉄道沿線の足尾も日光市、そして那須連山の裏側も日光市と、同市はかなり広い。

中三依温泉を出てしばらくすると、列車は次の湯西川温泉の手前でダム湖の上をゆく長い鉄橋を渡った。この鉄橋が野岩鉄道最大のビューポート。会津鬼怒川線は湯西川のダム湖の上を走っていく。このダム湖は男鹿川の下流に設置された五十里ダムのダム湖。ダムは男鹿川と湯西川の合流部に設けられており、会津鬼怒川線は湯西川を渡る。鉄橋を渡り終えると列車はトンネルへ。列車はまもなく湯西川温泉に到着した。

湯西川温泉はダム湖を渡る鉄橋の先にあるトンネルの内部にホームがあり、土合駅や筒石駅、美佐島駅などと並ぶトンネル内にホームがある駅の一つとなっている。会津鬼怒川線ではこの先、龍王峡でも、ホームの一部がトンネル内にある。地上にある駅舎は道の駅湯西川と直結。湯西川温泉の温泉街自体は、駅から離れていて、ここからさらに路線バスで25分ほど進まないといけない。ここでは割とまとまった乗車があった。この湯西川温泉駅のホームがある葛老山トンネルは長さ4,250mで会津鬼怒川線内では最も長いトンネルとなっている。列車はトンネルを出るとすぐに次の川治湯元に到着した。

川治湯元は高架駅となっていて、列車は発車直後に川を渡った。この川こそ栃木県の大河川、鬼怒川である。ここまで野岩鉄道が並走してきた男鹿川は、川治湯元の近くで鬼怒川に流れ込んでいる。一つトンネルをくぐると、再び鬼怒川を渡る。この辺りはダムが連続しており、ここでは下流にある小網ダムのダム湖が形成されていた。その小網ダムが近くにある川治温泉、そしてそのダムの下流にある鬼怒川の渓谷、龍王峡に停車すると、列車は新藤原に到着。会津高原尾瀬口から30分ほどで、この列車2路線目の野岩鉄道会津鬼怒川線を走破した。

新藤原から大手私鉄最後の未乗路線、東武鬼怒川線へ

列車は新藤原に到着。この駅では対向列車の待ち合わせと乗務員交代のため8分停車した。長時間の停車となれば、一旦ホームへ降りて、外の空気を吸いに行く。

新藤原は野岩鉄道会津鬼怒川線と東武鬼怒川線の接続駅。野岩鉄道はこの駅の構内に本社がある。駅は2面3線で、真ん中の1線だけ両側にホームがある少し特殊な造り。1番線には乗車している列車の後に発車する20400系の普通列車下今市行が停車していた。野岩鉄道線内は普通列車の運転本数がとても少ないが、この駅から先は1時間に1本くらいは運転されている。かつては都心側で日比谷線との直通列車で活躍していた東武20000系。現在は編成を短縮のうえ、ワンマン化工事などを行って、20400系として栃木県内の各線で活躍している。まだ風景こそ、大手私鉄感が全くないが、この車両を見ると、いよいよ大手私鉄の路線へ進んで行くのだなという実感が湧く。

さて、列車はここから3路線目となる東武鬼怒川線へ入っていく。鬼怒川線は下今市で日光線から分岐し、新高徳、鬼怒川温泉を経て、今いる新藤原まで続く路線。日光エリアとともに東武が誇る一大温泉地、鬼怒川温泉へのアクセス路線として、観光客の利用が多く、乗車中の特急リバティ会津のほか、特急「きぬ」や「きぬがわ」など特急列車も多く走る路線となっている。

実はこの東武鬼怒川線、筆者にとっては、最後まで乗り残していた大手私鉄の鉄道路線だった。大手私鉄とは、国内の鉄道会社のうち、JRを除く私鉄会社で特に事業規模が大きな鉄道会社のことを指す。関東から九州にかけて、東武、西武、京王、京成、小田急、京急、東急、相鉄、メトロ、名鉄、近鉄、阪急、阪神、京阪、南海、西鉄の計16社がこれに該当し、全社合わせて147の路線が運行されている。今年に入ってからは、年初に関東の大手私鉄で乗り残していた2路線のうちの一つ、東武桐生線に乗車。さらに春には、関西で南海高野線、鋼索線、近鉄長野線に乗車しており、残すはこの東武鬼怒川線のみとなっていた。これから乗車している列車で、鬼怒川線を走り、下今市まで行けば、国内の大手私鉄路線もついに完乗となる。

列車は新藤原を出た後も東武ワールドスクエアまで各駅に停車して行く。発車後しばらくして、次の鬼怒川公園が近づくと、車窓には温泉旅館が見え始めた。鬼怒川公園-鬼怒川温泉間が、鬼怒川温泉の温泉街が広がるエリア。鬼怒川沿いにはたくさんの温泉旅館が立ち並んでいて、温泉地らしい車窓を楽しむことができた。一方で野岩鉄道側から鬼怒川温泉へ至ると温泉街の入り口には朽ち果てて廃墟と化した温泉旅館が線路脇に多くあったのも印象的。関東屈指の温泉街であっても、時代の流れの中で経営が悪化し、廃業する旅館も少なくないことが窺えた。

列車は鬼怒川温泉に到着。ホームでは多くの乗客が列車を待っており、3両編成の列車はここで9割近い座席が埋まった。会津を名乗る列車だが実際この駅から乗り込む乗客が大半となっている。このあと下今市で後ろに特急リバティけごんを併結するが、こちらは始発の東武日光の次が下今市なので、空いていることが多い。この時間に鬼怒川温泉から都心を目指す場合、直前を走る普通列車で下今市まで行き、そこでリバティけごんの方に乗車するというのも混雑回避の一つの手になる。

鬼怒川温泉駅は2面4線を有する鬼怒川線最大のターミナル駅。鬼怒川温泉の玄関口として浅草発着の特急きぬ、リバティきぬ(1本だけ新藤原発あり)、スペーシアXとJR新宿発着の特急きぬがわがここを始発・終点としている。したがって、ここから先は特急列車の運行本数も毎時1~2本へ増える。さらに鬼怒川温泉-下今市の間には、SL大樹も運転されている。駅舎側のホームからは、駅前広場へ向け線路が延びていて、SLは駅前広場に設置された転車台で方向転換を行うのが、この駅の名物の一つである。

鬼怒川温泉を発車すると、東武ワールドスクエアに停車。その次の小佐越が男鹿高原以来久しぶりの通過駅だった。ここでは対向の新藤原行普通列車とすれ違った。その後、新高徳に停車すると、直後に鬼怒川の鉄橋を渡った。ここでしばらく並走した鬼怒川とはお別れ。このあたりで徐々に景色も開けてきて、山間の景色も田園風景へと変わった。その後、下今市の一つ手前の大谷向では、対向の特急きぬがわを待ち合わせるため運転停車。発車後、日光の方から流れてくる大谷川を渡ると、日光線と合流。まもなく列車は下今市に到着した。

下今市で特急リバティけごんを併結

下今市到着をもって東武鬼怒川線を乗りつぶし、これをもって東武鉄道の全線完乗を達成。同時に大手私鉄の全線完乗も達成した。今回の旅で乗車予定の未乗路線は、この東武鬼怒川線が最後。ここから先は、東武日光線、伊勢崎線と既に乗車済みの区間へと入っていく。

東武鉄道の乗りつぶしを振り返ると、初めて乗車したのは2019年5月の東武東上線・越生線が初。その後、同年中に伊勢崎線、佐野線、小泉線、亀戸線、大師線、野田線に乗車した。その後は2021年に日光線、宇都宮線に乗車。今年に入って久しぶりに桐生線を乗りつぶし、今回の鬼怒川線乗車で全線完乗を達成することになった。関東私鉄の中でも路線数が多い東武鉄道。2019年に乗車した路線は、それからしばらく乗車していない路線が多いので、また各地を旅する際に乗車してみたいと思っている。

列車は直前に新藤原で8分停車したが、ここでもまた13分の停車。停車中に東武日光始発の特急リバティけごん28号を併結する。再びここでもホームへ降りて、外の空気を吸いに行くと共に、連結の様子を見学した。

下今市駅の構内には、下今市機関区が設置されている。先述の通り、鬼怒川線の下今市-鬼怒川温泉間では、「SL大樹」「DL大樹」が運行されており、ここにはこれら列車を牽引するSL、DLと、客車および車掌車が配置されている。SLはC11 3両、DLはDE10 2両が配置されているが、この日は北斗星カラーのDE10が屋外に留置されていた。「大樹」はこの他「SL大樹ふたら」として東武日光方面へも運転されており、各列車とも鉄道ファンや観光客から人気を集めている。大手私鉄の路線でSLが走るのはこの界隈だけ。前に東武日光線へ乗りにきた時は、ここでSL列車とすれ違ったのを覚えている。

連結作業を終えて6両編成になった列車。ここからは前3両が特急リバティ会津128号、後ろ3両が特急リバティけごん28号となり、2階建て列車として浅草まで走っていく。2階建てというのは鉄道用語の一つ。複数の発着地と同一の発着地を結ぶ列車を途中の駅で併結して走る列車のことを「多層建て列車」と呼び、2列車併結(今回の特急リバティ会津+特急リバティけごん、新幹線はやぶさ+こまちなど)を2階建て列車、かつて九州で運転されていた特急かもめ+みどり+ハウステンボスのような3列車併結のことを3階建て列車という。ダブルデッカー車のことを二階建て車両というが、これとは別のことである。

6両編成で東武日光線を快走し関東平野へ

下今市から列車は東武日光線へ入った。列車はここから新鹿沼、栃木、春日部、北千住、東京スカイツリー、終点浅草の順に停車していく。既に会津田島を出て2時間が経過。福島県内から列車に乗っていると、もうすぐ東京に着く気がしてしまうが、まだここは関東平野の端っこ。終点の浅草までは1時間30分ほどかかる。鬼怒川線内の走りとは裏腹に、ここからまたギアを一段上げて、東京都心を目指していく。列車は今年年始の旅で足尾から宇都宮へ抜けるのに使ったJR日光線とクロスし、その後も新栃木の手前まで基本のどかな景色の中を走っていった。

東武宇都宮線が合流する新栃木の手前から市街地が広がり始め、その後高架へ上がると、列車は栃木に到着した。両毛線と接続するこの駅を出ると、この先は春日部まで止まらない。

この駅には2021年の秋に一度来たことがある。その時は東武宇都宮線の普通列車でここへ来て、ここで特急列車に乗り換えた。実はその時、乗り換えた列車こそ、乗車中の列車の後ろにつながっている特急リバティけごん28号だった。その時も「会津」か「けごん」かで迷ったのだが、「会津」は全区間乗り通す時に最初に乗りたいと思ってきたので、「けごん」の方を選んだのを覚えている。そして、4年を経て、ようやく「リバティ会津」に乗車する機会を得た。

栃木を発車すると、両毛線と別れて、渡良瀬川の流域へと進んでいく。藤岡駅の手前でこの川を渡ると、その後は遊水池の西側を経由して南下する。途中にある板倉東洋大前駅は日光線で唯一の群馬県内に駅がある。駅名由来の東洋大学板倉キャンパスは2024年に閉鎖されており、現在近くに大学はない。しかし、この駅には朝の下り、夕方の上りの1往復だけ、乗車している特急リバティ会津・けごんが停車している。次の柳生駅近くには群馬県、栃木県、埼玉県の3県境があり、プチ観光地化している。

栃木県から群馬県、そして群馬県から埼玉県と県境を跨ぐと、列車はまもなく利根川を渡る。この川を渡ると、いよいよ東京都心が近づく。列車はまもなく栗橋を通過。東北本線との乗換駅であるこの駅は、JRから東武への直通特急が、東北本線から東武日光線へ乗り入れてくる。日光線はその先で東北本線を跨ぐ。ちょうど東北本線の普通列車が発車したところだったようで、共に都心を目指す列車同士、立体交差した。

車両のバリエーション豊かな東武伊勢崎線を駆け抜ける

その後、列車は南栗橋を通過。駅ホーム直前の留置線に東急の車両が見えると、東京近傍へ帰ってきたことを実感する。東武日光線はここ南栗橋で運行系統が区切れている。ここから都心方面は、半蔵門線・東急田園都市線方面への列車が多く走る区間へと入る。今回、進行方向右側の座席を指定したのは、南栗橋から先ですれ違う列車を見たかったからというのも理由の一つ。この先は列車本数も増え、車両のバリエーションも豊かになるため、車窓を眺めるのがより楽しくなる。

南栗橋を通過すると、再びのどかな車窓が広がる。このあたりではまだ街と街との間には田園が広がっている。幸手、杉戸高野台と通過すると、伊勢崎線と合流して、列車は東武動物公園を通過した。東武動物公園駅は伊勢崎線系統の特急「りょうもう」は全列車が停車する一方で、日光線系統の特急列車は停車しない。日光線の特急はここに停車しない代わりに春日部に停車する。大宮や野田、柏を走る東武スカイツリーラインと接続する春日部の方が、観光客の利用が見込めるからだろう。春日部駅は現在連続立体交差事業が進行中。停車したホームの横では、高架工事のために用意される仮のホームが工事中だった。

東武動物公園からは日比谷線へと直通する普通列車も加わって、さらに車窓がにぎやかになる。東武動物公園、北春日部、北越谷と、この近辺を始発・終点にする列車も多いので、都心へ向かうにつれて、列車本数も増えていく。北越谷から先は複々線となっている東武伊勢崎線。2時間ほど前まで山間の単線路線を走っていた列車は、今多くの列車が行き交う複々線を通って都心へ向けてラストスパートを掛ける。隣を走る普通列車も先行する急行列車も追い抜きつつ、俊足で伊勢崎線を駆け抜けていった。

東武の一般車、特急列車、東京メトロ半蔵門線と日比谷線の車両、そして東急の車両といろんな車両が目の前を通りすぎて行くこの区間は、個人的にとても気に入っている。数年前とまた顔ぶれも変わったなと思っていると、半蔵門線の8000系とすれ違った。てっきりもう引退したと思っていた8000系。まだバリバリの現役だったらしい。

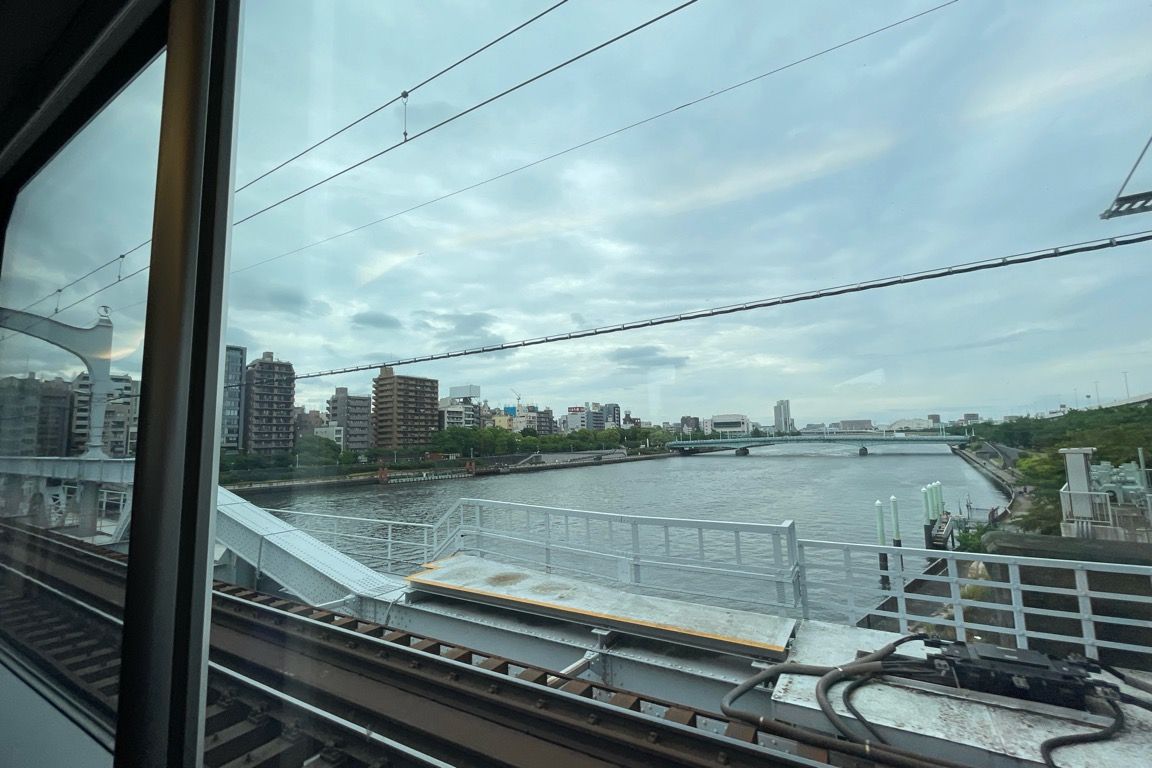

西新井を通過するあたりで北千住への到着放送が流れると、乗客が一斉に支度を始めた。列車は再び高架橋へ上がり、まもなく常磐線と交差すると、荒川の長い鉄橋を渡った。各線の鉄橋がかかる北千住近くの荒川。この東武伊勢崎線の上り線の鉄橋が一番端にあって、反対側の車窓からは下町とスカイツリーの車窓が楽しめる。一方、こちらは幾何学模様のアート作品を見ているかのような景色が広がる。この中に三角形はいくつあるという脳トレクイズを思い出した。鉄橋を渡ると列車まもなく北千住に到着。ここで8割近い乗客が下車していった。

北千住を出ると、いよいよ終点浅草が近づく。福島県の山間の小さな街から始まったこの列車の旅ももう間もなく終わる。京成線の列車を眺めて、その下をくぐると、車窓には東京の下町の車窓を眺め進む。住宅が密集する都会の景色と、先ほど眺めた栃木県と福島県に跨る山深い景色、この対比がとても面白い。やはりこの列車の一番の見どころは、この景色のギャップだと思う。やがて東京スカイツリーが見えてくる。634mのこのタワーを車窓に見ると、とても高く感じるが、実はこの列車、野岩鉄道線内では標高約750m付近を走行していて、このスカイツリーよりもさらに高い場所を走ってきたというのも一つ興味深い事実である。

最後の停車駅、東京スカイツリーを出ると、列車は隅田川の鉄橋へ。反対列車とすれ違うため、鉄橋の手前で一旦停止するのが、この区間のお約束。普通北千住行きとすれ違った後、再び加速して鉄橋を渡り、ゆっくりと浅草駅へ。会津田島から3時間25分、会津鉄道、野岩鉄道、東武鬼怒川線、日光線、伊勢崎線と走り、山間から大都会へ駆け抜けた特急リバティ会津の旅はこれにて幕を閉じた。

山間の街の駅から乗車し、都会のターミナルへ降り立つと、わかっていても人の多さと喧騒に圧倒される。筆者にとっては、まだここも非日常だが、東京に住んでいる人からすれば、急に現実へ引き戻されたような気がするだろう。やはり東京では、会津田島の街のようにのほほんと歩くわけにはいかない。数日ぶりの東京に、ちょっと気を引き締めた。

5路線を跨いで走り、大小さまざまな街や温泉地を結び走ってきた特急リバティ会津。秘境から大都会までを車窓に走るその景色のグラデーションは、この列車最大の魅力であり、景色の対比はもはや美しささえ感じた。ひとえに日本といえど、関東といえど、そこにはいろんな暮らし、生業の形がある。車窓の中に様々な人々の暮らしを眺め、その多様性に思いを馳せながら進む。それこそが乗り鉄の醍醐味であり、自分が旅をしたくなる理由なのだと改めて再確認、再認識した乗車時間だった。

到着後、列車はすぐに折り返しの準備が進められ、14時30分発の特急リバティ会津131号会津田島行き・特急リバティけごん31号東武日光行として折り返していく。「リバティ会津」、「リバティけごん」は、上下列車とも先頭側の編成が「リバティ会津」となる。したがって、乗車した編成は特急リバティけごん31号として、来た道を戻っていく。次この駅に来るときは、新しい特急列車「スペーシアX」にも乗ってみたいなと思いつつ、名残惜しくも列車と別れて、改札を出た。

3年半ぶりに東海道・山陽新幹線「のぞみ」を乗り通し九州へ

今年年始の北関東鉄道探訪の旅と同じく浅草駅が今回の旅のゴールとなった。水戸・会津を経由して北関東・南東北をぐるっと一周する今回の旅程も無事に終えることができ、後は九州へ帰るのみとなった。当初は浅草から羽田空港へ移動し、そこから九州へ帰る予定だった。しかし、予約便は1週間前に機材変更となり、まさかの中央3列シートの真ん中へ変更となってしまった。事前の座席指定サービスは、あくまでサービスであり、機材変更でシャッフルされても文句は言えない。しかし、機材と機窓を楽しみに予約していたので、仕方なく払い戻すことにした。

別の手段で帰ることにしたものの、他の便や他の航空会社で運航機材に惹かれるものがなく、いろいろ考えた結果、久しぶりに新幹線で帰るというプランを思いつき、これを採用することに。今回の旅は浅草到着が14時過ぎと早かったため、そこから新幹線を乗り通して帰っても、時間には十分余裕があった。住む場所によっては珍しいとされる東海道・山陽新幹線の乗り通し。筆者は九州に住んでいるので、これまでにも何回か経験がある。東京に住んでいたこともあって、それに付随する形で乗り通したこともあった。前回乗り通したのは2021年秋。初めての北海道旅行の帰りに、新函館北斗から鹿児島中央まで新幹線で列島を縦断したときに乗り通している。最近は飛行機ばかり使っていたので、新幹線もたまには使っておく。

浅草から東京メトロ銀座線で上野へ行き、そこから上野東京ラインの普通列車に乗り換えて東京駅へ。乗車券の東京都区内の恩恵を受けておく。東京駅には15時前に到着。5時間の乗車となるので、駅弁とスナックを買い込んだ。

東京から乗車したのは15時30分発ののぞみ45号博多行き。博多までの所要時間はぴったり5時間、新大阪までの所要時間もぴったり2時間半というとても分かりやすいダイヤの列車だった。実はこの列車、新大阪-博多間は関西旅の帰りによく利用する。もう少し早い時間に臨時ののぞみもあったが、あえてこの列車を選んだ理由はN700Sで運転される列車だから。これまで700系、 N700系で乗り通してきた東海道・山陽新幹線。今回初めてN700Sで乗り通してみる。もちろん他の交通機関に比べれば俊足だが、飛行機に対してはのんびりな旅路にとなった。

この日は平日だったため、この列車も混雑はしておらず、隣に乗客は終始現れなかった。東海道・山陽新幹線を乗り通すときの鉄道ファン的な一番の楽しみは、すれ違う各地の電車を眺めること。それと同時に、移り変わる景色の中からその土地土地の違いを見つけるのも面白い。東京駅を発車して、山手線や京浜東北線の車両と並走・すれ違いながら走っていく列車。数時間後にはこの列車の車窓に九州の見慣れた列車たちを眺めているというのが、にわかに信じがたい光景である。

この日は曇っていたものの、雲底が比較的高く、車窓に富士山を眺めることができた。列車は富士川を渡り西へ西へと進む。浜松を過ぎると次第に雨が降り出して、雨の浜名湖を眺めた。道中では東海道本線の列車とすれ違う場面も多かった。静岡地区で活躍する315系とは初顔合わせ。ちょっと行かない間に静岡からは211系が姿を消している。愛知県に入ると本降りの雨に変わり、列車は名鉄の列車と並走しながら、雨に濡れる名古屋へ到着した。

名古屋を発車した後も関ヶ原のあたりまでは本降りの雨が続いた。やがて滋賀県へ入って米原を通過すると、車窓に見える列車も関西の列車へと変わった。次第に天気も回復し、列車は京都に到着。その後は阪急電車を颯爽と追い抜き、新大阪へ。時刻はまもなく18時になるところ。フライトレーダー24で調べてみる、この新幹線より1時間45分遅れて羽田を離陸する搭乗予定だった飛行機が、このあたりで新幹線を追い抜いて行った。この日は雲が出ていて見えなかったが、天気が良ければ、新幹線の車窓にも見えるのではないかと思う。

新大阪では一部の乗客が入れ替わり、列車は夕暮れの街を眺めて六甲トンネルへ入った。今も好きだが、昔はかなり熱中し、2年連続で全路線に乗ったこともある阪急電車が車窓に見えると、ちょっと嬉しい。新大阪-博多間は関西旅行でもよく使うこの列車。東京から来れば、ここでようやく半分ということになる。

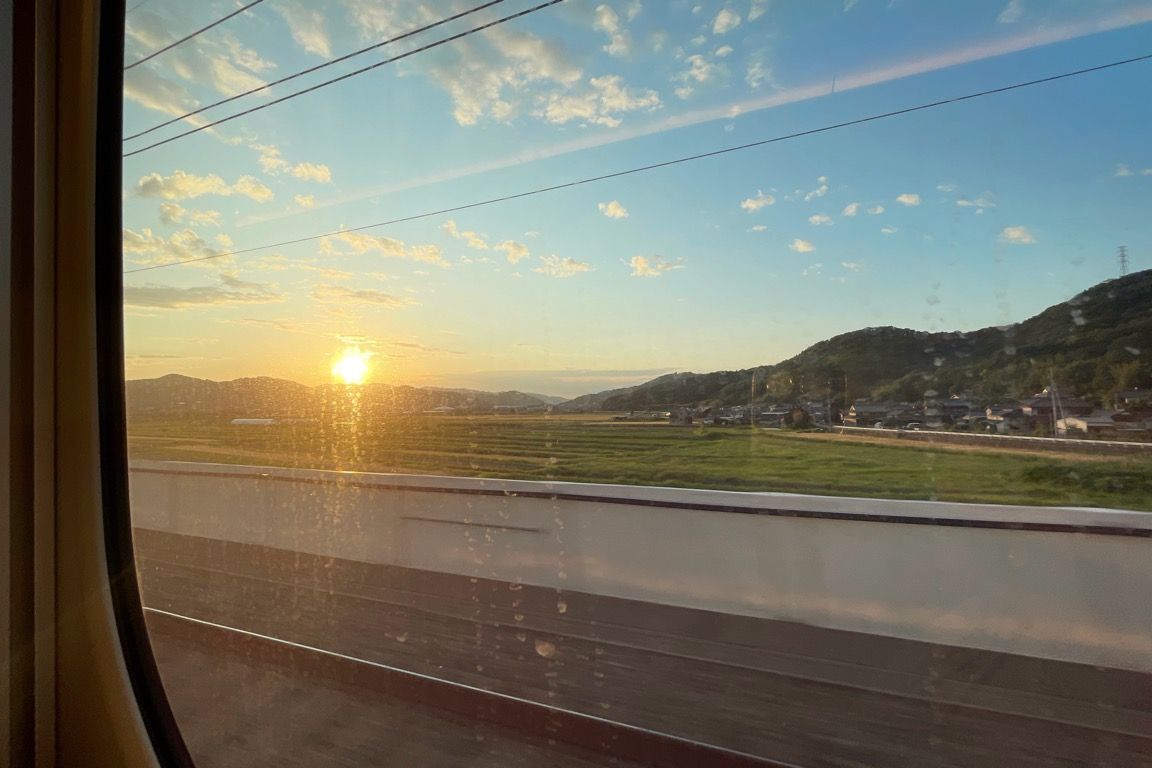

姫路あたりまで来ると雲がなくなり、青空が広がると同時に、夕陽がこちらを照らした。岡山へ着く頃には暗くなり、その後は夜間走行へ。東京・品川から乗っていた乗客も岡山、広島で次々と降りて行き、徳山で周辺の乗客は全員下車して行った。徳山で割と多くの乗客が下車して行ったのが印象的。数年前のダイヤ改正で停車する「のぞみ」が減り、代わりに「さくら」が多く停車するようになった徳山。東海道新幹線内からの乗客は、乗り換えを嫌ってか停車する「のぞみ」に集中しているらしい。

新山口で車窓にキハ187系を眺めると、東京からかなり遠くまできたなという実感が湧いてくる。列車は厚狭、新下関と通過して新関門トンネルへ。九州へ上陸すると、いよいよこの列車の終点、そして今回の旅の終点博多が近づいてくる。

長距離列車は乗車する前は、果てしなさに襲われるのだが、終点が近づくと名残惜しさが強くなる。決して座席の座り心地がとてもよいとは言えず、そろそろ体が悲鳴をあげそうではあるものの、やはり乗り鉄としてはいつまでも列車に揺られていたいという欲が湧いてくるのである。

終点博多を告げる放送が流れると、レールから響く甲高い音と共に福岡の街へ入る。あの甲高い音は一体何の音だろうかといつも思うが、筆者にとってあれは旅の終わりを告げる音である。頭上にはどこから来たかは知らないが飛行機が通過して行く。搭乗予定だった飛行機は、この新幹線が福山を通過している頃には福岡空港へ着陸。すでに羽田行きの乗客を乗せ福岡を離陸し、四国上空を飛んでいる。この時間のギャップもまた楽しい。吉塚駅が見えるとJR九州の列車が目の前を通り過ぎて行く。数時間前、山手線や京浜東北線の列車を眺めたのもこの窓。飛行機も早くて便利だが、やはり移りゆく景色を眺め、いろんな街を経由する新幹線も楽しい。やはり料金面でどうしても航空機利用になる東京と九州間の移動だが、時間とお金に余裕がある時はもう少し新幹線も選択肢に入れたいと思う。

東京から5時間、列車は終点博多に到着。果てしなく思える5時間という乗車時間も終わればあっという間だった。会津若松からスタートして陸路で九州へ戻ってきた3日目。この日の旅程も順調に進み、全日程が滞りなく終了した。

おわりに

東京から常磐線、水郡線、磐越西線、会津鉄道、野岩鉄道、東武鉄道と辿り、ぐるっと一周した今回の旅。未乗路線はいずれも今回のルートで旅するためにあえて残していた路線が多く、このルートで旅するのを以前から楽しみにしていた。最終日に乗車した会津鉄道や野岩鉄道をはじめとして、歴史的経緯や運行ダイヤが特徴的な路線も多く、車窓の景色だけでなく、路線や列車自体も楽しめた旅だったかなと思う。今回の旅は観光地へはほとんど行かない旅だった。しかし、常陸太田、郡山、会津田島など、乗り換えの合間に街を散歩する機会も多く、いろんな街の様子を知ることができたのも一つの収穫だった。もちろん観光地を巡る旅も楽しいが、何をするわけでもなく街を散歩するというのも、よりその街にある暮らしを目の前で見ることができる。公共交通に乗車して車窓や行き交う人々を眺めると同時に、そこにある人々の暮らしを探訪するというのが、自分の旅の大きな楽しみであると再確認した旅だった。

乗りつぶしという観点で見れば、東北地方、関東地方ともに完乗へ向け、大きく一歩前進することができた。東北地方は東北本線、同支線と道路工事で運休中の陸羽西線、それに仙台市営地下鉄の2路線を残すのみ。また関東地方も伊豆箱根鉄道大雄山線と、大山観光ケーブル、筑波山ケーブルのケーブルカー2路線を残すのみとなった。この旅を終えた時点での乗車率はJRで98.0%、私鉄で96.9%、トータルとしては97.7%となった。未乗路線はあと20路線。災害で長期運休している路線もあり、まだ完全な乗車には時間がかかるものの、ここ15年弱の趣味における目標もあともう少しで達成できそうである。

さて、季節はこれから夏へと入っていく。昨年夏から今年にかけても、日本各地の鉄道路線を巡る旅を連続的に企画してきたが、夏は遠出しにくい季節となるので、乗りつぶしの旅は一旦ここで一休みとする。一方で久しぶりに出かけてみたいと思っているのが地元九州の旅。この旅行記でも最初の方に九州の旅行記をいくつか掲載しているが、最近は鉄道路線乗りつぶしを優先してきたので、九州を旅する機会というのも減っていた。次回は九州で路線バスの旅へ出る。夏真っ盛りの旅となる予定なので、旅程を計画すると同時に暑さに負けないように体力もつけておこうと思う。次回の旅も楽しみである。

その他の関東・東北地方の旅行記

今回初めて乗車した路線・区間

【鉄道路線】

ひたちなか海浜鉄道 湊線 勝田-阿字ヶ浦間

JR東日本 水郡線常陸太田支線 常陸太田-上菅谷間

JR東日本 水郡線 水戸-安積永盛間

JR東日本 磐越西線 郡山-会津若松間

会津鉄道 会津線 西若松-会津高原尾瀬口間

野岩鉄道 会津鬼怒川線 会津高原尾瀬口-新藤原間

東武鉄道 鬼怒川線 新藤原-下今市間

【バス路線】

茨城交通 大甕駅西口-馬場八幡間

福島交通 あすなろ循環 郡山駅前-郡山駅前間