【旅行記】南武線浜川崎支線と鶴見線の再訪する小旅

6年ぶりに南武線浜川崎支線・鶴見線を訪ねる

川崎市から横浜市にかけて広がる京浜工業地帯を走る南武線浜川崎支線と鶴見線。筆者がこれらの路線に初めて乗車したのは、東京に暮らしていた2019年のことだった。当時は日中に別の路線の乗りつぶしへ出かけたあと、夕方の鶴見を訪ね、そこから海芝浦・浅野・大川・安善・扇町・浜川崎を経て鶴見線の支線を含めた全線と南武支線を乗りつぶした。

あれから6年。両路線で活躍していた205系は予備車を除いて引退し、南武線浜川崎支線には新潟から転属してきたE127系が、鶴見線には新型のE131系が導入されるなど、路線の車両事情にも変化があった。あの臨海鉄道らしい独特な雰囲気をもう一度味わいたいと、数年前から思っていたものの、なかなかそのタイミングを見出せずにいたが、最近になって別の用事で東京を訪れた際、少し空き時間ができたので、これをいい機会に久しぶりに両路線を再訪してみることにした。ここではその記録を綴っておきたい。

今回東京を訪れたのは、昨年、立山黒部アルペンルートを共に旅した地元の友人からのお誘いで、某三人組テクノポップユニットのライブに参加するためだった。実は一昨年も名古屋でのライブに誘ってもらい、その時は友人に名古屋観光へ連れて行ってもらった。そして今回は友人が名古屋から、そして筆者が九州から東京へ集合し、ライブを含めて2日半の東京観光を楽しんだ。筆者自身、東京へは比較的頻繁に足を運んでいるものの、最近は経由地として立ち寄ることが多く、都内をゆっくり巡るのは久しぶりのことだった。

2日目のライブを経て、最終日も午前中までは友人と行動を共にし、月島でもんじゃ焼きを食べたあと有楽町駅で解散。そこから飛行機の時間までの数時間を活用して、筆者は鶴見線・南武支線を再訪しにいった。既に全区間を一度乗車している路線であるため、今回は列車本数や時間の都合を考慮し、浜川崎~扇町間および大川支線には立ち寄らない、簡略版で旅を進めた。

川崎から南武線の各駅停車で尻手へ

友人と有楽町で解散した後、筆者は山手線で新橋へ向かい、そこで東海道線の普通列車に乗り換えて川崎で下車した。前回、鶴見線と南武線浜川崎支線に乗車したときは鶴見から川崎へと辿ったが、今回はその逆の経路で進んでいく。

川崎で下車するのは久しぶりだった。近年は通過するばかりだったが、東京に住んでいた頃、別の友人たちとここで終電間際まで会食したのが懐かしい。筆者の当時の住まいは京王線沿線にあり、そのときは南武線で稲田堤まで行き、京王線に乗り換えて帰るルートを選んだ。しかし、京王相模原線の終電に合う南武線が数分遅れ、稲田堤から京王稲田堤まで全力で走ったこと(俗にこれを”稲田堤ダッシュ”という)をよく覚えている。東京に暮らしたのはわずかな期間だったが、立川にも友人がいたため、南武線には割と頻繁にとお世話になった。

乗車記録 No.1

南武線 各駅停車 立川行

川崎→尻手 E233系8000番台

川崎からの先発は快速列車だったので、一本待って各駅停車立川行きに乗車。1駅先の尻手までの所要時間は3分ほどで、座るまでもない。発車すると車窓には駅前のタワーマンションが立ち並び、その先ではキヤノンの工場を横目にカーブを曲がると、すぐに尻手駅に到着した。ちなみに川崎駅と尻手駅の間は徒歩15分ほど。歩いて行くのも面白そうだと思ったが、すでに3日間で40km以上歩いて疲れていたため、今回は列車を利用した。

尻手では15分ほどの待ち合わせで南武線浜川崎支線の各駅停車へ乗り換えた。

ここで尻手周辺の鉄道路線網について軽く触れておく。尻手は比較的小規模な駅だが、路線ネットワーク上では重要な役割を果たしている。ここでは南武線の本線から浜川崎支線と尻手短絡線という2つの支線が分岐する。旅客列車は川崎~武蔵小杉方面がメインルートとする一方で、貨物列車は浜川崎支線~尻手短絡線をメインルートとしている。南武線のこれら2つの支線は、東京貨物ターミナル方面から続くいわゆる東海道貨物線と、武蔵野線を直接繋ぐ役割を果たしている。武蔵野線は旅客輸送上は府中本町が終点だが、そこから先も武蔵野南線と呼ばれる貨物線が新鶴見信号場まで続いている。浜川崎支線は東海道貨物線と接続する浜川崎~尻手間、尻手短絡線は尻手~鶴見信号場間を結んでおり、これら支線によって、東海道貨物線と武蔵野線が結ばれ、東北方面などからの貨物列車が直接東海道貨物線へと入ることができるようになっている。

尻手短絡線は貨物列車のみが走行する路線であるのに対して、これから乗車する浜川崎支線は貨物列車のメインルートとなる傍らで旅客輸送も行われている。終点の浜川崎では鶴見線と接続し、臨海部の工場への通勤客の足となっているほか、川崎市の臨海エリアと南武線・京急本線(八丁畷で接続)を結ぶ役割を果たしている。

ここまで説明した以外にも川崎・鶴見周辺は多くの支線・貨物線が走っていて、これらが複雑に絡み合う。筆者がこのあたりの路線網の複雑さに興味を持ったのは小学生の頃だった。九州の片田舎に住んでいるのに、川島令三氏の「東京圏通勤電車 どの路線が速くて便利か」とか「【図説】日本の鉄道 東海道ライン全線・全駅・全配線」を読みながら、2・3回しか訪れたことがなかった東京の貨物線や短絡線の存在に強く惹かれていった。

川崎で第二の車両人生を送るE127系0番台に乗車し浜川崎へ

尻手でしばらく列車を待っていると、乗ってきた列車の後続となる各駅停車立川行の到着と同時に南武線浜川崎支線の列車も同時に駅に到着した。乗り換える人で一時的にホームがごった返し、乗客が入れ替わる。

以前は2両編成の205系が活躍していた浜川崎支線だが、2023年9月からは新潟地区からやってきたE127系0番台が活躍している。予備車として現在も205系が1編成だけ残っているようだが、検査やトラブル時以外運用入りすることはない。かつては新潟の信越本線や越後線などで活躍していたE127系0番台。2016年に北陸新幹線が金沢へ延伸されると、大半の編成はえちごトキめき鉄道へ移管され、JR東日本には2編成が残った。その2編成が新潟から南武線へとやってきて活躍している。都会で活躍していた電車が、地方の路線で第二の人生を歩むことはあっても逆のケースは珍しい。以前は薄緑と濃緑の2色の帯を纏っていたが、現在は南武支線カラーである緑と黄の帯に変わった。

乗車記録 No.2

南武線浜川崎支線 各駅停車 浜川崎行

尻手→浜川崎 E127系0番台

後続の川崎からの各駅停車と接続後、列車は尻手を発車。駅ホームの外側を尻手短絡線へと繋がる貨物列車用の2本の線路と合流して、単線になると、まもなく東海道本線を鉄橋で跨ぐ。次の八丁畷では鶴見から東海道貨物線が合流してくる。路線の所属上は、八丁畷で東海道貨物線が南武線浜川崎支線に合流し、その後浜川崎から再び東海道貨物線が復活する形になっているが、東海道貨物線に南武線浜川崎支線が合流すると言った方が現実に即していて、八丁畷~浜川崎間は浜川崎支線の単独区間だが、事実上東海道貨物線との重複区間となっている。複線の東海道貨物線と単線の浜川崎支線は、川崎新町駅の構内まで並んで進み、ここで初めて線路が交わって複線になる。

八丁畷は京急本線との乗り換え駅。駅は京急とJRで供用となっていて、京急がJRから委託を受けている。ここでは早速下車客があったが、京急からの乗り換え客と入れ替わる形となった。川崎新町と小田栄で地元の乗客らしき人の大半が下車して行き、車内も一気に閑散とする。小田栄を出ると、複線から分岐し、鶴見線方面へ行く線路を進み、さらにホームがある行き止まりの線路へ。列車はカーブする東海道貨物線を横目に、ゆっくりと終点の浜川崎に到着した。

久しぶりに浜川崎に到着して、外の空気を吸うと、周辺の雰囲気とともにとても懐かしさを感じた。まもなく駅ホーム横を東京貨物ターミナル方面からやってきた単機のEF210形が颯爽と走り抜けていった。一応ここは東海道貨物線と南武線浜川崎支線との接続駅だが、両線を跨ぐ列車は基本的にカーブしながらこの駅を通過する形になる。一方で、発着線は鶴見線側に設けられている。浜川崎駅は旅客駅の部分より、貨物駅の部分の方が断然広い。南武線のホームからは遠くに発着線が見えるが、貨物列車2本と回送列車のE131系が停車しているのが見えた。

浜川崎では鶴見線へと乗り換える。南武線浜川崎支線と鶴見線の浜川崎駅は道を隔ててそれぞれ独立している。同じ駅ながら、改札外での乗り換えが生じる少し珍しい駅である。ICカードで乗車する場合、乗り換え用の簡易改札はないため、何もタッチする必要はない。むしろ簡易改札機にタッチしてしまうとここまでの運賃が精算されてしまって、またここからの運賃を改めて払う羽目になる。本当は浜川崎から鶴見線の終点扇町まで行って折り返したかったが、日中は運転本数が少ないため今回は断念。15分の接続で鶴見行が発車するが、これに乗車したところで鶴見で待ち時間が生じるため、浜川崎では何をするでもなく1時間弱を過ごすことにした。

浜川崎でのんびり鶴見線の列車を待つ

一旦改札を出て、鶴見線のホームへ歩く。ちょうど写真奥の踏切が鳴りだして、貨物列車が通過していった。多くの貨物列車が日中も走っているこの界隈。貨物列車ファンにとっては聖地であり、この日も写真や動画を撮る人の姿があった。発着線にはもう一本貨物列車の姿があったが、こちらも先発の貨物列車の数分後、後を追うようにして発車していった。

南武線側の浜川崎駅の駅舎の頭上には高架橋が通過している。これは東京貨物ターミナル側の東海道貨物線と鶴見線を直接繋ぐ短絡線の跡。駅舎頭上を通過した後、写真の道路と鶴見線を跨いで、徐々に地上に降りて行き、次の武蔵白石駅付近で鶴見線と合流する。現在は使用されておらず、高架橋にも草木が伸びているのが確認できた。

そしてこちらが鶴見線ホームへの入口。鶴見線側には駅舎はなく、道路からいきなり跨線橋でホームへアクセスする仕組みになっている。ICカードの簡易改札機や乗車駅証明書発行機は、跨線橋のホーム階段前に設置されている。駅の裏側にはJFEスチールの工場があり、跨線橋も反対側は工場専用通路に繋がっている。

15分接続の普通列車をあえて見送って、自販機で飲み物を買い、ホームのベンチでただぼーっとする。忙しなく動く都会の中で、次の電車は30分以上あとというのは、むしろとても贅沢な気がしてくる。後ろからは工場の音、そして前からは首都高を走る車の音、そして上空からは羽田を離陸した飛行機の音が聞こえてくる。周囲は忙しそうだが、このホームはまるで時が止まったかのようだった。発車時間に近づくと、徐々に乗客が増え始める。鉄道ファンも何人かいる一方で、そうじゃない人の方がむしろ多かった。

ベンチに座ってのんびりしていると、やがて電子ホーンの音がして、E131系が武蔵白石方面へ回送されていった。おそらく南武線の車両基地である鎌倉車両センター中原支所から鶴見線の車庫がある弁天橋への回送列車だろう。

写真の回送列車のように鶴見線と南武線浜川崎支線との間を行き来する場合、この駅の配線の都合上、どちらのホームも経由することができない。先ほど乗車した南武線浜川崎支線のE127系は、鶴見線の弁天橋近くにある車両基地に常駐しているが、車両を回送して浜川崎始発として運行すると、浜川崎駅の尻手側でも入換をしないと南武支線のホームへ入ることができない。一方で早朝の浜川崎から乗車する人は少なく、また貨物列車が多数運行されている東海道貨物線上で入換を行うのは貨物列車の運行を妨げることになる。このような事情があり、弁天橋からの回送車が浜川崎支線の各駅停車に変身するときは、ここ浜川崎駅始発ではなく、隣の小田栄始発として運転されている。

鶴見線の新型車両E131系1000番台に揺られ鶴見へ

30分ほど駅のベンチでのんびりしていると、やがて、鶴見方面からの当駅止まりの普通列車が到着した。列車から人が下りてきて、一瞬だけホームが賑やかになる。列車はここで折り返しとなるが、ホームで直接折り返すことはできない。一旦ドアを閉めた列車は、扇町方へ引き上げた後、入換を行い隣のホームに入ってきた。ホームに入線してきたのは発車の3分前。ちょっと慌ただしく写真を撮って、車内へ入った。

鶴見線は鶴見を起点に浜川崎を経由して扇町へ至る路線である。途中から海芝浦支線、大川支線という2つの支線が分岐する。全体としても路線長は短いが、特に大川支線は本数が少なく、筆者も2019年に乗車しに行った際には、その計画に難儀したのを覚えている。今回も本当は扇町まで行ってみたかったのだが、浜川崎~扇町は日中やや運転間隔が空く時間があり、ちょうどこの時間に当たってしまった。日中は武蔵白石・浜川崎で折り返す列車が数多く設定されており、沿線事情や車両運用などを考慮して運転区間が細やかに設定されている。

乗車記録 No.3

鶴見線 各駅停車 鶴見行

浜川崎→鶴見 E131系1000番台

先ほど乗車した南武線浜川崎支線と同様に、鶴見線でも以前は205系が活躍していた。しかし、2023年に新型車両E131系1000番台が投入され、現在は全列車がこの車両で運転されている。鶴見線用の1000番台は3両編成でオールロングシート。他の形式とは規格が異なっており、他番台が拡幅車体な一方で、こちらは直方体のようなストレート車体となっている。車体幅が短い分、中央の貫通扉部分も短くなっているのだが、実はこの貫通扉、車内には扉の部分にも機器が置かれていて、実は見た目上貫通扉になっているだけで、実は非貫通となっている。ストレート車体であるというのが他番台との見た目の違いだが、塗装においても前面の淵は他の番台が白く塗られている一方でこちらは鶴見線のラインカラーの水色に塗られている。前面下部の丸模様だけはE131系らしさを感じさせる。

現在は房総エリアや宇都宮線北部・日光線、さらに相模線などで走っているE131系。今後は仙石線への投入も予定されている。こちらはこちらでまた違った外見をしている。

浜川崎を出ると、列車は武蔵白石、安善、浅野と停車して行く。次の武蔵白石までの間は、隣をずっと東海道貨物線と鶴見線とを結ぶ現在不使用の短絡線が並走している。武蔵白石は大川支線の分岐駅。しかしながら、この駅の大川支線側にはホームがないため、駅は設けられておらず、乗り換える場合は次の安善で乗り換えることになる。武蔵白石~安善間には貨物用の留置線が複数ある。ここには米軍の石油貯蔵施設があり、ここからは横田基地へ向かう貨物列車が毎日運行されている。安善の次は浅野に停車。ここは海芝浦支線の分岐駅。こちらには支線側にもホームがあり、直接乗り換えることができる。

この次の弁天橋駅を出ると、列車はカーブして臨海部を離れ、鶴見の市街地へと入っていく。各駅から乗り込む人も多く、鶴見小野を発車した時点で、座席の大半は埋まったように見えた。鶴見川を渡り、国道を発車すると、国道15号線と、京急本線・東海道本線を跨いで鶴見駅に到着した。

京浜東北線では川崎から一駅の鶴見に、尻手、浜川崎を経由しながらやってきた。ものの4分で着く2駅間を1時間45分かけてきたが、大都市近郊区間だから運賃は変わらない。それならばあえて遠回りした方が面白いなどと考えるのは、鉄道ファン思考らに洗脳されすぎてしまっているのだと自分でも思う。

鶴見線は武蔵白石~安善間で川崎市から横浜市へと入っている。鶴見駅は横浜市鶴見区の拠点駅。大きな駅なのに、京浜東北線しか停車せず、上野東京ラインも、湘南新宿ラインも、横須賀線も、相鉄直通の列車も全てホームがないため通過する。個人的にはかなり不遇な駅というイメージがある。

今乗車してきた鶴見線は、浅野財閥によって開業した鶴見臨海鉄道という私鉄路線が元となり、戦時中に国鉄に買収された路線である。そのため設備や建物も歴史的価値の高いものが多く、また最初から国鉄だった路線とは設備上の違いがいくつかある。鶴見駅の鶴見線ホームも、他の路線よりも一段高い場所にホームが設置されており、とても令和とは思えないノスタルジックなアーチ型の駅舎がこの路線の歴史を感じさせる。そこに停車する205系がさらにレトロ感を演出していたのだが、これがE131系に置き換わり、今は昭和と令和のキャップが面白い。

そういえば以前この駅に来た時には、鶴見線のホームと改札との間に中間改札があったと記憶しているが、これがなくなっていることに気が付いた。無人駅が多いため、ここで一旦検札を行うシステムだったが、ICカードの普及もあった2022年に廃止されたらしい。

この後は折り返すので一旦運賃を精算するために、改札を出た。別に改札外に出たところで人は多いし、やることはないので、さっさと鶴見線ホームへと戻ってきて、窓越しに眼下を行く列車を眺めた。相鉄から埼京線へと抜ける深緑のE233系がまだ見慣れない。せめて、この路線だけでもホームを作って停車させてあげたらいいのにと思うが、ここは貨物列車にとっても、日本の物流にとっても重要な場所なので、ホームを建設すると言ってもそう簡単に行く話ではないのだろう。北の方では川口駅の東北本線上にホームを設けることが決定している。南で同じ事例を作るとすれば、ここ鶴見が最有力になるのではと個人的には思っている。

鶴見から海芝浦支線を往復し、海の見える駅海芝浦へ

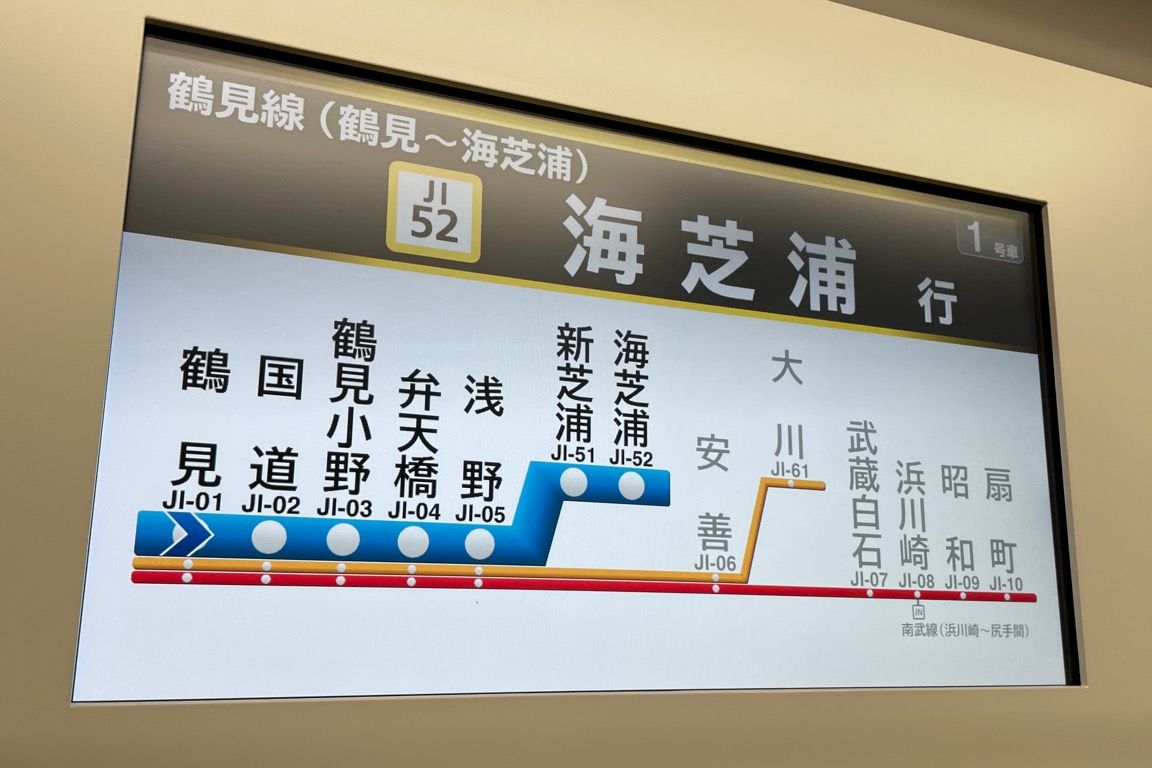

さて、鶴見からは海芝浦支線へ直通する各駅停車海芝浦行に乗車。鶴見〜海芝浦間を往復した。先述の通り、鶴見線には鶴見〜扇町の本線区間の他に、武蔵白石(乗換上は安善)〜大川間の通称大川支線と、浅野〜海芝浦間の通称海芝浦支線の2つの支線がある。どちらの支線へ行く列車も鶴見発着で運転されており、支線内で完結する列車はない。大川支線の方は土休日はわずか3往復しかなく、乗車難易度が高いが、海芝浦支線の方は日中も比較的本数が多い。近年では都会の秘境駅、また海の見える駅として各種メディアで取り上げられる機会も多く、鉄道ファンだけでなく、一般の旅行者・観光客にも人気を集めている。筆者としてもやはり鶴見線に来たからには、海芝浦に行かずして帰るわけにはいかない。というか、海芝浦へ行くために、この小旅を計画した。

日中の鶴見線はやってきた列車がすぐに折り返していく。次の列車もホームには2・3分前にしか入ってこない。次の列車は海芝浦へ行く列車だが、ホームには多くの人が列車を待っていた。慌ただしく乗客が入れ替わり、列車は海芝浦へ向け発車した。

乗車記録 No.4

鶴見線 各駅停車 海芝浦行

鶴見→海芝浦 E131系1000番台

平日の鶴見線は沿線の工場勤務者が多く利用する一方で、休日は乗客の大半が浅野までの間に下車していく。最初の停車駅、国道での下車は多くはないが、鶴見小野、弁天橋で6〜7割程度の乗客が下車して行った。次の浅野のホーム到着前に列車は海芝浦支線へと入る。浅野の海芝浦方面のホームは急なカーブの途中に設けられていて、ホームと列車の間には広い隙間ができる。浅野ではおそらく浜川崎方面からの乗り換え客と思われる数人を乗せた。

ここから列車は進行方向の右側に工場、左側に旭運河と呼ばれる海を車窓に走っていく。海芝浦支線は浅野-新芝浦間は複線なのが面白いところ。東芝エネルギーシステムズ京浜事業所の正門前に位置する新芝浦を出ると、工場の外周をまわる形で終点の新芝浦へ。言うまでもないが、芝浦という駅名は東京芝浦電気に由来する。海芝浦支線は東芝のための路線なのである。支線からは工場への引き込み線が伸びていて、以前は工場からの製品搬出に使われていた。

終点の海芝浦に到着。ここでは列車の折り返しまで15分滞在できる。終点まで乗車する人も多く、海芝浦もまた観光地の様相を呈していた。驚くことに半数以上は鉄道ファンではなく、この駅へ観光に来た人達のようだった。中にはデート中のカップルらしき人たちもいた。ここからの景色は、横浜みなとみらいや神戸元町にも負けない魅力があると個人的には思っている。

やっと暑さも落ち着いてきたこの日の関東地方。日が傾くのも随分と早くなってきて、磯の匂いと、駅周辺に吹く風に心地よさを感じる。夏の終わりのこの空気感と、楽しかった数日の旅の終わりが相まって少し寂しさを感じる。ここは横浜だから、ゆずのセンチメンタルを聴いてみたくなった。

以前来た時にはホームの一部に屋根があったはずだが、こちらは撤去されていた。この駅は一歩出れば東芝の工場なので改札外へ出ることはできない。当然、ここまでの運賃は一旦精算しないといけないので、東芝の工場門の手前までICカードの入出場機へタッチしに行く。全く意識してなかったが、どうせならきっぷを買って乗車すればよかったと帰ってきてちょっと後悔した。駅から工場門方面は撮影が禁止されている。駅には来訪者用に公園が整備されているが、旅行時は工事のため閉鎖されていて、中へ入ることはできなかった。

15分の滞在時間もあっという間に過ぎていき、鶴見行きの折り返し列車の発車時刻が近づいてきた。残念ながら今回も時間の都合で折り返し列車に乗車する。いつかここで2・3本列車を見送ってのんびりするのが夢ではあるが、それはまた次回訪問時の口実として、残しておこうと思う。今度はこの時間から日が沈むまで滞在して、夜景を楽しむのもいい。列車は駅に数人を残して鶴見へ向けて発車。新芝浦、浅野と経由して本線区間へ戻り、終点の鶴見へ。45分ほどの海芝浦往復の旅が終わった。

乗車記録 No.5

鶴見線 各駅停車 鶴見行

海芝浦→鶴見 E131系1000番台

海芝浦から鶴見へ戻ってきて、今回の小旅は終了。ちょうどいい時間になったので、鶴見では京急へと乗り換えて、羽田空港へと向かった。以前鶴見線に乗りに来た時には、改札を出なかった鶴見駅。今回初めて改札の外へ出た。駅の大きさに少々驚いた。

半日の時間を使って再訪した鶴見線。今回は扇町や大川へ行くことはできなかったが、川崎・横浜の京浜工業地帯を走る鉄道ならではの景色を楽しむことができた。2019年に乗車した首都圏の鉄道路線は、乗りつぶし最優先で乗車した路線が多い。関東の鉄道路線巡りもまもなく一区切りを付けられる予定なので、今後は空いた時間を活用して、慌ただしく乗車した路線たちを再訪したいと考えている。鶴見線で活躍するE131系の別番台が活躍する相模線、東急や西武の中小路線たち、新京成から京成に吸収された京成松戸線などなど再訪したい路線は数多くある。またしばらく月一東京へ通うことになるが、数か月後の旅で少し東京で時間がある。どこになるかはわからないが、また小さな旅を計画してみたい。