【過去旅回想】2022年1月 九州本島最南端「ホテル佐多岬」バス停を目指す旅

未踏の大隅半島南端と九州本土最南端バス停を目指して

時は2022年1月の話。 世間はいまだ感染症禍が落ち着かず、3年目に突入しようとしていた。2021年から2022年初頭にかけては、遠出が思うようにできない状況の中、身近な九州を再発見することを一つのテーマに、九州各県の路線バスの旅に頻繁に出かけていた。この旅は、その一連の旅の中でもとりわけ思い出深い旅である。

今回の目的地は、鹿児島県東部の大隅半島。その最南端に位置する佐多岬周辺は、いわゆる「乗りバス」旅の中でも難易度が高いエリアとして知られている。鹿屋や垂水から南下し、南大隅町へと至るバスはそれなりの本数あるものの、根占から南側へと進むバスはごくわずか。朝の鹿屋方面と夕方の佐多方面しかなく、うかつに訪れると帰りの足がなくなる。

根占以南へ進むには、基本的にどこかで一泊が必要だ。エリア内には民宿が数軒あるものの、ホテルと呼べる宿泊施設は「ホテル佐多岬」ただ一軒。以前から気になっていたが、なかなか踏み切れずにいた。そんな中、数週間前に思い切って宿へ直接電話をかけ、予約を済ませた。そして、九州の路線バス旅に欠かせないSUNQパスを携えて、ついに足を踏み出すことにした。

旅のルートは、以下の通りである。起点は、鹿児島の空と陸のターミナルである鹿児島空港。1日目はここから、志布志、鹿屋を経由してバスを乗り継ぎ、大泊へ。その後、ホテル佐多岬へ一泊した。2日目は九州本土最南端のホテル佐多岬バス停から、垂水行きのバスに乗車。鹿屋を経由して、一旦鹿児島空港へ戻った。まだ時間があったため、その足で鹿児島市内へ向かい、桜島フェリーで桜島へ渡った。桜島では、鹿児島市営バスを乗り継いで、桜島の東半分を巡り黒神口へ移動。そこから徒歩で乗り換えられる桜島口バス停へ移動し、国分駅行きのバスに乗車。国分駅から再度鹿児島空港へ戻り、旅を締めくくった。

当時の旅程

1日目

鹿児島空港-[鹿児島交通 急行 志布志駅前行]-志布志駅前-[鹿児島交通 垂水中央病院行]-鹿屋-[鹿児島交通 大泊行]-大泊 ホテル佐多岬泊

2日目

ホテル佐多岬-[鹿児島交通 垂水中央病院行]-垂水港-[鹿児島交通 志布志港入口行]-鹿屋-[鹿児島交通 特急 鹿児島空港行]-鹿児島空港-[鹿児島交通 空港リムジンバス(吉野経由)]-金生町-[徒歩]-鹿児島港-[桜島フェリー]-桜島港-[鹿児島市営バス 60 東白浜行]-東白浜-[鹿児島市営バス 70 黒神口行]-黒神口・桜島口-[鹿児島交通 国分駅行]-国分駅-[鹿児島交通 鹿児島空港行]-鹿児島空港

南九州のターミナル鹿児島空港から志布志を経由して鹿屋へ

鹿児島県の空の玄関口である鹿児島空港。この空港からは県内各地へ空港バス、路線バスが運行されている。この日の目的地だった大隅半島方面へは、鹿屋方面への空港バスのほか、垂水、志布志行の路線バスも発着している。そのうち、垂水線には過去に経験があったため、今回は志布志行のバスに乗車してみることにした。

鹿児島空港-志布志駅前間のバスには「急行」という種別が設定されており、牧之原~志布志間で急行運転が行われる。鹿児島空港を出発したのは10時前。小雨が降る中、大隅半島への旅がスタートした。

鹿児島空港を発車したバスは、空港のある台地から坂道を下り、日当山や京セラホテルを経由し国分市街地へと入っていく。空港では飛行機から乗り継いできたと思われる乗客の姿もあったが、自分以外の乗車は国分市街地のバス停で下車していき、車内は早くも自分一人となった。

国分市街を抜けると、バスは国道10号に入り、牧之原へと一気に標高を上げていく。乗客1人のまま、雨と霧に包まれた曽於の山の中を走り抜ける、途中の集落では、外国人就労者らしき若者2人が乗車。おそらく就労者であろう彼らは、曽於市内の街の一つである岩川で下車していった。

再び乗客は一人に。岩川から志布志までは、以前乗車したことがある都城-志布志線と基本的には同じルートを通るが、今回は急行運転のため、県道を快走する。鹿児島空港からおよそ1時間50分。バスは志布志市街へと入り、終点の志布志駅前に到着した。

志布志へ行くのはおよそ半年ぶりだった。日南線経由でも何度か訪れたことがあるが、最近はバスで来ることの方が多くなっている。かつては日南線に加え、鹿屋や垂水を経由して国分駅まで大隅線と、西都城まで向かう志布志線の2路線も乗り入れていた志布志。当時は広大だった駅構内も、今は1面だけのホームと着回し線だけになり、大半は公園と商業施設になっている。日南線は志布志を出ると、数駅で県境を越えるため、このエリアの公共交通のメインはバスとなっている。今回は鹿児島空港から北が、日南線を経由すると1度の乗り換えで宮崎空港へも行ける。しかし、こちらは3時間ほどかかるため、鹿児島空港の方が近い。

志布志からは、垂水中央病院行きのバスに乗り、鹿屋へ向かった。志布志-垂水間のバスには、1度乗車したことがあり、これが2度目の乗車だった。

地方の路線バスといえば、平日朝夕を除いて若者の利用は少ないというイメージがある。しかし、大隅半島には鉄道路線がないため、公共交通機関はバスしかないが唯一の手段となる。この日は日曜日だったが、そうした事情もあってか、日中の便でも若者と外国人技能実習生の利用が目立っていた。

バスは大崎、東串良を経由しながら、鹿屋の街を目指して西へと進む。車内には、買い物や遊びに出かける若者たちの姿があった。もちろん、沿線に住む若者たちも免許を取得できる年齢になれば、多くが早々に運転免許を取りに行くだろうし、高校を卒業すれば、多くはこの地域を離れてしまう。それでも、路線バスは今もなお、地域にとってかけがえのない移動手段としての役割を果たしている。

大隅半島の中心都市として栄える鹿屋市。ここからは鹿児島市街や鹿児島空港、垂水、志布志、根占、内之浦、都城など、大隅半島の各方面や隣接する都市へ路線バス網が張り巡らされている。

鹿屋のバス停は、市の公共施設やシアター、スーパーなどが入居する鹿屋市の複合施設「リナシティかのや」に隣接している。ただし、ショッピングモールというほどのお店は入居しておらず、この日は生憎の雨ということもあり、隣接するスーパーを除いて館内は閑散としていた。

この日宿泊するホテルは素泊まりで予約していたが、最寄りのコンビニまでは車で40分、スーパーまでも15分かかる場所にある。次に乗るバスで直接ホテルの近くまで向かう予定だったため、出発前に隣のスーパーで夕食を買い込んだ。ホテルから直線距離で45km離れた場所で夕食を調達するなんて、これまで経験したことがない。

これから向かうのは、これまで企画してきた公共交通利用の旅の中で、最も秘境と呼べる場所である。途中のバス停を過ぎると、その日中には引き返すことはできなくなる。旅の緊張感と期待が、いよいよ高まってきた。

鹿屋から大泊へ当日中に帰れないバスの旅

鹿屋から乗車したのは、根占経由大泊行きのバス。鹿屋を発着する長距離路線のひとつで、大隅半島の南端に位置し、佐多岬への入口となる集落・大泊までを結んでいる。大泊までの所要時間は1時間40分。途中の根占までは比較的本数があるが、そこから先は午前の上り便、午後の下り便のみが運行される区間となってしまい、もう公共交通ではその日中に帰れなくなる。

鹿屋では5人ほどが乗車した。バスは鹿屋市街を南下し、市街地を出ると大姶良地区を経て、やがて錦江湾沿岸へ出た後、大根占、根占へと向かった。根占は対岸の山川港(指宿市)とを結ぶフェリーが発着する港町であり、このあたりまではまだ乗客の姿が見られたが、ここでついに車内は貸切状態となった。

鹿屋から根占でまでは行程のおよそ半分。根占を過ぎると、国道の交通量も急に減り、歩道には雑草が伸び放題。車窓からは荒々しく続く海岸が見え、ここが九州本土であることを一瞬忘れるような、離島のような空気感が漂っていた。この日は生憎の天気で、錦江湾の対岸の知林ヶ島もぼんやりと輪郭が見える程度。晴れていればたぶん気分も晴れやかだったかもしれないが、この日は曇りすぎていて、心細さがつのった。

根占からさらに30分ほど南下すると、車窓には断崖絶壁の海岸線が広がり、バスはトンネルや洞門をいくつかくぐる。そしてついに九州本土最南端の街、佐多地区へと入った。佐多地区は町の支所や郵便局、駐在所、小中学校などのインフラがひととおり揃っている。町の入口にあるAコープは、これから宿泊するホテル最寄りのスーパーだが、あまりに遠く、車がなしではとてもアクセスできない場所にある。海沿いの道がしばらく続いたが、佐多を過ぎると一転して山の中へ。やがてバスは県道を外れ、隘路に入ると、島泊という小さな集落に立ち寄った。

佐多からさらに15分、ようやく大泊に到着した。バスを降りる際、運転士さんには「雨の日にこんなところ来て何するの?というか帰りのバスないけど大丈夫?」とでも言いたげな顔をされつつ、SUNQパスを提示してバスを下車。バスはすぐに折り返して、来た道を戻っていった。おそらく、根占あたりまで回送されるのだろう。

この路線の下りのバスはこの後もう一本運行される。こちらはさらに先の外ノ浦というバス停まで行く便である。本当はこちらにも乗車してみたかったが、この雨の中、山道を歩くわけにもいかず、今回は見送ることにした。

雨が降りしきる大泊バス停周辺。人の気配も車の通行も一切なく、そんな場所にひとりポツンと降り立った。バスが走り去っていくと、心細さはさらに増していく。しかし、どれほど心細くとも、もう帰る手段はない。次の上りのバスは、翌朝8時発までないのだ。

旅行日時点では、平日は上りが2本と下りが4本、休日は上りが1本、下りが3本運転されていたこの地域。しかし、上りの終バスが平日10時過ぎなのに対して、大泊に最初に到着できるバスは11時59分着。つまり当日中に戻ることは不可能だった。

終点の大泊で下車しホテル佐多岬に宿泊

今いる南大隅町の大泊地区は、佐多岬の玄関口にあたる。佐多岬そのものはここからさらに数キロ進んだところにある。かつて大泊から佐多岬へ続く道路は有料道路だったが、現在は無料で通行できるようになっている。天気が良ければ、ホテルで自転車を借りていくこと可能だった。以前は佐多岬まで行く路線バスも運行されていたという。

大泊には九州本土最南端の郵便局があり、港の周りには民家が立ち並んでいる。佐多から続いてきた県道は、ここから先は1車線の狭い道になる。

現在時刻は15時30分。この日は、大泊にある「ホテル佐多岬」に一泊することになっていた。ホテルはバス停から少し離れた場所にあるため、雨の中を歩いて向かうことに。冬にしては珍しく強いな雨が降り続き、太平洋の波も高く荒れていた。晴れていれば、風光明媚な港も、この天候ではどこか寒々しく感じられた。チェックインは16時からだったが、少し早めに受け付けてもらい、この日の旅程ははここで終了となった。

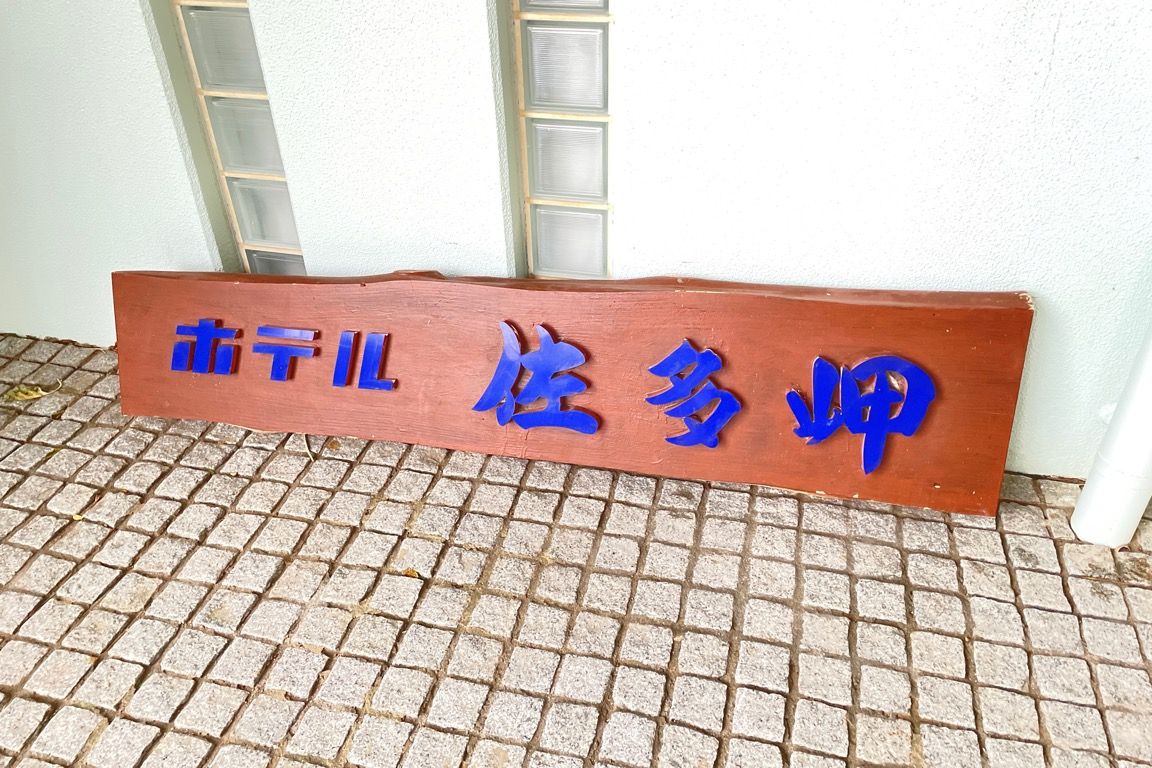

宿泊したホテル佐多岬は、九州本土最南端の「ホテル」を名乗っていた。民宿はこれより南にもあるが、ホテルとしてはここが九州最南端ということになる。

客室に入る前から砂浜に打ち寄せる波の音が聞こえていた。部屋からは大泊の港と太平洋が一望でき、天気こそ悪いものの、このロケーションに圧倒された。

17時を過ぎて、お風呂へ。そこでなんとなく気づいたのだが、、どうやらこの日の宿泊客は自分一人のようだった。そのため大浴場も貸切状態。湯船にゆっくり浸かりながら、1日の疲れを癒した。ホテルを貸し切りで過ごすなんて嬉しいようなさびしいような。週末にはどれくらい賑わうのだろうかと想像する。ホテルをひとりで使うような体験は、きっとこの先の人生でもそう何度もあることではないだろう。

バスは翌朝にしか来ないうえ、近くにコンビニもスーパーも娯楽もない。逆に言えば、時間にも誘惑にも囚われることがない。時間や世間の騒がしさから全て解放されたような気分だった。テレビをつけたり、YouTubeで動画を見たりして、わざわ騒がしくするのはもったいない。海から聞こえて来る波の音が、天然のASMRとして心を癒してくれる。趣味柄、時間に追われる旅が多いが、たまには時間を気にせず過ごせるこんな旅も悪くない。どうせなら一週間くらいぼーっとしていたかった。夜、眠りにつく時も、窓の外からは波の音が絶えず聞こえてきて、とても心地よかった。

最南端バス停から出る一日1本の上りのバスに乗車

2日目。夜明けを見たかったので、朝は少し早めに起床した。海を眺めると、遠くに船が航行しているのが見え、その横には小さく灯台の光も見えた。おそらく、種子島にある喜志鹿崎灯台だろう。ここまで来ると、鹿児島市街や鹿児島空港よりも、種子島の方がずっと近い。

天気は昨日よりいくぶん回復し、波も穏やかになっていた。快晴とまではいかないものの、湾内の海は昨日よりも青く、静かに広がっていた。自宅の近くには海がないため、こんなふうに海のある暮らしもいいなと感じながら、朝の支度を進めた。空が明るくなってくると、遠くに種子島のシルエットがはっきりと浮かんで見えた。

7時50分にチェックアウト。外へ出ると、海風が吹き付けてきて肌寒かった。周囲に人の姿はなく、いるのはホテルの職員くらい。きっと、都市部では今まさに朝ラッシュの真っ最中で、電車もバスも道路も混雑しているはず。しかし、ここでは相変わらず波の音だけが静かに響いていた。「日常を忘れる旅」とは、こういうことなのかもしれないと、その意味が少しだけわかった気がした。

宿泊したホテル佐多岬の敷地内には、九州本土最南端のバス停が設置されている。九州全体に張り巡らされたバス路線網のまさにその最南端に位置するバス停である。時間さえあれば、ここから路線バスだけで福岡や長崎にたどり着くことも可能ということになる。

この最南端のバス停を通る便は、上り1本・下り2本のみ。時刻表には「8:00発 垂水中央病院行き」の文字が記されていた。このバス停においては、朝の始発がそのまま終バスでもあった。なお、前日に降り立った大泊バス停発着のバスもあるため、大泊地区を通る路線はもう少し本数がある。

やがて遠くからエンジン音が聞こえてきて、乗車するバスが姿を現した。ホテル佐多岬を始発とするこのバスで、一路垂水へ向かう。運行距離はおよそ70km。昨日の鹿屋からのバスよりも、さらに長距離を走る路線だった。

ホテル佐多岬で乗車したのはもちろん自分一人。大泊からの乗客もおらず、しばらくは貸切状態で進んだ。佐多でようやく数人の地元客を乗せたバスは、その後ひたすら北上を続けた。

昨日は霞んで見えなかった対岸の薩摩半島の風景が、この日は錦江湾の対岸にくっきりと浮かび上がっていた。知林ヶ島と指宿、そして奥には開聞岳の姿も見える。バスは途中の集落でも高齢者を乗せて北上を続けた。佐多から乗車した乗客のほとんどは根占・大根占で下車していき、ここで乗客が入れ替わった。

一方、桜島はこの日雲の中に隠れていて、その姿を見ることはできなかった。浜田から昨日通ったルートから外れ、そのまま海岸線沿いの道を進む。浜田と古江の間にある高須地区を通り抜け、古江で旧大隅線を跨ぐと、その先は志布志-垂水線と同じルートをたどることになる。バスはホテル佐多岬から約2時間10分で垂水港に到着。ここでバスを下車した。ちなみに乗車したバスは、終点の垂水中央病院へ到着した後、今度は垂水港始発の国分駅前行きとなる。朝から佐多岬から国分まで錦江湾をひたすら北上して帰っていく運用らしい。仮に博多を起点とするなら、熊本までを往復するのと同じくらいの距離になる。

大隅半島の玄関口の一つ垂水港でバスを乗り継ぐ

実は前週も桜島港から路線バスで来ていたため、2週連続で訪ねることになった垂水港。鹿児島市街にある鴨池港からのフェリーが発着し、大隅半島の玄関口の役割を担っている。鹿屋と鹿児島市内を結ぶバスも、高速道路を経由すると、錦江湾を大きく迂回する必要があるので、ここからバスごとフェリーに乗船して鹿児島市へと向かう。かつてフェリーごとバスに乗る路線は各地にあったそうだが、現在はこの鴨池-垂水間のみになっているらしい。このバス路線のほかにも、フェリーターミナル前からは志布志、国分駅・鹿児島空港、桜島港、さらには自分が乗ってきた根占・佐多方面(※2025年現在は廃止)への路線バスも発着。大隅半島各方面へのバスターミナルの役割を果たしている。

垂水港からは、志布志港入口行きのバスに乗車し、昨日大泊までのバスに乗った鹿屋へと戻った。乗車したのは、前日に鹿児島空港から志布志へ向かう際に乗車したのと同じバスだった。志布志行のバスは、ホテル佐多岬からのバスで通ってきた道を古江まで戻り、そこから標高を上げて白水、西原を経由し、鹿屋へと至るルートで運行される。やがて鹿屋の市街地へ入ると、1日となる鹿屋でバスを下車した。

鹿屋から一般道経由の空港バスに乗車

当初の計画では、この後鹿屋から、都城、青井岳温泉を経由してバスを乗り継ぎ、宮崎駅向かうつもりだつた。しかし、感染症禍の影響で、途中で乗り継ぐバスが区間運休となっていたため、やむを得ず行先を変更。旅の起点となっていた鹿児島空港に一旦戻ることにした。

鹿屋から空港へと向かう空港バスは、東九州自動車道を経由する高速道路経由便と、一般道をひたすらに走る便がある。どちらのバスも感染症禍の影響で大減便されており、時間を合わせるのが大変な状態だったが、特に一般道経由のバスはほとんどが減便されていて、乗車するのが非常に困難だった。この時期は年初に近く、年末年始からしばらくの間は日中の一般道経由のバスが運行されていた。そのため、運よく貴重な一般道経由の便に乗車することができた。

鹿屋を出たバスは、国道504号を北上し、高隈山地の裏を抜け、高隈、百引(輝北)、牧之原、国分と経由して鹿児島空港まで向かう。バスは東笠之原発着で、鹿屋までの間にすでに1人が乗車していた。

このバスは空港特急との建前上、空港と霧島市役所以外の停留所では降りることができない。しかし、この人数であれば他のバス停で降車させても良い気がしてしまう。鹿屋のバス停は全便が南側を向いて発着するため、発車すると右折を繰り返して北上を始める。鹿屋の平地はすぐに終わり、バスは高隈山地の山道に入っていった。

高隈、百引と経由して、バスは牧之原へ向かう。百引までは路線バスもそれなりに運行されているが、その先牧之原まで本数が減る。牧之原到着直前の車窓には、錦江湾が広がった。幸いこの時だけ晴れており、後ほど通る福山の海岸線や亀割峠の景色も楽しめた。牧之原から先は、前日に志布志行きで乗った道とほぼ同じ道を通って国分市街へと入っていく。特急バスのため、国分市街地ではルートが若干異なっていた。ソニーや京セラの工場の前を通るものの、ほとんど乗客はなく、京セラホテルで1人乗車。空港バイパスの坂を登ると、バスは終点の鹿児島空港に到着した。

佐多岬から3本のバスを乗り継いで、鹿児島空港へと帰ってきた。佐多岬から少し南に位置する種子島へは飛行機を使って40分で行けるのに対し、大泊からは空港へは、まっすぐ向かったとしてもバスでは4時間以上かかる。それでも、佐多岬の近くまでバスだけでアクセスできるというのは、なかなか面白いことだと思う。

一周して戻ってきた鹿児島空港から、もう一度旅に出る

時刻は14時を過ぎたところ。まだ帰るのは少し早いので、鹿児島空港から再び旅に出ることにした。まずは空港から鹿児島市内へと向かう空港バスに乗車した。

鹿児島市内方面へ向かう空港バスは、ほとんどのバスが鹿児島IC経由のノンストップ便だが、一部に薩摩吉田ICを経由し、吉野地区を経由して鹿児島市内へと向かう便もある。今回はちょうど時間が合い、その吉野経由便に初めて乗車することができた。

溝辺鹿児島空港ICから九州道へと入ったバスは、薩摩吉田ICで高速を降り、その後吉野地区を通過。続いて滝之神のループを下って鹿児島市街へ入った。せっかくなら終点の鹿児島中央まで行きたかったが、時間の都合上、金生町で下車。ちなみに吉野経由便も以前は鴨池港発着だったが、コロナ禍の影響で鹿児島中央駅発着へ変更されていた。

金生町からは徒歩で鹿児島港の桜島フェリーのりばへ向かい、先発のフェリーに乗り込んで、すぐに桜島へと渡った。桜島フェリーは24時間運航のフェリーとして知られ、日々多くの乗客や車両が行き交っている。今回はSUNQパスを使用して旅しているが、桜島フェリーもこのSUNQパスで乗船できる。実は1週間前にも乗車しており、2週連続の乗船することになった。

鹿児島市営バスが運行する桜島の北回り路線に乗車

鹿児島港から15分で桜島港フェリーターミナルに到着。ここは桜島の各方面に向かう路線バスのターミナルでもある。桜島を南回りで走る路線バスは鹿児島交通(以前はJR九州バスの運行だった)が運行しているが、北回りのバスは鹿児島市営バスが運行している。ここからはその桜島を北回りの路線バスに乗車。桜島を半周して、大隅半島と桜島がくっついた地点にある黒神口バス停へと向かった。

桜島港から桜島口へはバス1本で行けるが、黒神口へ行くには最低でも一回の乗り換えが必要。60番線と70番線の2系統を乗り継がなければならない。このうち60番線は主に桜島港から東白浜までを結ぶ桜島の主要路線の一つで、運行本数も1時間1〜2本と比較的多い路線である。一方、70番線は東白浜-黒神口間を結ぶ路線で、北側最後の集落である塩屋ヶ元までは本数がある程度あるものの、黒神口まで行く便はわずか3往復のみとなっている。そのため、桜島を東回りで路線バスを乗り継ぎ旅するのは、結構難易度が高い。

桜島港では高齢者を中心に8名程度が乗車した。すぐに海岸線を走り出すが、近場の地区で大半の乗客が下車した。途中にある桜島支所には結構なアップダウンで立ち寄る。バスは対岸の竜ヶ水あたりを車窓に進み、あっという間に東白浜に到着した。

東白浜では70番線の黒神口行に乗り換えた。バスは一回り小さくなってポンチョに。基本的に桜島の北側を周る県道26号を進むが、途中の高免地区と浦之前地区には道から外れて立ち寄った。生憎の天気で桜島の火口は見えないが、こうした集落へ向かう道からも桜島の険しさをうかがい知ることができた。塩屋ヶ元地区を通ると景色は林へ変わる。ここから先は大正噴火で直接溶岩が流れ込んだ地域となる。噴火の以前にあった集落は溶岩や火山灰に埋没し消滅した。終点の黒神口まで人家は一軒もなく、途中のしばらくバス停もない。夕方の便だが乗り継ぎ客もおらず、終点まで貸切。終点の黒神口でバスを下車した。

黒神口バス停は、約100年前に桜島と大隅半島がくっついた場所にある。ここは桜島港から続く北回りルートと南回りルートが再び合流する場所でもあり、鹿児島交通の桜島口、鹿児島市営バスの黒神口バス停が近接して設置されている。黒神という地名がいかにも怖いのだが、入口には桜島の噴火警戒レベルが記されていて、余計に怖い。3と聞くと結構な事態に思えるが、桜島はこれが日常である。噴火以前、この地点には戸瀨という集落があったという。しかし、今やその集落は跡形もなく、鬱蒼とした森が広がっている。

この後は、鹿児島交通側の桜島口バス停から垂水港始発の国分駅行に乗車し、終点の国分駅へ向かった。日中は桜島口から直接鹿児島空港まで行ける便もあるが、この時間帯は既に空港行のバスは終わっていた。桜島口を出てしばらくすると日も完全に暮れ、夜間走行になった。桜島が作ったカルデラ湖、錦江湾の海岸線をひたすら進んで国分に到着。国分で30分ほど待ち合わせて、鹿児島空港行のバスに乗車。再び鹿児島空港へ戻った後、高速バスで鹿児島を発ち、今回の旅を終えた。

補足

当旅行記は2022年1月の旅行直後に書いたものを、2025年7月に再編集したものである。あれから3年半が経過し、この時乗車した路線や宿泊先にも変化が生じている。旅行中に宿泊した「ふれあいセンター ホテル佐多岬」は、翌2023年2月末をもって営業を終了し、現在は閉館している。また、ホテル佐多岬がある大泊を経由する路線バスも2023年10月に運行を終了し、現在は佐多バス停までの運行となった。現在佐多へは鹿屋発着のバスが1往復のみ走っており、垂水発着のバスは廃止となった。鹿屋-佐多間のバスも午前の上り、午後の下りのみの運行は変わらず、他地域から訪問して乗車するのは難しい。このように交通事情、宿泊事情の変化から、現在はさらにこの地域をバスで旅する難易度はさらに上がっている。

この旅で乗車した路線

【バス路線】

鹿児島交通 [急行]鹿児島交通-志布志駅前 全区間

鹿児島交通 垂水中央病院-志布志港入口 区間:志布志駅前→鹿屋、垂水港→鹿屋

鹿児島交通 鹿屋-大泊 全区間

鹿児島交通 ホテル佐多岬-垂水中央病院 区間:ホテル佐多岬→垂水港

鹿児島交通 空港連絡バス 牧之原・百引・鹿屋線 区間:鹿屋→鹿児島空港

鹿児島交通 空港連絡バス 鹿児島市内線(吉野経由) 区間:鹿児島空港→金生町

鹿児島市営バス [60]桜島病院前→東白浜 区間:桜島港→東白浜

鹿児島市営バス [70]東白浜→黒神口 区間:東白浜→黒神口

鹿児島交通 垂水港-国分駅前 区間:桜島口→国分駅前

【船舶路線】

鹿児島市 桜島フェリー